Aluminoseladonit

Im heutigen Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Aluminoseladonit ein. Von seinen Anfängen bis zu seiner heutigen Relevanz werden wir alle relevanten Aspekte dieses Themas untersuchen. Mit einem kritischen und detaillierten Blick werden wir seine Implikationen in verschiedenen Kontexten und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft analysieren. Aluminoseladonit war in verschiedenen Bereichen Gegenstand von besonderem Interesse und in diesem Artikel werden wir versuchen, seine Bedeutung und Rolle im Alltag zu beleuchten. Unabhängig davon, ob Sie ein Experte für Aluminoseladonit sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, bietet dieser Artikel einen vollständigen und aktuellen Überblick über Aluminoseladonit. Machen Sie sich bereit, in dieses spannende Thema einzutauchen und alles zu erfahren, was es darüber zu wissen gibt!

| Aluminoseladonit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| IMA-Nummer |

1998 s.p.[1] |

| IMA-Symbol |

Acel[2] |

| Andere Namen | |

| Chemische Formel | |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Silikate und Germanate – Schichtsilikate (Phyllosilikate) |

| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana |

VIII/E.05a VIII/H.10-010[6] 9.EC.15 71.02.02a.06d |

| Ähnliche Minerale | Seladonit |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | monoklin |

| Kristallklasse; Symbol | monoklin-prismatisch; 2/m |

| Raumgruppe | C2/m (Nr. 12)[7] |

| Gitterparameter | a = 5,2141 Å; b = 9,0082 Å; c = 10,108 Å β = 101,12°[7] |

| Formeleinheiten | Z = 2[7] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 1 bis 2[3] |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 2,732;[3] berechnet: 2,94[8] |

| Spaltbarkeit | vollkommen parallel Kristallschichten[3] |

| Bruch; Tenazität | uneben; splittrig[3] |

| Farbe | perlweiß, grünlichweiß[6] |

| Strichfarbe | weiß[6] |

| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig[3] |

| Glanz | Perlglanz[3] |

| Radioaktivität | kaum wahrnehmbar[9] |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nα = 1,606 bis 1,644[9] nβ = 1,630 bis 1,662[9] nγ = 1,630 bis 1,663[9] |

| Doppelbrechung | δ = 0,0190 bis 0,0240[9] |

| Optischer Charakter | zweiachsig negativ |

Aluminoseladonit, ehemals Leucophyllit oder auch Leukophyllit, ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“ mit der chemischen Zusammensetzung K(Mg,Fe2+)Al[5] und damit chemisch gesehen Kalium-Magnesium-Eisen-Aluminium-Silikat mit zusätzlichen Hydroxidionen. Die in den runden Klammern angegebenen Elemente Magnesium und Eisen können sich dabei in der Formel jeweils gegenseitig vertreten (Substitution, Diadochie), stehen jedoch immer im selben Mengenverhältnis zu den anderen Bestandteilen des Minerals.

Aluminoseladonit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und findet sich überwiegend eingewachsen in Heulanditen und Stilbiten, die dadurch eine grünliche Farbe annehmen. Er kommt aber selten auch in Form von feinschuppigen oder körnigen bis derben Mineral-Aggregate vor.

In reiner Form wäre Aluminoseladonit farblos und durchsichtig. Durch vielfache Lichtbrechung aufgrund von Gitterfehlern oder polykristalliner Ausbildung ist er jedoch meist durchscheinend perlweiß oder nimmt durch Fremdbeimengungen eine grünlichweiße Farbe an.

Etymologie und Geschichte

Erstmals beschrieben wurde das Mineral 1883 durch Gottfried Starkl, der es in Anlehnung an dessen schimmernde weiße Farbe (altgriechisch λευκός leukós, deutsch ‚weiß‘) und der Feinblättrigkeit (altgriechisch φύλλον phýllon, deutsch ‚Blatt‘) als Leucophyllit bezeichnete. Als Fundorte für den Leucophyllit, der auch als „weißer Talkschiefer“ bekannt ist, gibt Starkl das Ofenbacher Tal nahe Frohsdorf (Gemeinde Lanzenkirchen), Lichtenegg, Edlitz und nahe der St.-Anna-Kapelle nordwestlich von Wiesmath in Niederösterreich an.[3]

In der 1998 erfolgten Publikation Nomenclature of the micas durch den „Glimmer-Unterausschuss“ (engl.: Mica Subcommitte) der IMA/CNMNC wurden die Mitglieder der Glimmergruppe in Bezug Zusammensetzung und Benennung teilweise neu definiert.[10] Der von Starkl vergebene Name wurde als ungerechtfertigt abgelehnt und diskreditiert, da er einerseits eine Verwechslungsgefahr mit dem gleichnamigen Gestein darstellt und andererseits die von Starkl genannte Typlokalität für den Leucophyllit zu arm an Alkalien ist, um einen Glimmer zu repräsentieren. Das nun als Aluminoseladonit bezeichnete Mineral wurde als „Gewöhnlicher Kaliumglimmer“ in die Gruppe der echten Glimmer mit dioktaedrischer Struktur eingeordnet. Da dies automatisch eine Ankerkennung für den Aluminoseladonit bedeutete, wird das Mineral seitdem in der „Liste der Minerale und Mineralnamen“ der IMA unter der Summenanerkennung „IMA 1998 s.p.“ (special procedure) geführt.[1] Die ebenfalls von der IMA/CNMNC anerkannte Kurzbezeichnung (auch Mineral-Symbol) von Aluminoseladonit lautet „Acel“.[2]

Der Name ist eine Anlehnung an das chemisch nah verwandte Mineral Seladonit (KMgFe3+Si4O10(OH)2[1]). Im Gegensatz zu diesem enthält Aluminoseladonit aber einen Formelrelevanten Anteil an Aluminium.

Ein Aufbewahrungsort für das Typmaterial des Minerals ist bisher nicht dokumentiert.[11]

Klassifikation

Bereits in der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Aluminoseladonit zur Mineralklasse der „Silikate und Germanate“ und dort zur Abteilung der „Schichtsilikate (Phyllosilikate)“, wo er zusammen mit Glaukonit, Muskovit, Paragonit, Roscoelith und Seladonit die „Muskovit-Reihe“ mit der System-Nr. VIII/E.05a bildete.

Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VIII/H.10-010. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Schichtsilikate“, wo Aluminoseladonit zusammen mit Boromuskovit, Chromphyllit, Chromseladonit, Ferroaluminoseladonit, Ferroseladonit, Ganterit, Muskovit, Nanpingit, Paragonit, Roscoelith, Seladonit und Tobelith die „Seladonit-Muskovit-Reihe (Phengite)“ mit der System-Nr. VIII/H.10 innerhalb der Glimmergruppe bildet.[6]

Auch die von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte[12] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Aluminoseladonit in die Abteilung der „Schichtsilikate“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der Struktur der Schichten, so dass das Mineral entsprechend seinem Aufbau in der Unterabteilung „Schichtsilikate (Phyllosilikate) mit Glimmertafeln, zusammengesetzt aus tetraedrischen und oktaedrischen Netzen“ zu finden ist, wo es zusammen mit Boromuskovit, Chernykhit, Chromseladonit, Chromphyllit, Ferriseladonit (hypothetisch), Ferro-Aluminoseladonit, Ferroseladonit, Ganterit, Glaukonit, Montdorit, Muskovit, Nanpingit, Paragonit, Phengit, Roscoelith, Seladonit, Tainiolith, Tobelith und Voloshinit die „Muskovitgruppe“ mit der System-Nr. 9.EC.15 bildet.

Die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Aluminoseladonit ebenfalls in die Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort in die Abteilung der „Schichtsilikatminerale“ ein. Hier ist er zusammen mit Boromuskovit, Chernykhit, Chromphyllit, Chromseladonit, Ferroaluminoseladonit, Ferroseladonit, Glaukonit, Montdorit, Muskovit, Nanpingit, Paragonit, Roscoelith, Seladonit, Shirokshinit und Tobelith in der „Glimmergruppe (Muskovit-Untergruppe)“ mit der System-Nr. 71.02.02a innerhalb der Unterabteilung „Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen mit 2:1-Lagen“ zu finden.

Kristallstruktur

Aluminoseladonit kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Raumgruppen-Nr. 12) mit den Gitterparametern a = 5,2141 Å; b = 9,0082 Å; c = 10,108 Å und β = 101,12° sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.[7]

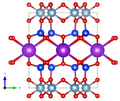

| Kristallstruktur von Aluminoseladonit[7] |

|---|

|

| Farblegende: _ K _ Al _ Si _ O |

Bildung und Fundorte

Aluminoseladonit bildet sich in porphyrartigen Gneisen und enthält oft Einschlüsse von körnigem oder linsenförmigem Quarz.[3]

Als seltene Mineralbildung konnte Aluminoseladonit nur an wenigen Orten nachgewiesen werden, wobei weltweit bisher rund 20 Vorkommen dokumentiert sind (Stand 2023).[13] [14] Die genannten Typlokalitäten nahe Frohsdorf, Lichtenegg, Edlitz und nahe der St.-Anna-Kapelle nordwestlich von Wiesmath sind dabei die bisher einzigen bekannten Vorkommen in Österreich.

In Deutschland kennt man das Mineral bisher einzig aus dem Steinbruch Unterberg nahe der Stadt Hasselfelde im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt.

Weitere bisher dokumentierte Fundorte sind unter anderem die Franklin-Prospektion in „Quinns Goldgebiet“ nahe Gabanintha in Western Australia (Australien), die Erzgrube „Adami Nr. 2“ in der Gemeinde Lavrio (auch Lavrion oder Laurion) in der griechischen Region Attika, Dhule und Nashik im indischen Bundesstaat Maharashtra, die Grube Praborna bei Saint-Marcel (Aostatal) und mehrere Orte in den Provinzen Cueno (Piemont) in Italien, Narayama bei Kamikawa in der Präfektur Niigata auf der japanischen Insel Honshū, die Anuri-Prospektion im Grünsteingürtel der Committee Bay (Nunavut) in Kanada, die zur Südinsel von Neuseeland gehörende Pudding Island, die Zinn-Kupfer-Grube „San Rafael“ in der Provinz Melgar in Peru, der Nadymski rajon im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Russland, der Granit-Körper in der Gemeinde Betliar in der Slowakei, die Wolframerzgruben„San Finx“ bei Vilacova in der spanischen Gemeinde Lousame (Galicien), die Uran-Lagerstätte bei Zálesí in der Olomoucký kraj von Tschechien sowie der Keweenaw County in Michigan und der Eau Claire County in Wisconsin in den Vereinigten Staaten.[14]

Verwendung

Aluminoseladonit (Leukophyllit) zählt wie Talk zu den bergfreien mineralischen Rohstoffen. Beide werden unter anderem als Füllstoff in Papier, Kunststoffen und Gummiprodukten sowie Farben und Lacken gebraucht. Zudem kommen sie als Trägerstoff für Insektizide und als Zusatz zu keramischen Massen zum Einsatz.[15]

Siehe auch

Literatur

- Gottfried Starkl: Ueber neue Mineralvorkommnisse in Oesterreich. In: Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Band 33, 1883, S. 635–658 (rruff.info [PDF; 1,3 MB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- Milan Rieder, Giancarlo Cavazzini, Yurii S. D’Yakonov, Viktor A. Frank-Kamenetskii, Glauco Gottardt, Stephen Guggenheim, Pavel V. Koval, Georg Müller, Ana M. R. Neiva, Edward W. Radoslovich, Jean-Louis Robert, Francesco P. Sassi, Hiroshi Takeda, Zdeněk Weiss, David R. Wones: Nomenclature of the micas. In: The Canadian Mineralogist. Band 36, 1998, S. 905–912 (englisch, rruff.info [PDF; 588 kB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- Victor A. Drits, Bella B. Zviagina, Douglas K. McCarty, Alfred L. Salyn: Factors responsible for crystal-chemical variations in the solid solutions from illite to aluminoceladonite and from glauconite to celadonite. In: American Mineralogist. Band 95, 2010, S. 348–361 (englisch, rruff.info [PDF; 2,4 MB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

Weblinks

- Aluminoseladonit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- Aluminoceladonite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy (englisch).

- IMA Database of Mineral Properties – Aluminoceladonite. In: rruff.info. RRUFF Project (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Aluminoceladonite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2024. (PDF; 3,6 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2024, abgerufen am 13. August 2024 (englisch).

- ↑ a b Laurence N. Warr: IMA–CNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291–320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- ↑ a b c d e f g h i Gottfried Starkl: Ueber neue Mineralvorkommnisse in Oesterreich. In: Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Band 33, 1883, S. 635–658 (rruff.info [PDF; 1,3 MB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- ↑ Hans Jürgen Rösler: Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S. 584.

- ↑ a b Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 665 (englisch).

- ↑ a b c d Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.

- ↑ a b c d Victor A. Drits, Bella B. Zviagina, Douglas K. McCarty, Alfred L. Salyn: Factors responsible for crystal-chemical variations in the solid solutions from illite to aluminoceladonite and from glauconite to celadonite. In: American Mineralogist. Band 95, 2010, S. 348–361 (englisch, rruff.info [PDF; 2,4 MB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- ↑ Aluminoseladonit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- ↑ a b c d e David Barthelmy: Aluminoceladonite Mineral Data. In: webmineral.com. Abgerufen am 17. Juni 2023 (englisch).

- ↑ Milan Rieder, Giancarlo Cavazzini, Yurii S. D’Yakonov, Viktor A. Frank-Kamenetskii, Glauco Gottardt, Stephen Guggenheim, Pavel V. Koval, Georg Müller, Ana M. R. Neiva, Edward W. Radoslovich, Jean-Louis Robert, Francesco P. Sassi, Hiroshi Takeda, Zdeněk Weiss, David R. Wones: Nomenclature of the micas. In: The Canadian Mineralogist. Band 36, 1998, S. 905–912 (englisch, rruff.info [PDF; 588 kB; abgerufen am 17. Juni 2023]).

- ↑ Catalogue of Type Mineral Specimens – A. (PDF 357 kB) Commission on Museums (IMA), 9. Februar 2021, abgerufen am 17. Juni 2023.

- ↑ Ernest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom am 29. Juli 2024; abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch).

- ↑ Localities for Aluminoceladonite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 17. Juni 2023 (englisch).

- ↑ a b Fundortliste für Aluminoseladonit beim Mineralienatlas (deutsch) und bei Mindat (englisch), abgerufen am 17. Juni 2023.

- ↑ Talk und Leukophyllit. Bundesministerium für Finanzen Österreich, abgerufen am 17. Juni 2023.