Orbita

In der Welt von Orbita gibt es eine Vielzahl von Informationen, Meinungen und Perspektiven, die ineinandergreifen und das Verständnis und Wissen zu diesem Thema prägen. Von der Geschichte bis zur Gegenwart hat Orbita in verschiedenen Bereichen eine bedeutende Rolle gespielt und das Interesse von Experten, Enthusiasten und Neugierigen gleichermaßen geweckt. Im Laufe der Zeit wurde es auf verschiedene Weise diskutiert, untersucht und analysiert, was einen umfassenderen und detaillierteren Blick auf Orbita ermöglichte. In diesem Artikel werden wir die vielen Facetten von Orbita untersuchen und seine Ursprünge, Auswirkungen und Relevanz in der Gegenwart untersuchen, mit dem Ziel, eine umfassende Perspektive auf dieses faszinierende Thema zu bieten.

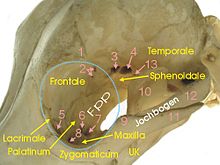

gelb = Stirnbein

grün = Tränenbein

braun = Siebbein

blau = Jochbein

violett = Oberkiefer

hellblau = Gaumenbein

rot = Keilbein

Orbita (von lateinisch orbis ‚Kreis‘; Mehrzahl Orbitae) bezeichnet die knöcherne Augenhöhle, eine tiefe Grube am Schädel (Cranium), in der das Auge und seine Anhangsorgane liegen. Der anatomische Begriff wurde im zwölften Jahrhundert von Gerhard von Cremona geprägt, als er Avicennas Kanon der Medizin ins Lateinische übersetzte.[1] Beim Menschen ist die Grube etwa 4 bis 5 cm tief.

Beteiligte Knochen

Die Orbita wird von sieben Knochen gebildet:

- Stirnbein (Os frontale)

- Tränenbein (Os lacrimale)

- Oberkiefer (Maxilla)

- Jochbein (Os zygomaticum)

- Siebbein (Os ethmoidale)

- Gaumenbein (Os palatinum) und

- Keilbein (Os sphenoidale).

Bei den meisten Säugetieren ist die Orbita rundherum knöchern begrenzt. Bei Raubtieren und Schweinen ist der seitliche Rand zur Schläfengrube (Fossa temporalis) hin nur durch ein bindegewebiges Band verschlossen (Ligamentum orbitale). Es verläuft zwischen dem Processus zygomaticus des Stirnbeins und dem Processus frontalis des Jochbeins (siehe Bild Hund, Nr. 1 und Nr. 9).

Der Abstand zwischen beiden Augenhöhlen wird Interorbitalspatium genannt.

Öffnungen im Inneren

An den Innenwänden gibt es mehrere Öffnungen zum Durchtritt von Nerven und Blutgefäßen sowie des Tränengangs.

- Foramen ethmoidale (manchmal mehrere Öffnungen): zum Durchtritt der gleichnamigen Gefäße und Nerven

- Canalis opticus: zum Durchtritt von Sehnerv (N. opticus, II) und Arteria ophthalmica

- Fissura orbitalis (beim Menschen superior): zum Durchtritt der übrigen Hirnnerven für die Augenmuskulatur und die sensible Innervation des Bulbus (Nervus oculomotorius (III), Nervus trochlearis (IV), Nervus ophthalmicus (V1), Nervus abducens (VI))

- Fissura orbitalis inferior (nur Mensch): zum Durchtritt der Vena ophthalmica inferior, Nervus zygomaticus und Nervus infraorbitalis (bei Tieren Foramen rotundum oder Foramen orbitorotundum)

- Fossa sacci lacrimalis und Foramen lacrimale: Tränensackgrube, über das Loch geht es in den Tränen-Nasen-Gang zur Nasenhöhle (siehe Tränenwege)

- Foramen maxillare (Sulcus infraorbitalis beim Menschen): zum Canalis infraorbitalis für den gleichnamigen Nerven und Gefäße, führt zum Foramen infraorbitale

Siehe auch

Weblinks

Literatur

- Franz-Viktor Salomon: Knöchernes Skelett. In: Franz-Viktor Salomon, Hans Geyer, Uwe Gille (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. Enke, Stuttgart u. a. 2004, ISBN 3-8304-1007-7, S. 37–110.

Einzelnachweise

- ↑ Luis-A Arráez-Aybar: Toledo School of Translators and their influence on anatomical terminology. In: Annals of anatomy-Anatomischer Anzeiger. 198. Jahrgang, doi:10.1016/j.aanat.2014.12.003.