Prahm (Schiffstyp)

In diesem Artikel werden wir alles rund um Prahm (Schiffstyp) untersuchen, von seinen Ursprüngen bis zu seinen heutigen Anwendungen. Prahm (Schiffstyp) ist ein Thema von großer Relevanz in der heutigen Gesellschaft, da es Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des täglichen Lebens hat. Im Laufe des Artikels werden wir seine Entwicklung im Laufe der Zeit, die aktuellen Herausforderungen und die möglichen Lösungen für deren Bewältigung analysieren. Darüber hinaus werden wir uns mit den unterschiedlichen Perspektiven befassen, die es rund um Prahm (Schiffstyp) gibt, sowie mit den ethischen und moralischen Implikationen, die es mit sich bringt. Begleiten Sie uns auf dieser Tour durch die faszinierende Welt von Prahm (Schiffstyp)!

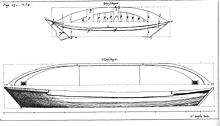

Prahm (mittelhochdeutsch prâm, < tschech. prám = Fahrzeug, lett. prāmis = Fähre; Plural: Prahme oder Prähme) bezeichnet ursprünglich eine flache Fähre (Prahmfähre) zum Übersetzen von Menschen, Vieh und Wagen. Er war eines der kleinsten Schiffe, das Waren transportierte und hatte, im Gegensatz zu den bauchigen Transportschiffen, eine schlankere und flachere Rumpfform. Die Prahme waren meistens auf die Handelsgüter Holz und Salz spezialisiert.

Im Bauwesen ist ein Prahm ein großes, flaches, länglich viereckiges Wasserfahrzeug zur Vornahme von Bauarbeiten im Wasser, wie Baggern, Einrammen und Ausziehen von Pfählen, wobei ein einfacher oder ein gekuppelter Prahm die erforderlichen Apparate, wie zum Beispiel Baggermaschinen, Rammen und Grundsägen, sowie die Arbeiter aufnimmt. Prahme haben im Gegensatz zu Schuten und Leichtern keinen Laderaum; die Ladung wird an Deck gestaut. Schwertransportprahme sind zudem mit Ballastsystemen ausgerüstet, um die Belastungszustände beim Be- und Entladen ausgleichen zu können.

Bei Segelregatten ist auch der Begriff Startprahm gebräuchlich. Auch hierbei handelt es sich um eine flache, schwimmende Plattform (falls nicht, spricht man von einem Startschiff). Der Startprahm geht am Start oder Ziel vor Anker und dient meist auch als eine Begrenzung der Start- bzw. Ziellinie. Die Wettfahrtleitung gibt vom Startprahm aus die Flaggensignale für den Start der Regatta oder registriert den Zieleinlauf.

Geschichte

Prahmartige Schiffe entstanden vermutlich zuerst durch Einsetzen breiterer Böden in längsseitig aufgetrennte Einbäumen, eine Maßnahme, die vergleichbare Ziele verfolgte wie die Verwendung von Setzborden.[1] Ein frühes Beispiel eines Prahm ist der als gallo-römisch bezeichnete Bevaix-Boot aus der Schweiz, im Laténium, Museum von Champréveyres am Neuenburgersee. Mit dem Prahm von Ljubljana und dem Wrack von Comacchio liegen etwa zeitgleiche Funde vor.[2] Ein anderes Beispiel für einen in der Flussschifffahrt eingesetzten Prahm wurde in Krefeld gefunden und ist über 16 Meter lang. Es stammt aus dem frühen Mittelalter und wird in die Karolingerzeit in das 8. bis 9. Jahrhundert datiert.

Prähme dienten in großer Zahl auch als festliegende, nur mit dem Wasserstand auf und abgehende Auflager für Ladebrücken in vorindustriellen Häfen (siehe auch Ponton), die erst mit der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierung des Schiffsgüterverkehrs durch Kaimauern befestigt wurden. So waren beispielsweise in Lübeck noch bis zum großen Hafenausbau unter Peter Rehder alle Anlegestellen für Binnen- wie für Seeschiffe fast ausschließlich Prahmbrücken, die am sonst nur durch Pfähle und Bohlen befestigten Lauf der Trave angelegt waren. Das Laden und Löschen der Schiffe geschah über die Brücken durch die Zunft der Lastenträger von Hand. Erst der Einsatz von Kranen und der Bau der Hafenbahnen erforderte gegen Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts neben immer größer werdenden Schiffen des Dampfzeitalters kräftige Uferbefestigungen aus stabilen Kaimauern, die auf tief in den Untergrund getriebenen Eichenpfählen gegründet wurden.

Siehe auch

Literatur

- Ronald Bockius: Antike Prahme. Monumentale Zeugnisse keltisch-römischer Binnenschiffahrt aus der Zeit vom 2. Jh. v. Chr. bis ins 3.Jh. n. Chr. RGZM 47 2000 S. 439–493

- Holger Patzer: Die Fluß- und Hafenschiffahrt der DDG Hansa. H. M. Hauschild, Bremen 2009, ISBN 3-89757-140-4.

- Arnold Kludas, Harry Braun: Ewerführer. Eine illustrierte Geschichte der Ewerführerei auf Hamburgs Wasserstraßen. 2. Auflage. Die Hanse – Sabine Groenewald Verlage, Hamburg 2002, ISBN 3-434-52602-1.

Weblinks

- Schiffs-Experiment - Segeln wie die Römer

- Video: Prahmfähre über die Oste, Baujahr 1911, Oberndorf (Land Hadeln). Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF) 1979, zur Verfügung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek (TIB), doi:10.3203/IWF/E-2232.

Einzelnachweise

- ↑ Spessartmuseum (Hrsg.): Mensch und Wald – Handblätter für Besucher. Spessartmuseum, Lohr am Main (1994).

- ↑ Béat Arnold: The gallo-roman boat of Bevaix and the bottombased construction. In: Reinder Reinders u. a. (Hrsg.): Carvel Construction Technique. Fifth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 1988. Oxbow Books, Oxford 1991, ISBN 0-946897-34-4, S. 19–23 (Oxbow Monograph 12).