Stenökie

In diesem Artikel werden wir das Thema Stenökie aus verschiedenen Perspektiven und mit einem breiten Fokus beleuchten. Stenökie ist ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft großes Interesse und große Debatten hervorgerufen hat und dessen Relevanz sich über verschiedene Bereiche des täglichen Lebens erstreckt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte untersuchen, aus denen Stenökie besteht, und ihre Auswirkungen in verschiedenen Kontexten sowie ihren Einfluss auf die Gesellschaft im Allgemeinen analysieren. Von seinem Ursprung bis zu seiner aktuellen Entwicklung und seinen Auswirkungen auf den persönlichen, beruflichen und sozialen Bereich werden wir uns mit der Komplexität von Stenökie und seinen vielfältigen Facetten befassen. Mit dieser Analyse möchten wir eine umfassende und bereichernde Vision bieten, die zum Nachdenken und zur Debatte über Stenökie und seinen Platz in unserer heutigen Realität einlädt.

Die Stenökie (aus den altgriechischen Wörtern στενός stenos, deutsch ‚eng‘ und οἶκος oikos= Haus, Wohnort zusammengesetzt) bzw. Stenopotenz bezeichnet die Eigenschaft biologischer Arten, nur einen schmalen Schwankungsbereich eines oder mehrerer Umweltfaktoren ertragen zu können, also einen geringen Toleranzbereich aufzuweisen.

Individuen stenöker bzw. stenopotenter Arten sind nur in einem sehr begrenzten Spektrum von Biotopen lebensfähig, da sie durch ihre geringe Reaktionsbreite in ihrer potenziellen Ausbreitung (fundamentale ökologische Nische bzw. Fundamentalnische) stark eingeschränkt sind und sich diese oft weitgehend mit der realen Ausbreitung (realisierte ökologische Nische bzw. Realnische) der Art deckt. Stenöke bzw. stenopotente Arten sind dementsprechend oft Zeigerarten.

Je nach dem jeweiligen Umweltfaktor spricht man von:

- stenohalin (bezüglich des Salzgehalts)

- stenohydr (bezüglich des Wassergehalts)

- stenohygr (bezüglich der Bodenfeuchte)

- stenoxygen (bezüglich des Sauerstoffgehaltes)

- stenophag (bezüglich des Nahrungsangebots)

- stenotherm (bezüglich der Umgebungstemperatur)

- stenotop (bezüglich des geographischen Lebensraums allgemein)

Jede Art weist innerhalb ihrer Gedeihkurve, also der Darstellung ihrer Vitalität in Abhängigkeit von einem bestimmten Umweltfaktor, ein Maximum auf. Typisch für stenöke Arten ist, dass ihre Vitalität um dieses Maximum herum sehr schnell wieder abfällt und ihre Individuen daher schon bei einer vergleichsweise geringen Abweichung des betreffenden Umweltfaktors von dem für die jeweilige Art idealen Bereich nicht mehr überleben können. Bei sehr weiten Toleranzbereichen dagegen spricht man in Abgrenzung zur Stenökie von Euryökie bzw. euryöken Arten.

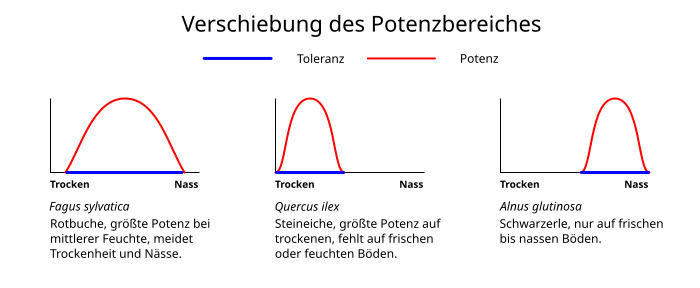

Die Gegensätzlichkeit beider Begriffe für den Umweltfaktor Bodenfeuchte verdeutlicht die untere Abbildung, in der Steineiche und Schwarzerle stenohygre Arten darstellen, während die Rotbuche eine euryhygre Art ist.

Je nach Position des Maximums innerhalb der Gedeihkurve unterscheidet man stenöke Arten noch einmal in drei Klassen, die jeweils durch eine spezifische Vorsilbe charakterisiert werden. Ist die höchste Vitalität der Art in dem Bereich zu beobachten, in dem der fragliche Umweltfaktor am schwächsten ausgeprägt ist, verwendet man die Vorsilbe oligo (altgriechisch wenig), bei mittlerer Ausprägung des Umweltfaktors stattdessen die Vorsilbe meso (altgriechisch zwischen) und bei starker Ausprägung des Umweltfaktors die Vorsilbe poly (altgriechisch viel). Übertragen auf obiges Beispiel handelt es sich bei der Steineiche also um eine oligostenohygre und bei der Schwarzerle um eine polystenohygre Art.