Wechselnote

In der heutigen Welt ist Wechselnote zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Seit seiner Entstehung hat Wechselnote das Interesse und die Aufmerksamkeit von Experten und Hobbyisten gleichermaßen geweckt. Es ist ein Thema, das in verschiedenen Bereichen Gegenstand von Debatten, Diskussionen und Analysen ist, da seine Auswirkungen und sein Umfang grenzüberschreitend sind und zahlreiche Aspekte des täglichen Lebens abdecken. Wechselnote hat nachweislich einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur und die Art und Weise, wie Menschen die Welt um sich herum wahrnehmen. In diesem Artikel werden wir das Phänomen Wechselnote und seine heutige Bedeutung eingehend untersuchen und seine Auswirkungen und seine Rolle bei der Entwicklung und Transformation verschiedener Aspekte der modernen Gesellschaft analysieren.

Wechselnote (von italienisch nota cambiata: „verwechselte Note“) bezeichnet in der heutigen Musiktheorie meist eine Note, die sich

- in der Regel auf leichter Taktposition

- eine Sekunde von der vorherigen Note entfernt,

- sofort zu ihr zurückkehrt

- und sie auf diese Weise diminuiert.

Wechselnoten können dissonant sein.[1]

Beispiel

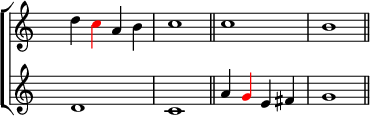

Rot eingefärbt sind in diesem Beispiel (Wolfgang Amadeus Mozart, Zwölf Variationen über „Ah, vous dirai-je, Maman“ KV 265 (300e), Var. VI) diatonische untere Wechselnoten; blau eingefärbt sind chromatische untere Wechselnoten:

Andere / allgemeinere Bedeutungen

In älteren Schriften wird Wechselnote für andere Dissonanztypen verwendet. So erklärt Franz Xaver Murschhauser den Begriff im Sinne der betonten Durchgangsnote (transitus irregularis).[2] Heinrich Christoph Koch hingegen verwendet ihn für freie Vorhalte.[3]

Ernst Friedrich Richter verwendet Wechselnote außer in der eingangs referierten Bedeutung ebenfalls für freie Vorhalte sowie für anspringende Nebennoten.[4] Rudolf Louis und Ludwig Thuille subsumieren außerdem die abspringende Nebennote (darunter die „Fuxische Wechselnote“) unter dem Begriff.[5]

Fuxsche Wechselnote

Johann Joseph Fux verwendet die Bezeichnung nota cambiata für eine dissonante abspringende untere Nebennote, die von einem Terzsprung abwärts gefolgt wird:[6]

Den Ausdruck cambiata erklärt Fux damit, dass der Terzfall von der zweiten Note zur dritten „strenggenommen“ („de rigore“) von der ersten zur zweiten Note erfolgen müsste, sodass der zweite Zusammenklang konsonant wäre:

Literatur

(chronologisch)

- Franz Xaver Murschhauser: Academia musico-poetica bipartita, oder Hohe Schul der musicalischen Composition. Nürnberg 1721.

- Johann Joseph Fux: Gradus ad Parnassum. Wien 1725 (online).

- Johann Georg Sulzer: Art. Wechselnoten. In: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 1774 (textlog.de).

- Heinrich Christoph Koch: Art. Wechselnote. In: Musikalisches Lexikon. Frankfurt 1802, Sp. 1736–1737 (Textarchiv – Internet Archive).

- Ernst Friedrich Richter: Lehrbuch der Harmonie. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1853 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Rudolf Louis, Ludwig Thuille: Harmonielehre. Klett & Hartmann, Stuttgart 1907. 7. Auflage (1920) auf archive.org.

- Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehre. Nachschlagewerk zur durmolltonalen Harmonik mit Analysechiffren für Funktionen, Stufen und Jazz-Akkorde. Doblinger u. a., Wien u. a. 2005, ISBN 3-900695-70-9, S. 95.

- Jürgen Ulrich: Harmonielehre für die Praxis. Schott, Mainz u. a. 2008, ISBN 978-3-7957-8738-7, S. 46.

Weblinks

- Wechselnote (mit Notenbeispiel)

- Wechselnoten (und Durchgangsnoten) mit Klangbeispielen