Zeitstudie

In der heutigen Welt ist Zeitstudie ein ständig diskutiertes Thema, das Menschen jeden Alters und in allen Teilen der Welt betrifft. Seine Wirkung bleibt nicht unbemerkt und seine Relevanz für verschiedene Aspekte des täglichen Lebens ist unbestreitbar. Sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene hat Zeitstudie Diskussionen ausgelöst, war Gegenstand von Studien und hat das Interesse zahlreicher Experten geweckt. Im Laufe der Geschichte hat sich Zeitstudie weiterentwickelt und an soziale, politische und technologische Veränderungen angepasst, was die Art und Weise, wie wir den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft begegnen, maßgeblich beeinflusst hat. In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen von Zeitstudie eingehend untersuchen und seinen Einfluss in verschiedenen Kontexten analysieren, mit dem Ziel, seine Bedeutung und die Auswirkungen, die es auf die heutige Gesellschaft hat, besser zu verstehen.

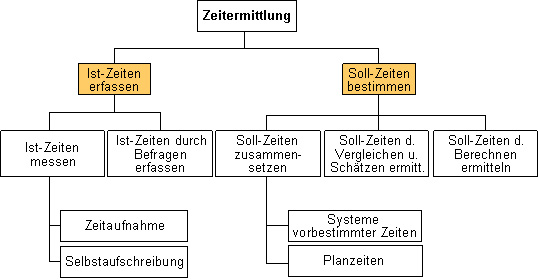

Die Zeitstudie oder auch Zeitaufnahme ist laut REFA[1] eine Methode der Zeitermittlung und bezeichnet das Ermitteln von Sollzeiten durch Messen und Auswerten von Istzeiten mit Hilfe eines Zeitaufnahmegeräts. Das im deutschsprachigen Raum gängigste Verfahren ist die Zeitstudie nach der REFA-Methodenlehre. Im jeweiligen regionalen Entgelt-Rahmentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie sind zur Zeitstudie und anderen Methoden der Datenermittlung für die Zeitwirtschaft detaillierte Regelungen vereinbart.

Die Ursprünge der Zeitstudie liegen im Scientific Management nach Frederick Taylor. Durch die Arbeiten von Frank Bunker Gilbreth und dessen Frau Lillian wurden sie vor allem mit Bewegungsstudien systematisiert.[2] Charles Bedaux trug die Systematik von Erhol- und Verteilzeiten bei.

Gliederung der Ablaufarten

Zur Durchführung einer Zeitaufnahme werden die Arbeitsabläufe von Mensch und Betriebsmittel in verschiedene Ablaufarten unterteilt (siehe: Zeit je Einheit).

Auf der ersten Ebene sind dies:

- Im Einsatz:

Mensch oder Betriebsmittel stehen der Ausführung von Arbeitsaufgaben zur Verfügung. - Außer Einsatz:

Ein Einsatz ist längerfristig während der Arbeitszeit nicht möglich zum Beispiel Krankheit, Urlaub; oder das Unternehmen kann sie nicht beschäftigen etwa wegen eines Auftragsmangels. - Betriebsruhe:

Sind gesetzliche, tarifvertragliche oder betrieblich vereinbarte Arbeitspausen. - Nicht erkennbar:

In diese Klasse fallen Abläufe, deren Art sich nicht feststellen lässt.

In einem weiteren Schritt erfolgt nur mehr eine Unterteilung der Arbeitsträger im Einsatz. Die Haupttätigkeit oder Hauptnutzung dient der planmäßigen, unmittelbaren Erfüllung der Arbeitsaufgabe und ist auf die Bearbeitung der Objekte ausgerichtet. Nebentätigkeiten oder Nebennutzungen dienen nur mittelbar der Erfüllung der Arbeitsaufgabe wie zum Beispiel Umrüsten von Maschinen, Heranholen von Objekten. Der Eintritt und Ablauf von zusätzlichen Tätigkeiten ist unvorhersehbar und kann daher nicht im Voraus bestimmt werden, zum Beispiel Störungen, Reparaturen. Bei den Unterbrechungen werden ablauf-, störungs-, erholungs- oder persönlich bedingte unterschieden.

Zeitermittlung durch Zeitstudie

Für die Ermittlung von Vorgabezeiten wurde von REFA ein Standardprogramm mit folgenden Hauptschritten entwickelt.[1]

- Festlegen des Verwendungszweckes der Zeitaufnahme. Der Verwendungszweck bestimmt entscheidend die anzuwendende Sorgfalt und Genauigkeit bei der nachfolgenden Studie.

- Beschreibung der zu messenden Arbeit: Es wird eine so genaue Beschreibung des Arbeitssystems gemacht, dass ein ausgebildeter Arbeitsorganisator vergleichbare Arbeitsbedingungen wiederherstellen könnte. Die durchzuführende Arbeitsaufgabe, das Arbeitsverfahren und die verwendete Arbeitsmethode sind unter Verwendung des oben genannten Gliederungsschemas genau anzugeben. Weiter wird festgestellt, welche Tätigkeiten zur Arbeit gehören und in welche Arbeitsschritte der Ablauf gegliedert werden kann.

- Zeitaufnahme durchführen: Ablauf in Ablaufabschnitte gliedern und diese beschreiben. Festlegen von Messpunkten, welche den Anfang und das Ende der Ablaufabschnitte angeben[3]. Bezugsmengen und Einflussgrößen erfassen. Die gemessenen Istzeiten werden im REFA-Zeitaufnahmebogen in Form eines Protokolls dokumentiert und anschließend ausgewertet.

- Leistungsgradbeurteilung: Schon während der Aufnahme wird die gemessene Leistung einer Bezugsleistung, der sogenannten REFA-Normalleistung, gegenübergestellt. Diese ist dadurch charakterisiert, dass sie von jedem geübten und voll eingearbeiteten Beschäftigten auf Dauer und als Durchschnittsleistung einer Schichtzeit erbracht werden kann, und dient dazu, die Sollzeit für eine Arbeitsdurchführung zu bestimmen.

- Statistische Auswertung der ermittelten Zeiten auf Gültigkeit. Da die bei einer Zeitaufnahme gemessenen Zeiten immer streuen, wird das Ausmaß der Streuung bestimmt. Überschreitet es einen vorgegebenen Wert, müssen entweder noch mehr Zeiten genommen werden oder es muss durch Arbeitsgestaltung ein Arbeitsablauf erreicht werden, der stabiler ist.

- Errechnung der Sollzeiten für die Ablaufabschnitte und Summierung zur Grundzeit für den Arbeitsablauf einer Einheit.

- Soweit nötig: Bestimmung von Erholzeiten.

- Ermittlung der Verteilzeiten: Da die Dauer der Verteilzeiten von persönlichen Bedürfnissen oder Maschinenstörungen abhängig ist, werden sie mit Hilfe einer Verteilzeitaufnahme ermittelt oder statistischer Methoden, wie Multimomentaufnahmen, geschätzt. Viele Tarifverträge beinhalten pauschale Werte für anzusetzende persönliche und sachliche Verteilzeiten. In solchen Fällen sind sie verhandelt.

- Bestimmung eventuell notwendiger sonstiger Zeitzuschläge.

- Berechnung der Vorgabezeit als Zeit je Einheit: Die Grund-, Erholungs- und Verteilzeiten bezogen auf eine Einheit werden addiert.

Zeitstudien können bezogen auf einzelne spezifizierte Aufgaben oder systematisch zur Gewinnung von Zeitbausteinen zur Erarbeitung eines Planzeitenkataloges und zur Gewinnung einer Datenbasis zum Vergleichen und Schätzen durchgeführt werden.

Vor- und Nachteile

Vorteile

- Informationsgenauigkeit statistisch abgesichert

- Objektivität der ermittelten Information

- Zeigt Einsparungspotentiale auf

Nachteile

- Geistige Tätigkeiten können nicht beobachtet werden

- Hoher Aufwand für Aufnahme und Auswertung

- Mitarbeiter sind direkter Fremdbeobachtung ausgesetzt

Anwendungsbedingungen

Da es sich um eine sehr aufwändige Methode der Zeitermittlung handelt, sollte sie eher bei häufig wiederkehrenden materiellen Prozessabläufen angewandt werden. Typischerweise sollten die Arbeitsabläufe in einzelne Schritte zerlegbar sein, um alle Vorgänge möglichst genau zeitlich erfassen zu können.

Da die Mitarbeiter direkter Fremdbeobachtung ausgesetzt sind, sind sie vorab zu informieren und in den Prozess einzubinden, damit eine möglichst hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gewährleistet wird.

Zeitstudie, Entgelt-Rahmentarifvertrag und Betriebsverfassungsgesetz

Im jeweiligen regionalen Entgelt-Rahmentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie ist geregelt, dass im Zeitentgelt keine Leistungsdaten (z. B. Vorgabezeiten) vorgegeben werden dürfen – mit Ausnahme allgemeiner Arbeitsvorschriften. Dagegen ist es im Rahmen der tariflichen Regelungen im Leistungsentgelt zulässig, Leistungsdaten (z. B. Vorgabezeiten) vorzugeben. Hierbei besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Ziff. 11 des Betriebsverfassungsgesetzes. Die detaillierten Regelungen in den Entgelt-Rahmentarifverträgen sind zu beachten.[4]

Alternative Zeitermittlungsmethoden

Die bekanntesten Techniken der Zeitermittlung neben der Zeitaufnahme sind:

- Selbstaufschreibung durch die beteiligte Person selbst oder Mithilfe automatischer Aufschreibungen

- Befragung in Form eines Interviews oder Fragebogens

- Systeme vorbestimmter Zeiten

- Planzeiten

- Vergleichen und Schätzen

- Sollzeiten berechnen

- Multimomentstudie, bedingt: nach Rückrechnung aus Anteilen an Tätigkeitsstrukturen. Das Vorgehen war bei den Tarifparteien lange umstritten.

Literaturverzeichnis

- Hartmut F. Binner: Handbuch der prozessorientierten Arbeitsorganisation. Hanser Verlag, München 2004, ISBN 3-446-22703-2

- Hartmut Meine; Richard Rohnert; Elke Schulte-Meine; Stephan Vetter (Hrsg.): Handbuch Arbeit-Entgelt-Leistung – Entgelt-Rahmentarifverträge im Betrieb; Frankfurt 2022; ISBN 978-3-7663-7210-9

- Hans-Ulrich Küpper, Stefan Helber: Ablauforganisation in Produktion und Logistik. Schäfer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-7910-2342-X

- Manfred Schulte-Zurhausen: Organisation. Vahlen Verlag, München 2002, ISBN 3-8006-2825-2

Weblinks

- https://refa.de/ REFA Bundesverband e. V.

- https://refa-international.com/ (8. April 2005)

Quellen

- ↑ a b REFA Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V. (Hrsg.): Methodenlehre des Arbeitsstudiums : Teil 2 Datenermittlung. München: Hanser, 1978. - ISBN 3-446-12704-6. S. 81.

- ↑ Hopp, Wallace J.: Factory Physics : foundations of manufacturing management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2000. - ISBN 0-256-24795-1. S. 31.

- ↑ REFA Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V. (Hrsg.): REFA-Lexikon Betriebsorganisation, Arbeitsstudium, Planung und Steuerung. München: Hanser, 2011. - ISBN 978-3-446-42821-8. S. 121

- ↑ Hartmut Meine, Richard Rohnert, Elke Schulte-Meine, Stephan Vetter: Handbuch Arbeit-Entgelt-Leistung. Entgelt-Rahmentarifverträge im Betrieb. 8. Auflage. Bund Verlag, Frankfurt am Main 2022, ISBN 978-3-7663-7210-9, S. 342 - 490.