Johann Friedrich Ludwig Wöhlert

In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Johann Friedrich Ludwig Wöhlert untersuchen und seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft und seine Relevanz in verschiedenen Kontexten analysieren. Johann Friedrich Ludwig Wöhlert war im Laufe der Geschichte Gegenstand von Diskussionen und Debatten und ein Thema von Interesse für ein breites Spektrum von Menschen, von Experten auf diesem Gebiet bis hin zur breiten Öffentlichkeit. Im Laufe der Jahre hat sich Johann Friedrich Ludwig Wöhlert weiterentwickelt und an die sich verändernden Realitäten der modernen Welt angepasst und spielt eine grundlegende Rolle dabei, wie wir verschiedene Herausforderungen verstehen und bewältigen. Durch eine detaillierte und umfassende Untersuchung von Johann Friedrich Ludwig Wöhlert möchten wir Licht auf seine weniger erforschten Dimensionen werfen und neue Perspektiven bieten, die die Debatte um dieses Thema bereichern.

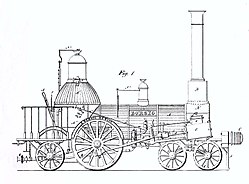

Friedrich Wöhlert (* 16. September 1797 in Kiel; † 31. März 1877 in Berlin[1]) war ein deutscher Maschinenbau-Unternehmer und Konstrukteur von Dampfmaschinen und -lokomotiven.

Leben und Wirken

Friedrich Wöhlert war der Sohn eines Brauers und Maklers. Er besuchte die Volksschule in Kiel und machte danach eine Lehre als Tischler, der sich ab 1818 eine Zeit als Wandergeselle anschloss. In Berlin arbeitete er bis 1836 für die Neue Berliner Eisengießerei von Franz Anton Egells (1788–1854). Wöhlert war befreundet mit August Borsig (1804–1854), den er dort kennen gelernt hatte.[2] Als dieser sich 1836 selbständig machte, holte er Wöhlert 1837[3] als Werkmeister[2] in die A. Borsig’sche Eisengießerei- und Maschinenbau-Anstalt[1] am Oranienburger Tor. Wöhlert blieb bis 1841[4] und war am Bau der ersten Lokomotive von Borsig maßgeblich beteiligt. Später nahm er sogar für sich in Anspruch, deren geistiger Vater gewesen zu sein, was Borsig allerdings stets bestritt.[2]

Möglicherweise auf Initiative seines Förderers Peter Beuth (1781–1853), preußischer Ministerialbeamter und Leiter des königlichen Gewerbeinstituts, verließ Wöhlert 1841 Borsig und übernahm bei der Königlich Preußischen Eisengießerei die Position des Leiters der Berliner Niederlassung an der Invalidenstraße in Moabit. Das Unternehmen gehörte der Preußischen Seehandlungs-Societät, woraus sich ein gelegentlich genanntes Anstellungsverhältnis bei dieser Vorläuferin der Preußischen Staatsbank erklärt.[5][4] Wöhlert hätte demnach auch eine Laufbahn im preußischen Staatsdienst offengestanden.[2]

Stattdessen gründete er 1842 auf dem Grundstück Chausseestraße 29 sein eigenes Unternehmen, die F. Wöhlert’sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei, in der ab 1848 auch Dampflokomotiven hergestellt wurden. Nach wenigen Jahren kaufte Wöhlert auch das benachbarte Grundstück Chausseestraße 30. Das Gesamtgelände trug nach Umnummerierung der Straße 1852 die Adresse Chausseestraße 36/37. Von 1851 bis 1853 war Hermann Gruson (1821–1895) Oberingenieur der Lokomotivabteilung, in der auch Rudolf Ernst Wolf (1831–1910) arbeitete.

Ein schweres Augenleiden, das fast zur Erblindung führte[2], und eine ungeregelte Nachfolge[4] veranlassten Wöhlert 1872 zum Verkauf des Unternehmens; er selbst war danach für kurze Zeit dessen Aufsichtsratsvorsitzender, da die Käufer das Unternehmen – wie gerade in der Phase des Gründerbooms weit verbreitet – in eine Aktiengesellschaft umwandelten, um dabei zusätzliches Kapital für Investitionen aufzunehmen.

Wöhlert blieb unverheiratet, adoptierte aber zwei Söhne eines Tischlermeisters. Nach seinem Tod 1877 wurde er auf dem Invalidenfriedhof beigesetzt.[2]

Nähe zur Fabrik

Wöhlert wohnte die meiste Zeit seines Lebens in dem Industrieviertel an der Chausseestraße in der Oranienburger Vorstadt:

- Ab 1836, während seiner Tätigkeit bei August Borsig, wohnte Wöhlert im Haus Chausseestraße 73c.[6]

- 1842, im Gründungsjahr der Maschinenbauanstalt und Eisengießerei, wohnte Wöhlert im Haus Alt-Moabit 14, in der Nähe der jüngeren Borsig-Fabrikstandorte.[7]

- Ab 1844 wohnte er im Haus Chausseestraße 29.[8]

- Wöhlert gehörten später die zusammenhängenden Grundstücke Königgrätzer Straße 2 und Lennéstraße 2 im vornehmen Tiergartenviertel. Während für das Grundstück Königgrätzer Straße 2 eine 1873 errichtete, von den Berliner Architekten August Orth und Edmund Knoblauch entworfene zweigeschossige „Villa Wöhlert“ dokumentiert ist[9], nennen die Berliner Adressbücher Wöhlert als Bewohner des Hauses Lennéstraße 2.

- Außerdem unterhielt er einen Sommersitz in Hangelsberg bei Fürstenwalde/Spree. Dort ist an mehreren Gebäuden Eisenkunstguss aus seiner Fabrik zu sehen.

Das Ende der F. Wöhlert’schen Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei AG

Den Untergang des von ihm gegründeten Unternehmens erlebte Friedrich Wöhlert nicht mehr. Bereits 1879, zwei Jahre nach seinem Tod, kam es zu einem Konkursverfahren, in dem das Unternehmen noch einmal gerettet werden konnte. 1879–1880 entstand eine kleine Serie von Dampfdroschken nach einem Patent von Amédée Bollée père (1844–1917). Die Auffanggesellschaft wurde am 25. Juni 1883 aufgelöst.[1]

Ehrungen

- Wöhlert wurde für seine Verdienste zum Kommerzienrat ernannt.[2]

- Die 1888 ungefähr auf dem ehemaligen Werksgelände angelegte, von der Chausseestraße zur Pflugstraße verlaufende Wöhlertstraße wurde am 12. März 1889 nach ihm benannt.[10]

- 1861, also noch zu seinen Lebzeiten, wurde vor der Bauakademie ein Denkmal für Peter Beuth von dem prominenten Berliner Bildhauer von Friedrich Drake aufgestellt. Unter den in den Reliefs am Sockel dargestellten Personen finden sich Friedrich Wöhlert, Franz Anton Egells, Julius Freund und Leopold Koenig.

Trivia

Friedrich Wöhlert wird nachgesagt, dass er jede Anfrage mit „Mach ick“ beantwortet haben soll.[2] Tatsächlich lehnte er bei Notwendigkeit Anfragen auch ab, z. B. als sein Unternehmen 1871 zur Mitarbeit am Gotthardtunnel aufgefordert wurde.[11]

Literatur

- Hans-Heinrich Müller: Wöhlert – ein Pionier des Maschinenbaus. In: Berlinische Monatsschrift (Luisenstädtischer Bildungsverein). Heft 3, 1996, ISSN 0944-5560, S. 16–19 (luise-berlin.de).

- Johann Friedrich Ludwig Wöhlert. In: Olaf Klose, Eva Rudolph, Ute Hayessen (Hrsg.): Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon. Band 5, Neumünster 1979, S. 283 ff.

- Karl Radunz: Johann Friedrich Ludwig Wöhlert (Zum Gedächtnis eines Landsmannes.). In: Die Heimat, 22. Jahrgang 1912, Heft 4 (April), S. 81–83. (Digitalisat)

Weblinks

- Friedrich Wöhlert’sche Maschinenbauanstalt und Eisengießerei Aktiengesellschaft. albert-gieseler.de; abgerufen am 27. Januar 2015

- Winter’sche Papierfabriken A.-G., Altkloster. albert-gieseler.de (abgerufen am 27. Januar 2015)

- Städtisches Wasserwerk Breslau. albert-gieseler.de; abgerufen am 27. Januar 2015

- Katalog-30/F. Wöhlert’sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei AG. gutowski.de; abgerufen am 27. Januar 2015

- Otto Glagau: Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin/3. Gründer und Gründerpraktiken. In: Die Gartenlaube. Heft 7, 1875, S. 115 (Volltext [Wikisource]).

Einzelnachweise

- ↑ a b c Wolfgang Messerschmidt: Taschenbuch Deutsche Lokomotivfabriken. Ihre Geschichte, ihre Lokomotiven, ihre Konstrukteure. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977, ISBN 3-440-04462-9, S. 218.

- ↑ a b c d e f g h Hans-Heinrich Müller: Wöhlert – ein Pionier des Maschinenbaus. In: Berlinische Monatsschrift (Luisenstädtischer Bildungsverein). Heft 3, 1996, ISSN 0944-5560, S. 16–19 (luise-berlin.de).

- ↑ August Borsig. albert-gieseler.de; abgerufen am 27. Januar 2015

- ↑ a b c Katalog-30/F. Wöhlert’sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei AG. gutowski.de; abgerufen am 27. Januar 2015

- ↑ Königliche Eisengießerei Berlin. werkbahn.de

- ↑ Johann Friedrich Ludwig Wöhlert. In: Allgemeiner Wohnungsanzeiger für Berlin, Charlottenburg und Umgebungen, 1837, S. 404. „Wöhlert, F., Maschinenbauer, Chausseestraße 73c“.

- ↑ Johann Friedrich Ludwig Wöhlert. In: Berliner Adreßbuch, 1843, S. 506. „Wöhlert, F., Maschinenbauer, Alt-Moabit 14“.

- ↑ Johann Friedrich Ludwig Wöhlert. In: Berliner Adreßbuch, 1845, S. 516. „Wöhlert, F., Maschinenbaumeister und Eisengießereibes., Chausseestraße 29“.

- ↑ Villa Wöhlert beim Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin; abgerufen am 19. November 2015

- ↑ Wöhlertstraße. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)

- ↑ Fa. F. Wöhlert an Alfred Escher, 1. September 1871; online-Edition unter briefedition.alfred-escher.ch abgerufen am 17. August 2015.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Wöhlert, Johann Friedrich Ludwig |

| ALTERNATIVNAMEN | Wöhlert, Friedrich (üblicher Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maschinenbau-Unternehmer, Konstrukteur von Dampfmaschinen und Dampflokomotiven |

| GEBURTSDATUM | 16. September 1797 |

| GEBURTSORT | Kiel |

| STERBEDATUM | 31. März 1877 |

| STERBEORT | Berlin |