Videoüberwachung

Überwachungskamera der Bundespolizei zur Gesichtserkennung in der Westhalle vom Bahnhof Berlin Südkreuz

Überwachungskamera der Bundespolizei zur Gesichtserkennung in der Westhalle vom Bahnhof Berlin Südkreuz

CCTV in London

CCTV in London

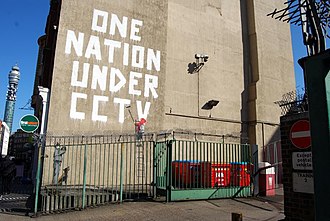

Kritisches Graffiti des Street-Art-Künstlers Banksy in London

Kritisches Graffiti des Street-Art-Künstlers Banksy in London

Videoüberwachung ist die Beobachtung von Orten durch optische Raumüberwachungsanlagen (Videoüberwachungsanlagen). Visuelle oder audiovisuelle Daten werden häufig digital gespeichert und können durch Software analysiert werden, etwa zum Zwecke der Gesichtserkennung oder der Erkennung von Nummernschildern.

Piktogramm „Videoüberwachung“ nach DIN 33450

Piktogramm „Videoüberwachung“ nach DIN 33450

Ein wesentliches Argument für die Videoüberwachung ist die Prävention („Beobachtungsdruck“) und Aufklärung von Straftaten durch Tätererkennung und Dokumentation des Tathergangs. Dabei kann es ebenso um die Vermeidung von Vandalismus gehen, wie um die Aufklärung von zum Beispiel terroristischen Gewalttaten.

Befürchtet wird häufig der Missbrauch von Daten, insbesondere auch im Zusammenhang mit der kontinuierlichen und zentralisierten Auswertung der gewonnenen Bilder durch die Institutionen eines Überwachungsstaats. Zu den negativen Konnotationen gehört die Bespitzelung, Denunziation, allgemeine Verdächtigung, Angriff auf die Bürgerrechte und die Förderung des Konformismus im öffentlichen Raum. Hinterfragt wird auch die reale Wirksamkeit von Überwachungsmaßnahmen gegen Straftaten.

Webcam in Renesse

Webcam in Renesse

Videoüberwachungsanlagen

Videoüberwachungsanlagen dienen der Beobachtung mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Ein Haupteinsatzgebiet von Videoüberwachungsanlagen ist die Überwachung von öffentlichen oder privaten Räumen, des Verkehrs und technischen Anlagen aller Art.

Bezeichnungen

Im englischen Sprachraum werden Video-Kameras und deren Installationsart oft noch unter der älteren Bezeichnung Closed Circuit Television (CCTV) geführt. Der Ausdruck Closed Circuit (übersetzbar mit geschlossener Kreis im Sinne eines Stromkreis) verweist darauf, dass die Bilder der Kameras nur an wenige, direkt an die Leitung angeschlossene Empfangsgeräte übertragen werden, im Gegensatz zum Broadcast Television oder zu deutsch Rundfunk, der öffentlich und frei zu empfangen ist.

Videoüberwachungsanlagen (VÜA) für Sicherungsanwendungen werden in Deutschland seit 2015 in der DIN EN 62676 normiert. In der englischsprachigen Fassung der internationalen Normenreihe IEC/EN 62676 wird die Bezeichnung Video surveillance systems (VSS) verwendet.

Aufbau

Herkömmliche Videoüberwachungsanlagen bestehen aus mindestens einer Überwachungskamera und einem Anzeigemonitor („Kamera-Monitor-System“). Optional können die Bilder elektronisch aufgezeichnet werden. Die Übertragung erfolgt kabelgebunden oder kabellos.

In modernen Videoüberwachungsanlagen kommen inzwischen meist digitale Kamerasysteme auf Basis von TCP/IP-Netzwerken zum Einsatz (IP-Kameras), welche analoge Kamerasysteme weitgehend ersetzen. In digitalen Systemen eingesetzte Software beinhaltet oft Funktionen wie Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, und verwaltet die Speicherung und Aufbewahrung bzw. automatische Löschung der Daten.

Technik

Siehe auch: ÜberwachungskameraUrsprünglich erfolgte die analoge Übertragung über Koaxialkabel, Zweidrahttechnik oder analoge LWL und die Speicherung auf Videokassetten. Bei Neuanlagen werden heute nur noch digitale CCTV-Systeme angewendet. Diese gibt es in mehreren Varianten:

- Analoge Kameras, die an einem Computer angeschlossen sind, der die Kamerasignale digitalisiert, darstellt und über ein Netzwerk weiterleiten kann. Derartige Hybrid-Anlagen finden sich vor allem dort, wo vorhandene analoge Kameras nicht ohne den Aufwand einer Neuverkabelung ersetzt werden können.

- Digitale Kameras übertragen Videobilder über lokale Netzwerke, z. B. Ethernet.

- IP-Kameras übertragen Videobilder über ein privates oder öffentliches IP-Netz zu einer beliebigen Anzahl Endgeräte zur Darstellung und Aufzeichnung.

IP-Netze erlauben die Übertragung über handelsübliche IT-Systeme (Router, Switches etc.).

Bei digitalen Videoüberwachungsanlagen kann der Betreiber wählen, unter welchen Bedingungen und in welcher Form (niedrig- oder hochauflösendes Bild, Video, ggf. mit Ton) eine Aufzeichnung erfolgt. Die Kamera kann dabei selbst als Bewegungssensor dienen. Findet eine Bewegung in einem oder mehreren vorher definierten Bereichen statt, kann eine Aufzeichnung – oder auch nur Protokollierung – erfolgen. Dies dient der Reduktion des Speicherbedarfs und des Zeitaufwands, der vom Betreiber in die Sichtung investiert werden muss. Die Herausforderung an dieser Stelle ist es, Fehlauslösungen durch Insekten- und Vogelflug oder auch nur die Änderung von Lichtverhältnissen zu vermeiden, ohne aber gleichzeitig die eigentlich zu kontrollierenden Ereignisse zu verpassen. Eine Integration von anderen Signalquellen, z. B. von Alarmanlagen, ist ebenfalls möglich. Die meisten Kamerasensoren sind empfindlich gegenüber sichtbarem Licht (Laserlicht, Sonneneinstrahlung, Scheinwerfer). Dies führt bei einem ungünstigen Einfallswinkel zu einer Überbelichtung des Kamerabildes. Letzteres ist nicht nur für den Außenbereich, sondern auch für Innenräume von Bedeutung. Sonnen- oder künstliches Licht, welches durch ein Fenster oder eine Tür fällt, kann das Bild einer Kamera erheblich verschlechtern. Die Software in Kameras oder im Aufzeichnungssystem kann diesem Problem nur begrenzt mit dem Weißabgleich und individuellen Belichtungseinstellungen entgegenwirken. Oft wird das Problem der Blendung einer Kamera, welche in ganz- oder teilweise überbelichteten Bildern resultieren würde, durch die Aufstellung mehrerer Kameras mit unterschiedlichen Blickwinkeln gelöst. Die meisten Überwachungskameras sind entweder mit einem CMOS- oder einem CCD-Sensor ausgestattet, welche zur Bilderzeugung jeweils auf Licht angewiesen sind. Zwar bestehen heutzutage bei Videoaufzeichnungen mittels dieser verschiedenen Sensoren keine merklichen Unterschiede mehr, allerdings werden CCD-Sensoren überwiegend in analogen Kameras verbaut, da diese über eine PAL-Auflösung verfügen. Die CMOS-Sensoren sind überwiegend in HD-Kameras vorzufinden. Um auch Aufnahmen bei Dunkelheit vornehmen zu können, sind spezielle Infrarot-Kameras erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Signalerfassung, Weiterverarbeitung und Aufzeichnung gibt es keinen technologischen Standard für Videoüberwachungsanlagen. Je nach Einsatzgebiet und -standort müssen aber bei der Auswahl und Installation der Videoüberwachungsanlage von den Betreibern landesspezifische rechtliche Normen beachtet werden und schränken daher die Auswahl ein. Dies sind auch solche, welche sich nicht direkt mit Überwachung befassen, sondern mit Brandschutz und Unfallverhütung. Die Anforderungen und die Regeln für die Anwendung von Videoüberwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen (VSS) werden größtenteils in der EN 62676-4 (Teil 4 der Normenreihe) beschrieben. Die Qualität einer solche Videoüberwachungsanlage ist insbesondere abhängig von der sogenannten Auflösung. In der Norm werden hierfür verschiedene Auflösungsklassen definiert. Diese bilden auch die Grundlage der Richtlinie VdS 2366 der VdS Schadenverhütung sowie der Bundeseinheitlichen Richtlinie für Überfall-/Einbruchmeldeanlagen bzw. Anlagen für Notfälle/Gefahren mit Anschluss an die Polizei (ÜEA-Richtlinie) nach der nach einer ausgelösten Gefahrenmeldeanlage auch Bilder zur Polizei übertragen werden können.

Hinweisschild auf Videoüberwachung vor dem Amtsgericht Essen-Steele

Hinweisschild auf Videoüberwachung vor dem Amtsgericht Essen-Steele

Auflösungsklassen nach EN 62676-4

ÜberwachenFestgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera, um das Anschauen der Anzahl, Ausrichtung und Geschwindigkeit von Bewegungen von Menschen über einen großen Bereich zu ermöglichen, vorausgesetzt, ihre Anwesenheit ist der Bedienperson bekannt.

Ein Bildpunkt bildet max. 80 mm in natura ab. Diese Auflösungsklasse mit 12,5 Pixel pro m soll der Bedienperson ermöglichen, eine Personengruppe aufgrund einer Livebildübertragung zu verfolgen.

Ab einer VGA-Auflösung und höher (also auch für PAL und 1080p) darf die Mindestgröße der Menschenmasse nicht weniger als 5 % der Bildschirmhöhe betragen.

Detektieren (Erfassung)Festgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera, um der Bedienperson zu ermöglichen, zuverlässig und leicht zu ermitteln, ob irgendein Ziel, wie z. B. eine Person, anwesend ist oder nicht.

Ein Bildpunkt bildet max. 40 mm in natura ab.

Diese Auflösungsklasse mit 25 Pixel pro m soll der Bedienperson ermöglichen, Bildänderungen durch eine Person von anderen Einflüssen zu unterscheiden.

Ab einer VGA-Auflösung und höher (also auch für PAL und 1080p) darf die Mindestgröße des Ziels nicht weniger als 10 % der Bildschirmhöhe betragen.

BeobachtenFestgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera, welche es ermöglicht, charakteristische Einzelheiten von Individuen, wie z. B. auffällige Kleidung, zu sehen, während eine Ansicht von Aktivitäten im Umfeld eines Vorfalls gewährt wird.

Ein Bildpunkt bildet max. 16 mm in natura ab.

Diese Auflösungsklasse mit 62,5 Pixel pro m soll der Bedienperson ermöglichen, ein Individuum (z. B. eine Person mit entsprechender Kleidung) aufgrund einer Livebildübertragung zu verfolgen.

Für PAL-Auflösung darf die Mindestgröße des Individuums nicht weniger als 25 % der Bildschirmhöhe betragen (bei 1080p: 10 %).

Überwachungskamera an einem Bankgebäude in Hamburg, 2006

Erkennen

Überwachungskamera an einem Bankgebäude in Hamburg, 2006

Erkennen

Festgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera, welche der Bedienperson das Erkennen eines Individuums ermöglicht.

Ein Bildpunkt bildet max. 8 mm in natura ab.

Diese Auflösungsklasse mit 125 Pixel pro m soll der Bedienperson ermöglichen, ein offensichtlich bekanntes Individuum (z. B. eine Person) von anderen Individuen zu unterscheiden.

Für PAL-Auflösung darf die Mindestgröße des Individuums nicht weniger als 50 % der Bildschirmhöhe betragen (bei 1080p: 20 %).

IdentifizierenFestgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera zur Ermöglichung der zweifelsfreien Identifizierung eines Individuums.

Ein Bildpunkt bildet max. 4 mm in natura ab.

Diese Auflösungsklasse mit 250 Pixel pro m soll ermöglichen, ein abgebildetes Individuum (z. B. eine Person) dem Original mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Insofern ist die vorstehende Definition der Norm bezüglich des Verbs „zweifelsfrei“ nicht immer erfüllbar.

Für PAL-Auflösung darf die Mindestgröße des Individuums nicht weniger als 100 % der Bildschirmhöhe betragen (bei 1080p: 40 %).

ÜberprüfenFestgelegte funktionelle Bestimmung einer Kamera zur Befähigung der Bedienperson zum Erhalt von Informationen bezüglich eines Individuums. Ein Beispiel für ein Individuum kann einen Text oder ein Logo auf Kleidungsstücken einschließen.

Ein Bildpunkt bildet max. 1 mm in natura ab.

Diese Auflösungsklasse mit 1.000 Pixel pro m soll ermöglichen, abgebildete Merkmale (z. B. an Personen oder Kleidungsstücken) dem Original mit einer hohen bis hin zur an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zuzuordnen.

Für PAL-Auflösung darf die Mindestgröße des Individuums nicht weniger als 400 % der Bildschirmhöhe betragen (bei 1080p: 150 %).

Anwendungen

Öffentliche Überwachung

Siehe auch: Überwachungskamera#EinsatzPrivatpersonen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen versuchen mittels Videoüberwachungsanlagen ihre Gebäude und Gelände vor Übergriffen, wie Einbruch, Diebstahl, Vandalismus und Sabotage zu schützen bzw. bei möglichen Verstößen schnell eingreifen zu können oder im Nachhinein die Täter identifizieren zu können.

Des Weiteren werden von der Polizei neben herkömmlichem Filmen und Fotografien mobile Überwachungskameras eingesetzt, um Demonstrationsteilnehmer zu überwachen, persönlich zu identifizieren und um Verstöße gegen Demonstrationsauflagen und Gesetze zu dokumentieren.

Auch bei Katastrophenfällen werden Überwachungskameras eingesetzt, um Notdiensten und Rettungskräften Informationen zu übermitteln.

Optischer Sensor bestehend aus Linse, Wärmeableiter, Prozessor und Halterung

Optischer Sensor bestehend aus Linse, Wärmeableiter, Prozessor und Halterung

Einen massiven Einsatz der Videoüberwachung öffentlicher Räume beinhaltet das EU-Projekt INDECT, das 2009 startete und fünf Jahre laufen soll. Dabei soll durch automatisierte Auswertung der Bilder einer Vielzahl von Kameras „abnormales Verhalten“ präventiv erkannt werden. Die Daten werden in Echtzeit mit anderen, z. B. öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet verknüpft, etwa aus sozialen Netzwerken. Verdächtige werden dann von vollautomatisierten fliegenden Kamera-Drohnen verfolgt. Das Projekt hat massive Kritik von verschiedensten Seiten hervorgerufen.

In Deutschland wurde 2014 eine Statistik vom EHI Retail Institute durchgeführt, wo nach der Verwendung von CCTV im Einzelhandel gefragt wurde. Nur 9,4 % der befragten Händler gaben an keine Videoüberwachung zu nutzen oder zu planen.

Eine weitere Form der öffentlichen Überwachung ist die frühzeitige Erkennung von Waldbränden mittels Wärmebildkameras.

Industrie

In der Raumfahrttechnik hilft die Fernsehüberwachung von Raketenstarts mit anschließender Aufzeichnung bei der Überprüfung des Raketenfluges und erleichtert im Fall eines Fehlschlags die Aufklärung seiner Ursachen. Es werden sowohl Kameras am Boden als auch bei größeren Raketen an Bord derselben verwendet. Auch vor dem Start wird der Betankungsvorgang mit Hilfe von fernsehtechnischen Mitteln aus Sicherheitsgründen überwacht.

Das Innere von Kernreaktoren wird mit Hilfe von Fernsehüberwachungsanlagen überwacht, da sich herkömmliche Sichtfenster aus strahlenschutz- und festigkeitstechnischen Gründen nicht oder nur schwer realisieren lassen. Auch Prozesse in Wiederaufbereitungsanlagen werden deshalb häufig mit fernsehtechnischen Mitteln überwacht. Darüber hinaus ist der Einsatz von CCTV in der Schifffahrt und speziell auf Ölbohrplattformen seit Jahren etabliert. Die Fernsehüberwachung wird zum Be- und Entladen von Schiffen, aber auch zur sicherheitsrelevanten Überwachung z. B. von Hubschrauberlandungen und zum Schutz vor Piraterie eingesetzt.

Auch in der chemischen Industrie wird der Ablauf chemischer Reaktionen in Behältern oft auch mit Hilfe von Fernsehüberwachungsanlagen beobachtet. Dies ist bequemer und sicherer als eine direkte Beobachtung.

Eine Videoüberwachung kommt zudem auch bei allen experimentellen Vorgängen in Industrie und Forschung zum Einsatz, welche für menschliches Personal gefährlich sind oder aufgrund der Bedingungen (Dauer, Lichtempfindlichkeit, Temperaturen, Atmosphäre usw.), unter denen sie ablaufen, ohnehin nicht direkt oder nur mit massiven Einschränkungen beobachtet werden können.

In England müssen Schlachthöfe seit dem 5. November 2018 mit einer Videoüberwachungsanlage ausgestattet sein.

Da es sich meistens um Vorgänge und Situationen außerhalb des öffentlichen Raumes handelt, die zudem meist ohnehin unter stark kontrollierten Bedingungen ablaufen, spielt diese Art von Überwachung in der Diskussion um Videoüberwachung praktisch keine Rolle.

Rechtliche Situation in Deutschland

Eine Vielzahl von Gesetzen definiert, wer Videoüberwachung unter welchen Rahmenbedingungen einsetzen darf bzw. muss. Die Zulässigkeit der Videoüberwachung ist speziell davon abhängig, wer diese einsetzt. Generell wird zwischen privater und staatlicher Videoüberwachung unterschieden. Wie in jedem neuartigen Rechtsgebiet spielt das Richterrecht eine wichtige Rolle, in Form von Urteilen höherer und höchster Gerichte (Privatrecht: OLG und BGH; Verwaltungsrecht Oberverwaltungsgericht (OVG) und Bundesverwaltungsgericht). Häufig ist durch das Gericht abzuwägen, ob die berechtigten Interessen des Verantwortlichen für die Videoüberwachung die Interessen der Betroffenen, von der Beobachtung verschont zu werden, überwiegen.

Alle Bundesländer haben Datenschutzbeauftragte. Der 2013 gegründete Düsseldorfer Kreis dient als Gremium in der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder der Kommunikation, Kooperation und Koordinierung der Aufsichtsbehörden.

Arten der Überwachung, Begriffsbestimmung

§ 4 Abs. 1 BDSG definiert Videoüberwachung als Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen und erlaubt diese lediglich soweit sie „zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen“. Im Falle von „großflächigen Anlagen, wie insbesondere Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs" wird der "Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als ein besonders wichtiges Interesse“ bezeichnet.

Das Bundesverwaltungsgericht konkretisiert den Begriff „öffentlich zugängliche Räume“ in einem Urteil von 2019 so: „Der Berechtigte, d.h. der Inhaber des Hausrechts, muss den Raum für eine unbestimmte Anzahl von Personen geöffnet haben. Die Widmung kann sich darauf beschränken, den Aufenthalt in dem Raum nur zu einem bestimmten Zweck zu gestatten. Entscheidend ist, dass der Berechtigte ihm unbekannten Personen die Möglichkeit eröffnet hat, den Raum ungehindert, insbesondere ohne vorherige Einlasskontrolle, zu betreten und sich darin aufzuhalten. Dies ist typischerweise bei Geschäftsräumen mit Publikumsverkehr der Fall“ (Onstein. In: Auernhammer, DSGVO/BDSG, 5. Aufl. 2017, § 6b BDSG Rn. 12 ff.; Becker, in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, § 6b BDSG Rn. 9 f.). Das Gericht befindet, dass der Berechtigte „sich nicht beliebig auf das Hausrecht berufen kann, um eine Videoüberwachung durchzuführen“, sondern es zusätzlich eines berechtigten Interesses bedürfe, welches auch ein subjektives Interesse sein könne, „wenn es grundsätzlich schutzwürdig und objektiv begründbar ist (vgl. BT-Drs. 14/5793 S. 61)“.

Objektiv begründbar sei eine Videoüberwachung allerdings nur dann, „wenn eine Gefährdungslage besteht, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht subjektive Befürchtungen oder ein Gefühl der Unsicherheit reichen nicht aus (vgl. OVG Saarlouis, Urteil vom 14. Dezember 2017 - 2 A 662/17 - CR 2018, 505 <507>; Scholz, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 6b Rn. 78 und 79)“.

Alternativ handele es sich bei dem Bestreben, Kosten einzusparen, ebenfalls um ein berechtigtes Interesse im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG. Allerdings nur dann, wenn diese Kosten nicht „auch durch andere Vorkehrungen, insbesondere durch organisatorische Veränderungen“ zu vermeiden oder „in einer hinnehmbaren Größenordnung“ gehalten werden könnten.

Das Gericht stellt klar, dass es nicht relevant sei, ob die aufgenommenen Bilder aufgezeichnet werden. Es reiche aus, dass Personen so zu erkennen seien, dass sie identifiziert werden können.

Grundsätzlich muss bei der Videoüberwachung zwischen der Überwachung durch nicht-öffentliche Stellen in öffentlich zugänglichen Bereichen (§ 6b Bundesdatenschutzgesetz BDSG), Videoüberwachungen von Beschäftigten nach § 32 Abs. 1 BDSG und der sonstigen Videoüberwachung in nicht-öffentlich zugänglichen Räumen gemäß § 28 BDSG unterschieden werden.

Videoüberwachung der Bahnsteige im Hauptbahnhof Bielefeld

Videoüberwachung der Bahnsteige im Hauptbahnhof Bielefeld

Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume

Die private Videoüberwachung und -speicherung halb-öffentlicher Räume (z. B. durch Überwachungskameras an und in Wohnhäusern) nur dann zulässig, wenn der davon unmittelbar betroffene Personenkreis (z. B. alle Mieter) dieser Maßnahme zugestimmt haben. Andernfalls stellt dies eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen dar, was stets einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch und in Einzelfällen sogar Schmerzensgeld- und Schadenersatzansprüche begründen kann (§§ 823 und 1004 BGB).

Die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume wird durch § 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Zweckbindung, Datensparsamkeit und Transparenz sind wesentliche Aspekte des Datenschutzes und werden in dieser Vorschrift geregelt. Danach ist eine Überwachung nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechtes oder anderer berechtigter, konkret festgelegter Interessen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Auf die Überwachung ist hinzuweisen, die verantwortliche Stelle ist zu benennen (§ 4 (2) BDSG).

Bei der Installation einer Überwachungskamera oder Webcam, welche auf einen öffentlich zugänglichen Ort gerichtet ist, ist in Deutschland § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten. Dieser regelt im Wesentlichen, dass keine Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden dürfen, auf denen Personen identifiziert werden können. Dies gilt auch für Merkmale wie Kfz-Kennzeichen, welche eine Identifizierung ermöglichen. Verstöße gegen das BDSG können je nach Schwere auch mit Freiheitsstrafe geahndet werden. § 6b BDSG gilt nicht für die Verarbeitung von Bild- und Tonaufnahmen zum Schutze des Staates, der öffentlichen Sicherheit, der Landesverteidigung sowie Tätigkeiten des Staates im Bereich des Strafrechts.

Das BDSG ist ein Auffanggesetz, d. h., dass Regelungen aus dem BDSG nur greifen, wenn keine speziellen Vorschriften existieren. Die Datenschutzgesetze der Länder (z. B. DSG NRW) spezifizieren die Vorgaben des Bundesrechts. Die Amtskirchen regeln jeweils für ihren Bereich in eigenen Datenschutzanordnungen die Videoüberwachung. Die Regelungen in der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) der katholischen Kirche und das EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) sind zum § 6b des BDSG (1990) praktisch inhaltsgleich.

Mobile Video überwachungs anlage mit Mast auf einem zivilen Kleinbus der Polizei im Karneval (2024)

Mobile Video überwachungs anlage mit Mast auf einem zivilen Kleinbus der Polizei im Karneval (2024)

Staatliche Videoüberwachung

Mobile Videoüberwachung der Polizei auf einer Demonstration

Mobile Videoüberwachung der Polizei auf einer Demonstration

Spezielle Kompetenzen der Polizei werden in den Landespolizeigesetzen geregelt. In den letzten Jahren haben viele Landesparlamente entsprechende Änderungen verabschiedet, um ihrer Polizei den Einsatz von Videotechnik zu erlauben (So etwa § 15 a PolG NRW). Hierzu sind aber hohe Hürden zu überwinden. Damit soll verhindert werden, dass die Kriminalität in andere Gebiete verdrängt wird.

Die Bundespolizei darf nach dem Bundespolizeigesetz (BPolG) Videoüberwachung nutzen. Eine Änderung des BKA-Gesetzes könnte dem Bundeskriminalamt in Zukunft auch Videoüberwachung in Privatwohnungen erlauben.

Die deutsche Bundespolizei führt am Bahnhof Berlin Südkreuz von August 2017 bis Januar 2018 ein Pilotprojekt zur Gesichtserkennung durch, bei dem in gekennzeichneten Bereichen der Westhalle des Bahnhofs durch eine Videoüberwachung mit drei Kameras festgestellt werden soll, ob sich eine der 300 freiwilligen, zuvor registrierten Testpersonen in diesem Bereich aufhält.

Da Demonstrationen jedoch grundsätzlich nicht präventiv gefilmt werden dürfen, können Demonstranten im Einzelfall einen Anspruch darauf haben, dass staatliche Videoüberwachung am Versammlungsort übergangsweise ausgeschaltet wird, wobei Videoüberwachungsanlagen gegebenenfalls sogar demontiert werden müssen, weil schon die Präsenz von nicht erkennbar ausgeschalteten Kameras eine einschüchternde Wirkung mit sich bringen kann.

Betriebliche Mitbestimmung und Rechtsgrundlagen

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG steht dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht beim Einsatz von technischen Maßnahmen zu, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Maßgeblich für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch nichtöffentliche Stellen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wonach die Verarbeitung rechtmäßig ist, soweit sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Vorgeschriebene Videoüberwachung

Kassenräume von Banken und Sparkassen und die Zugänge von Spielcasinos und Spielhallen müssen nach §6 UVV „Kassen“ und §6 UVV „Spielhallen“ mit optischen Raumüberwachungsanlagen ausgestattet sein.

Bestimmte Industrie-Anlagen, beispielsweise kerntechnische Anlagen, müssen ebenfalls mit Videoüberwachungsanlagen ausgestattet sein.

Rechtliche Situation in Österreich

In Österreich ist die Videoüberwachung durch das Datenschutzgesetz (DSG) und im Bereich der Polizei durch das Sicherheitspolizeigesetz (SPG) geregelt.

Private Videoüberwachung

Warnung vor Videoüberwachung am Wiener Zentralfriedhof

Warnung vor Videoüberwachung am Wiener Zentralfriedhof

Private Videoüberwachung ist seit dem 1. Januar 2010 durch den Abschnitt Videoüberwachung (9a.) des Datenschutzgesetzes (DSG) geregelt. Die Videoüberwachung ist nur zulässig, wenn diese einen zulässigen Zweck erfüllt (Schutz eines Objekts, einer Person oder rechtliche Sorgfaltspflichten), wenn außerdem die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen von Dritten geringer sind als das Interesse des Betreibers (z. B. ein Angriff wahrscheinlich ist oder bereits stattgefunden hat) und wenn die Videoüberwachung tauglich, das gelindeste Mittel und verhältnismäßig ist.

Ist eine Videoüberwachung nach diesen Aspekten zulässig, muss sie beim Datenverarbeitungsregister (DVR) gemeldet werden. Daneben entstehen noch andere Pflichten für den Betreiber der Anlage (z. B. Kennzeichnungspflicht, Protokollierungspflicht, Datensicherheitsmaßnahmen, Löschungspflicht nach 72 Stunden und die Pflicht zur Auskunft gegenüber Betroffenen).

Polizeiliche Videoüberwachung

Im § 54 Sicherheitspolizeigesetz ist die Videoüberwachung durch die Polizei geregelt. Die Polizei darf dabei auch Tonaufzeichnungsgeräte und Kennzeichenerkennungsgeräte einsetzen. Derzeit wird an folgenden Orten in Österreich eine Videoüberwachung durch die Polizei betrieben: Wien (1. Bezirk – Schwedenplatz, 1. Bezirk – Karlsplatz, 15. Bezirk – Westbahnhof); Kärnten (Klagenfurt – Pfarrplatz, Villach – Lederergasse); Niederösterreich (Schwechat – Flughafen, Wr. Neustadt, Vösendorf – SCS); Oberösterreich (Linz – Hinsenkampplatz; Linz – Altstadt); Salzburg (Salzburg Stadt – Rudolfskai, Salzburg Stadt – Südtirolerplatz); Steiermark (Graz – Jakominiplatz, Graz – Hauptbahnhof); Tirol (Innsbruck – Rapoldipark, Innsbruck – Bogenmeile);

Situation in anderen Ländern

Videoüberwachung in Paris, kartiert in einem OpenStreetMap Projekt

Videoüberwachung in Paris, kartiert in einem OpenStreetMap Projekt

Videokameras können wichtige rechtliche Beweismittel liefern.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 war auf der Aufzeichnung einer stationären Überwachungskamera einer der Täter zu sehen; nach Veröffentlichung von Bildern wurde er identifiziert.

Venlo, eine niederländische Stadt an der deutschen Grenze, hatte jahrelang Probleme durch Drogen-Beschaffungskriminalität. Inzwischen (2013) wirbt Venlo in Anzeigen damit, dass dank 48 Kameras in der Innenstadt plus 21 Kameras, die die Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen im und um den Venloer Bahnhof betreibt, die Stadt sicher ist. Der Text nennt als Vorteile die Chance, Täter bei ihrer Tat zu filmen; frühes Erkennen von aufkommender Aggression und Eingreifmöglichkeit vor einer Eskalation; höhere Wahrscheinlichkeit, einen Verdächtigen festnehmen zu können (die Kameras sind in Sichtweite installiert; wer den Beobachtungsbereich einer Kamera verlässt, ist bereits im Bereich der nächsten).

Beispiele

- Am 20. August 2009 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass anlasslose Verfolgung von Straßenverkehrsverstößen mit Videotechnik derzeit keine rechtsstaatliche Grundlage hat. Ein Autofahrer, der ein Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zahlen sollte, die per Video von einer Autobahnbrücke ermittelt wurde, hatte zuvor geklagt, dass die Video-Aufzeichnung des Verkehrsverstoßes mangels konkreten Tatverdachts ohne ausreichende Rechtsgrundlage angefertigt worden sei. Die Klage wurde vom Mecklenburger Gericht mit der Begründung des Erlasses zur Überwachung des Sicherheitsabstandes abgewiesen. Nach Einreichung einer Verfassungsbeschwerde entschied das BVerfG, dass dieser Erlass keine geeignete Rechtsgrundlage für Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, und bewertete daher die Vorgehensweise als willkürlich. Es wurde daraufhin ein Beweisverwertungsverbot ausgesprochen.

- Seit März 2006 wird in Hamburg die Reeperbahn mit zehn Videokameras überwacht, weitere sind geplant. Die Anlage kostete 620.000 Euro. In den ersten fünf Tagen nach Errichtung der Überwachungsanlage kam es auf der Reeperbahn zu fünf Gewalttaten, die von den Kameras nicht erfasst wurden. Die Überwachung wurde zwischen 2010 und 2012 quasi ausgesetzt, da sich eine Anwohnerin durch die Überwachung in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung gestört fühlte. 2012 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) den Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte und in ihre informationelle Selbstbestimmung, diese seien aber an einem Kriminalitätsschwerpunkt wie der Reeperbahn aufgrund der Gesetze in Hamburg einschränkbar. Polizeipräsident Werner Jantosch sieht den Sinn der Anlage vor allem in der „Prävention“.

- Von September bis zum 21. Dezember 2001 wurde der Busbahnhof von Böblingen überwacht, um gegen Drogenkriminalität vorzugehen. Gerhard Lang, Polizeioberrat in Böblingen, stellt Verdrängung der Drogenkriminalität in Nachbarbereiche fest.

- Freiburg im Breisgau: Im Haslacher Bad und im Westbad wird der Eingangsbereich mit Kameras überwacht. Eine Überwachung der Umkleidekabinen für Männer wurde nach Intervention des Landesdatenschutzbeauftragten beendet. Das Ziel, nämlich die Verringerung von Spindeinbrüchen, soll nun durch die ausschließliche Videoüberwachung der Spinde erreicht werden. Es wird mit Schildern auf eine Überwachung hingewiesen.

Hinweis auf Videoüberwachung in der Dresdner Prager Straße

Hinweis auf Videoüberwachung in der Dresdner Prager Straße

- Heilbronn: Seit Juli 2002 wird die „Sülmer City“ durch zwei Kameras überwacht. Die Videodaten werden in das Polizeirevier Heilbronn übertragen. Nach 48 Stunden werden die Aufzeichnungen automatisch gelöscht, sofern nicht einzelne Sequenzen zur Dokumentation oder Beweisführung bei konkreten Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten länger gespeichert beziehungsweise gesichert werden müssen. Die Anschaffungskosten betrugen 140.000 Euro. Die Kameras sind in einer Höhe von jeweils 3,5 Meter angebracht.

- Mannheim: Vom 26. Juli 2001 bis Ende 2007 wurden der Paradeplatz mit drei Kameras und Marktplatz, Neckartor und Kurpfalzkreisel mit jeweils einer Kamera gefilmt, da sie als Kriminalitätsschwerpunkte galten. Nach einem Zwischenbericht der Polizei für das Innenministerium (etwa Dezember 2002) hatten sich die registrierten Vorkommen stabilisiert. Ebenfalls wurden Verdrängungseffekte bei „alkoholisierten Cliquen“ bemerkt. Die Kameras zur Überwachung des öffentlichen Raumes wurden Ende 2007 offiziell abgeschaltet, weil die Maßnahme nach Darstellung der Stadtverwaltung „sich selbst überflüssig gemacht hat“. Der Vorplatz des Hauptbahnhofs wird weiter überwacht. Im September 2008 wurde bekannt, dass in Mannheim an 17 von 95 Schulen vereinzelt seit 1995 und vermehrt seit dem Jahr 2000 Videoüberwachung des öffentlichen Raumes in Eingängen, Fluren und Pausenhöfen durchgeführt wurde. Die Videobänder wurden bis zu zwei Wochen aufgehoben. Die Rechtsgrundlage war unklar. In anderen Großstädten Baden-Württembergs (z. B. Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Heidelberg) wurde (Stand 2008) an Schulen nicht überwacht.

- Stuttgart: Vom 28. Januar 2002 bis Juli 2003 wurde der Rotebühlplatz mit fünf Kameras durch die Polizei gefilmt. Dort wurden ebenfalls Verdrängungseffekte festgestellt. Handel und Konsum illegaler Drogen hätten am nahe gelegenen Charlottenplatz und in der oberen Königstraße zugenommen. Die jährlichen Kosten betrugen 420.000 Euro; diese werden von Land und Stadt bezahlt. Da der Rotebühlplatz keinen Kriminalitätsschwerpunkt mehr darstellte, wurde die Videoüberwachung eingestellt.

- Ravensburg: Während des Rutenfests 2004 wurde der Sportplatz Grüner Platz von der Polizei gefilmt, um Ausschreitungen durch alkoholisierte Jugendliche zu verhindern. Die Zahl der Straftaten ging daraufhin zurück.

- Biberach: Das Biberacher Schützenfest 2004 sollte am 3. Juli und am 8. Juli, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr, überwacht werden. Die Dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen untersagte die Überwachung, da keine konkrete Gefahrenlage vorhanden sei. Eine Kamera wurde daraufhin abgebaut, zwei weitere wurden verhängt. Im Jahre 2008 versuchte man, durch die Überlassung des Festgeländes an einen privaten Verein die Videoüberwachung doch noch möglich zu machen. Der Landesdatenschutzbeauftragte sah darin „eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der gesetzlich vorgegebenen Datenschutzregeln“. Die Datenschutzabteilung des Innenministeriums in Stuttgart, zuständig für den Videoüberwachung im Privatbereich, wies die Biberacher Überwacher in einem Schreiben auf deren Versäumnisse hin und riet ihnen dringend, die Überwachung nicht durchzuführen. Die bereits montierten Kameras wurden wieder abgebaut.

- Berlin: Einem Artikel der Welt vom 18. Juni 2004 zufolge stimmten CDU, FDP und SPD in einer Bezirksverordnetenversammlung für die zukünftige Überwachung des Spandauer Rathaus und der Stadtbibliothek. Beschmierer, Müllablader und Wildurinierer werden nicht länger geduldet. Der Rathausvorplatz wird als Kriminalitätsschwerpunkt gesehen. Bezirksbürgermeister Konrad Birkholz (CDU) teilt in der Bezirksverordnetenversammlung vom 25. August 2004 mit, dass Berlins Senatsinnenverwaltung die polizeiliche Videoüberwachung ablehnt. Der Eingriff sei unverhältnismäßig. Der Berliner Morgenpost vom 12. September 2005 zufolge wurde das mehrere Jahre lang diskutierte Überwachungsvorhaben aus Kostengründen eingestellt. Stattdessen versucht man, mit einer Graffiti-Sofortreinigung dem Problem entgegenzuwirken.

- Mönchengladbach: Seit dem 2. September 2004 wird die Altstadt in Mönchengladbach gefilmt. Insgesamt sechs schwenk- und zoombare Kameras übertragen Bildmaterial via Richtfunk in die Altstadtwache, wo sie auf drei Monitoren von der Polizei gesehen werden können. Die Anlage hat 93.000 Euro gekostet. Gespeichert wird maximal zwei Wochen. In das Kamerasystem wurden Privatzonen hineinkonfiguriert, um den Blick in Wohnungen zu sperren. Als es in der Nacht vom 21. zum 22. Januar 2012 unerwartet zu einer Massenschlägerei zwischen Hell’s Angels und Bandidos kam, erwiesen sich die Kameras als wertvoll zur Koordination der Polizeikräfte, der Krankenwagen und des medizinischen Personals. Vier Personen wurden – zum Teil lebensgefährlich – verletzt.

- Leipzig: Die polizeiliche Videoüberwachung begann im April 1996. Das Sächsische Staatsministerium des Innern erlaubte die Installation einer Kamera in der Richard-Wagner-Straße für vier Wochen. Nach Abschaltung wurde erneut erhöhtes Kriminalitätsaufkommen verzeichnet. Daraufhin wurde der Testbetrieb wiederholt. Seit April 2000 werden am Roßplatz und am Martin-Luther-Ring von zwei Kameras gefilmt. Im Juni 2003 begann die Videoüberwachung am Connewitzer Kreuz. Begründet wurde diese mit Randalen in der Silvesternacht 2002/03 und Straßenschlachten im Mai 2003. Der Bahnhofsvorplatz wird videoüberwacht. Seit September 2009 wird auch der Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße videoüberwacht, da dieser nach Aussage der Polizei einen Kriminalitätsschwerpunkt darstellt.

- Hamburg: Das Gymnasium Bondenwald hat mehrere Videokameras zur Fahrradüberwachung aufgestellt: an den Zugängen zur Schule und anderen Stellen. Dieses Unterfangen wurde von der Elternschaft eingeleitet und unterstützt.

- Bremen: Mehrere Bremer Schulen setzen (Stand 2010) Videoüberwachung gegen Gewalt, Vandalismus, Diebstahl und Raucher ein. Die Daten werden 24 Stunden in den Schulzeiten gespeichert; an Wochenenden, Feiertagen und Ferien bis zum ersten Schultag. Zugriff auf die Daten hat der Rektor, eine weitere Person und bei vorliegenden Straftaten die Polizei. Die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte kritisierte, dass im Allgemeinen kein angemessenes Datenschutzkonzept seitens der Schulen erstellt wurde.

- Im Dezember 2012 stellte ein Mann auf einem Bahnsteig des Bonner Hauptbahnhofs eine Tasche ab, in der später eine Bombe gefunden wurde. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) nahm den Fall zum Anlass, eine Ausweitung der Videoüberwachung zu fordern.

- Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wies die Forderung zurück.

- Bahn-Chef Rüdiger Grube („Wir wollen mehr Videoaufzeichnungen und damit eine bessere Verfolgung von Straftaten auf Bahnhöfen“) kündigte an, im Februar 2013 zu einem 'Sicherheitsgipfel' einladen zu wollen.

Videoüberwachung in den Fahrstühlen des Chungking Mansions, Hongkong

Videoüberwachung in den Fahrstühlen des Chungking Mansions, Hongkong

- Krakau, Breslau (Polen): Die umfangreiche polizeiliche Überwachung der Innenstädte führt regelmäßig dazu, dass die in Polen als ordnungswidrige „Ungehörigkeit“ mit Freiheitsentziehung, einer Geldbuße von bis zu 1.500 PLN (ca. 350 €) oder einer Rüge geahndete Nacktheit in der Öffentlichkeit erfolgreich von Amts wegen verfolgt werden kann.

- in Bayern waren am Jahresende 2012 etwa 17.000 Kameras im Einsatz

- vier Tage nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 (zwei Bomben töteten drei Menschen und verletzten über 180) veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos und -videos, auf denen zwei tatverdächtige junge Männer zu sehen sind. Sie konnten identifiziert und später gestellt werden.

- Die Videoüberwachung von Touristen in Skigebieten wurde 2014 von der Initiative Nachrichtenaufklärung zu einer der vernachlässigten Nachrichten des Jahres erklärt.

- im Jahr 2019 legt der Datenschützer, Bürgerrechtler und Europaabgeordnete der Piratenpartei Deutschland Patrick Breyer massenhafte Videoüberwachung von Fahrzeugen offen. Sogenannte „Kennzeichenscanner“ gleichen die Nummernschilder vorbeifahrender Fahrzeuge mit Fahndungsdatenbanken ab. Eine pauschale und anlasslose Überwachung ist nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rechtswidrig.

Videoüberwachung und Terrorismus

Videoüberwachungsaufnahmen wurden in forensischen Analysen verwendet, um die Taktiken, Techniken und den oder die Täter von Terrorakten zu identifizieren. Außerdem gibt es Projekte – wie INDECT – die darauf abzielen verdächtiges Verhalten von Personen oder Personengruppen automatisch zu erkennen. Allerdings wurde argumentiert, dass Terroristen sich nicht durch Überwachungskameras abschrecken lassen, das Verhindern von Terrorakten nicht der derzeitige Gebrauch von Überwachungskameras ist, und Terroristen diese als zusätzliche Möglichkeit zur Propaganda und Verbreitung ihrer Taten sehen könnten. Rufe nach mehr Videoüberwachung nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Jahr 2016 der SPD, CDU und CSU wurden vom Linken-Politiker Frank Tempel als ein „Placebo für ein subjektives Gefühl der Sicherheit“ kritisiert.

Kritik

Videoüberwachung wurde als Sicherheitstechnik kontrovers diskutiert. Im Jahr 2005 erhielt die Technik für die „schleichende Degradierung“ von Menschen zu „überwachten Objekten“ und der „Verharmlosung der Folgen von flächendeckender Überwachung“ den Negativpreis Big Brother Award.

In einem offenen Brief wandten sich im März 2024 mehr als ein Dutzend Digital- und Bürgerrechtsorganisationen, darunter der Chaos Computer Club, Wikimedia und Amnesty International gegen Videoüberwachung im Öffentlichen Raum durch Künstliche Intelligenz. Sie kritisierten die Schlupflöcher die der AI Act der Europäischen Union für biometrische Überwachung lässt, und forderten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, jede Form der biometrischen Fernidentifizierung, auch die nachträgliche, zu verbieten. Ansonsten drohen dystopische Verhältnisse. Anonymität im öffentlichen Raum, insbesondere für Angehörige marginalisierter Gruppen, sei eine der Grundvoraussetzungen für freie Meinungsäußerung und demokratischen Protest.

Datenschutzrechtliche Probleme

- Ist durch bildliche Darstellung einer Person diese identifizierbar, so unterliegen die Bildaufnahmen dem Datenschutz. Dabei ist unerheblich, ob eine Person tatsächlich identifiziert wird oder nicht.

- Videoüberwachung im öffentlichen Raum betrifft nahezu nur unverdächtige Normalbürger. Es gibt keinen Verdacht gegen eine konkrete Person, sondern einen Generalverdacht gegen alle Personen. Das widerspricht der Unschuldsvermutung.

- Gespeicherte Daten wecken Begehrlichkeiten. Selbst zweckgebundene Daten sind für Strafverfolger benutzbar (AG Gummersbach zum Autobahnmautgesetz). Als Reaktion auf diese Entscheidung wurde die Zweckbindung der erhobenen Daten im Autobahnmautgesetz verstärkt.

- Private Sicherheitsbetreiber arbeiten Hand in Hand mit der Polizei (Sicherheitspartnerschaften). Die Polizei erhält Hinweise durch private Sicherheitsbetreiber. Damit vergrößern sich die Kontrollmöglichkeiten der Polizei. Außerdem verwässert dadurch die Trennung zwischen den durch Polizeigesetze gebundenen Beamten und privaten Sicherheitsfirmen.

- Das von Videoüberwachung betroffene Individuum hat im Alltag wenig Chancen, Betreiber und Speicherfristen zu ermitteln (und ob letztere tatsächlich eingehalten werden) – besonders durch die mangelhafte Kennzeichnung.

- Es gibt wesentliche Probleme in der praktischen Durchsetzbarkeit des Betroffenenrechtes auf Auskunft.

- Das Ausmaß der privat betriebenen Videoüberwachung ist schlecht kontrollierbar und wird in Zukunft nur schwer zu regulieren sein.

- Durch Kombination mit digitalen Systemen zur Bilderkennung besteht die Möglichkeit, überwachte Personen automatisiert zu identifizieren, sofern entsprechendes Referenzmaterial (z. B. aus Systemen zur digitalen Gesichtserkennung – vgl. Biometrie) genutzt wird.

- Durch die zunehmende Digitalisierung stellt die einfache Manipulierbarkeit von gespeicherten Videodaten eine potentielle Gefahr dar, da diese für eine automatisierte Erkennung verwendet werden können. Dieser Gefahr kann ggf. durch die Verwendung sicherheitsgeprüfter Videosysteme (Gütesiegel, Protection Profiles) begegnet werden.

Split Screen der Videoüberwachungsanlage im MVG Museum in München, 2007

Split Screen der Videoüberwachungsanlage im MVG Museum in München, 2007

Nutzen

Die kriminalpräventive Tauglichkeit von Videoüberwachung ist strittig. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Videoüberwachung Kriminalität verringert, während andere Studien wiederum keinen oder sogar einen gegenteiligen Effekt feststellen. Eine systematische Zusammenfassung und kritische Würdigung sämtlicher Evaluationsvorhaben in Deutschland, Österreich und Großbritannien findet sich u. a. in einer Publikation von Rothmann (2012).

Laut einer Studie stieg die Kriminalität in Berliner U-Bahn-Wagen nach der Einführung der 24-Stunden-Videoüberwachung 2007 zunächst an – dies ist wohl auf einen statistischen Effekt zurückzuführen: wegen der nun höheren Chance auf Aufklärung kamen mehr Delikte als vorher zur Anzeige; die Dunkelziffer sank.

Videoüberwachung ist bei suchtgetriebener Drogenkriminalität überwiegend unwirksam. In der Regel findet eine Verdrängung bzw. Verlagerung an einen nicht überwachten Ort statt.

Pressemeldungen

- In der Mönchengladbacher Altstadt, wo es häufiger zu Schlägereien kommt, sind sieben Kameras am Alten Markt installiert. Häufig kann die Polizei Fahndungserfolge melden. Januar 2012: Massenschlägerei zwischen Hells Angels und Bandidos an Alten Markt. Die Polizei sah auf den Bildern, dass sich Bandenmitglieder zusammenrotteten. Sie forderte zusätzliche Kräfte für einen Großeinsatz an. Bei der Massenschlägerei wurden vier Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Polizei fand auf den Videobildern entscheidende Hinweise auf Tatverdächtige.

Vandalismusgeschützte Videoüberwachungsanlage mit Infrarot-Scheinwerfer an einer deutschen Behörde

Vandalismusgeschützte Videoüberwachungsanlage mit Infrarot-Scheinwerfer an einer deutschen Behörde

- Nach dem Unglück bei der Loveparade 2010 wurde öffentlich bewusst, dass Videokameras den Überblick von Polizei und Rettungsdiensten bei Menschenansammlungen verbessern können. Beispielsweise will die Rheinbahn in Düsseldorf zu volle Bahnsteige und andere Gefahrenquellen ab August 2012 mittels Videoaufzeichnung – die man zwecks Analyse bzw. Beweissicherung mehrfach anschauen kann – erkennen.

- 6. Mai 2008, n-tv.de: „Milliardenschwere Investitionen in ein landesweites System von Überwachungskameras haben in Großbritannien die Kriminalität kaum eingedämmt. Das Netz mit mehr als vier Millionen Videokameras sei ein 'völliges Fiasko', erklärte … der Chef der Scotland-Yard-Abteilung für Video-Überwachung, Mike Neville.“

- 27. September 2004: Cuxhavener Nachrichten. „Die „kleinen Brüder“ schauen nie weg: Kamera-Überwachung in Cuxhaven, Videobeobachtung im öffentlichen Raum durch Private“: Auch ein professioneller Überwacher wie Claus Nöckel von der Detektei Nöckel beobachtet den Umgang mit Bildern von privaten Überwachungskameras im öffentlichen Raum mit Skepsis. „Es ist haarsträubend, wie leichtfertig mit Daten umgegangen wird“, sagt der Detektiv, der im Auftrag seiner Kunden beispielsweise die Kameras beim Stadion am Meer aufgestellt hat. So würden mancherorts Videokopien von den Bildern der Überwachungskameras gezogen und mit nach Hause genommen oder es gebe Voyeurismus. Zu häufig fehlten beispielsweise die Schilder, die nach dem Bundesdatenschutzgesetz auf eine Videoüberwachung hinweisen müssen und wer diese durchführt, so Nöckel.

- 28. Februar 2004, Neukölln-online: Steglitz-Zehlendorfs Bildungsstadtrat Erik Schrader (FDP) schließt für seinen Bezirk Kameras an Schulen aus: „Es gibt keine so massiven Vorfälle, die das rechtfertigen würden.“

- 13. Februar 2002, Berliner Morgenpost in Bezug auf Überwachung in Brandenburg: Für den Brandenburger Chef der Gewerkschaft der Polizei Andreas Schuster ist Videoüberwachung nicht geeignet, um gegen Straftaten effektiv vorzugehen. Schuster sieht Verlagerungseffekte.

- 13. Dezember 2001, brandenburgische GdP-Landeschef Andreas Schuster in der Berliner Zeitung: „Wir haben in Erkner den bestbewachten Fahrradständer des Landes“ Mit diesem und ähnlichen Sätzen kommentierte die Gewerkschaft der Polizei das Videoüberwachungsprojekt von Jörg Schönbohm (CDU, Innenminister). Die Kosten einer Anlage beliefen sich auf einmalig etwa 180.000 Mark und etwa 100.000 Mark pro Jahr.

- 30. Dezember 1998, Berliner SPD-Fraktionschef Klaus Böger und Chefin des Berliner Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) Heide Rudert lehnten Videoüberwachung auf jüdischen Friedhöfen zur Verhinderung von antisemitischen Grabschändungen ab.

Missbrauch

Hier folgen beispielhaft bekanntgewordene Fälle von Missbrauch beziehungsweise Zweckentfremdung.

- In Großbritannien, dem Land mit der größten Überwachungskameradichte der Welt, gibt es immer wieder Überwachungsfilme mit pikanten Szenen zu kaufen. Diese stammen aus privaten Häusern und Wohnungen, die durch Kameras einsehbar waren.

- An der HAK/HAS in Oberwart/Österreich filmte ein Lehrer mit Minikameras verdeckt das Damen-WC. Die beiden Kameras waren auf die Toilettenschüssel ausgerichtet und sollten zur Aufdeckung von Drogenmissbrauch dienen. Die erste Kamera war bereits im Mai 2004 von einer Putzfrau entdeckt worden und dann von einem Sprengstoffexperten als Mini-Kamera identifiziert. Erst im Juli 2004, nachdem der betreffende Lehrer eine zweite Kamera aufgehängt hatte, wurde etwas dagegen unternommen. Angeblich war die Schulleitung nicht informiert. (weitere Quellen: Neues Volksblatt (kein Datum); Niederösterreichische Nachrichten vom 30. Juli 2004; MUND Florian Steiniger)

- Eine Webcam in Meißen filmte Trinker in der Innenstadt.

- Angela Merkel wurde persönlich Opfer von Videoüberwachung: Im März 2006 stellte sich heraus, dass der Wachdienst des Pergamonmuseums mit einer ferngesteuerten Videokamera direkt in ihr Wohnzimmer blicken konnte.

Waldbranderkennung

Videoüberwachung, insbesondere mittels Wärmebildkameras, stellt ein sehr effektives Mittel dar, Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Hierzu werden in brandgefährdeten Gebieten derartige Kameras auf Türmen, die auch als Aussichtsturm oder Funkturm dienen können, montiert. Auch der Einsatz von bemannten oder unbemannten Luftfahrzeugen mit derartigen Kameras ist möglich.

Besondere Videoüberwachungskameras

Es gibt auch Videoüberwachungskameras, die der wissenschaftlichen Forschung dienen. Ein Beispiel hierfür findet sich am Hessdalen AMS.

Zitate

- Helmut Bäumler: „Die einzelne Videokamera mag für sich gesehen sinnvoll und nützlich sein. Aber viele aneinander gereihte sinnvolle und nützliche Videokameras können gleichwohl freiheitsgefährdend sein.“

- Alexander Lehmann: „Jeder Videobeweis ist ein Beweis dafür, dass Überwachungskameras keine Verbrechen verhindern.“

Siehe auch

- Datenschutz

- Überwachungskamera

- Volumenüberwachung

- Mobile Monitoring

- Digitaler Ringspeicher

- Biometrie

- Einbruchschutz

- INDECT

- Liste der deutschen Urteile zu Videoüberwachungen

- Polizeiliche Beratungsstelle

Literatur

- Axel Bédé: Notfall- und Krisenmanagement in Unternehmen. 1. Auflage. Steinbeis-Edition, 2009, ISBN 978-3-938062-86-9.

- Hans-Jörg Bücking (Hrsg.): Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Räume (= Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung. Band 93). Duncker & Humblot, Berlin 2007, ISBN 978-3-428-12627-9.

- Hans-Peter Büttner, Klaus Behling, Jörg Schulz: Planungshandbuch Videoüberwachungsanlagen. TeMedia Verlag, 2011, ISBN 978-3-941350-03-8.

- Christoph Schnabel: Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Räume nach § 8 Abs. 3 HmbPolDVG am Beispiel der Reeperbahn-Entscheidung des OVG Hamburg. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht. 2010, S. 1457 ff.

- Djoko Lukic: Die polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Plätze in Hamburg. Rechtswissenschaftliche Magisterarbeit. 2011

- Maximilian Schrems: Private Videoüberwachung. Jan-Sramek-Verlag, Wien 2011, ISBN 978-3-902638-43-4.

- Dirk Büllesfeld: Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze zur Kriminalitätsvorsorge. Stuttgart/ München/ Hannover/ Berlin/ Weimar/ Dresden 2002. (zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2002)

- Peter Collin: Die Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten. In: JuS. 2006, S. 494–497.

- Gilles Deleuze: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften

- Jan Ulrich Ellermann: Die Reeperbahn im Visier – zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der öffentlichen Videoüberwachung in Hamburgs Rotlichtviertel. In: Die Polizei. 9/2006, S. 271–277.

- Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Suhrkamp, 1976.

- Francisco Reto Klauser: Die Videoüberwachung öffentlicher Räume – Zur Ambivalenz eines Instruments sozialer Kontrolle. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-593-38177-X.

- Florian Glatzner: Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes: Spielräume und Grenzen eines Instruments der Kriminalitätsbekämpfung. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008, ISBN 978-3-8364-9702-2.

- Florian Glatzner: Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung – Spielräume und Grenzen. (PDF; 379 kB) Oktober 2006, abgerufen am 22. Dezember 2013 (Magisterarbeit, Münster).

- Leon Hempel, Jörg Metelmann, (Hrsg.): Bild – Raum – Kontrolle. Videoüberwachung als Zeichen gesellschaftlichen Wandels. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-29338-9.

- Leon Hempel, Eric Töpfer: www.urbaneye.net Forschungsprojekt zu Videoüberwachung in Europa (englisch), 2004

- Thomas Hoeren: Videoüberwachung und Recht, ALCATEL-Studie (PDF; 4,4 MB), 2010

- Frank Jendro: Eingriffsqualität und rechtliche Regelung polizeilicher Videoaufnahmen. Egelsbach, Köln/ New York 1992. (zugl.: Berlin, Univ., Diss., 1991)

- Dietmar Kammerer: Bilder der Überwachung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-12550-2.

- Robert König: Videoüberwachung: Fakten, Rechtslage und Ethik. Rechtswissenschaftliche Studie mit dem Schwerpunkt auf generalpräventiver Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Wien 2001. (zugl.: Wien, Univ., Diss., 2000)

- Markus Lang: Private Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Eine Untersuchung der Zulässigkeit des privaten Einsatzes von Videotechnik und der Notwendigkeit von § 6 b BDSG als spezielle rechtliche Regelung. (= Schriften zum Persönlichkeitsrecht. Band 3). Hamburg 2008. (zugl. Diss. Uni Hamburg 2007)

- Markus Lang: Die Evaluation der Videoüberwachung in Bielefeld. Zugleich eine Erwiderung zu Quambusch. In: Kriminalistik. 2005, S. 723–726.

- Markus Lang: Videoüberwachung im öffentlichen Raum auf der Grundlage von Bundesrecht. In: Die Polizei. 2006, S. 265–271.

- Markus Lang: Videoüberwachung und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In: BayVBl. 2006, S. 522–530.

- Markus Lang: Private Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Berlin 2009 (Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Dr. Markus Lang). In: JurPC. 2009, Web-Dok. 195/2009

- Markus Lang: Die polizeirechtlichen Grundlagen für den Einsatz von Videoüberwachungstechnik im öffentlichen Raum. Aufsatz. Berlin 2005. In: JurPC. 8/2005, Web-Dok. 93/2005

- Aldo Legnaro: Panoptismus. Fiktionen der Übersichtlichkeit. In: Ästhetik & Kommunikation. Vol. 31, 2000, Nr. 111, S. 73–78.

- Leipziger Kamera (Hrsg.): Kontrollverluste. Interventionen gegen Überwachung. 1. Auflage. Unrast Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-89771-491-5.

- Nino Leitner: Videoüberwachung in Großbritannien – Sinn und Unsinn von CCTV. Diplomarbeit. 2006. (PDF, 1,69 MB)

- Christian Post: Polizeiliche Videoüberwachung an Kriminalitätsbrennpunkten. Zugleich eine Untersuchung des § 15 a PolG NW, (= Studien zum Verwaltungsrecht. Band 8). Hamburg 2004. (zugl.: Münster, Univ., Diss., 2004)

- Michael Ronellenfitsch: Datenschutz und Mobilität – Grundrechte im Wechselspiel. In: Michael Rodi (Hrsg.): Fairer Preis für Mobilität. Straßenbenutzungsgebühren als Instrument zur Steuerung von Verkehrsströmen. 2007, ISBN 978-3-939804-15-4, S. 93–103.

- Robert Rothmann: Sicherheitsgefühl durch Videoüberwachung? Argumentative Paradoxien und empirische Widersprüche in der Verbreitung einer sicherheitspolitischen Maßnahme. In: Neue Kriminalpolitik. 3/2010, Nomos, S. 103–107.

- Robert Rothmann: Zur Evaluation der sicherheitstechnischen Eignung von Videoüberwachung – Regionale Defizite, internationale Standards, methodische Herausforderungen. In: Juridikum. Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft. Heft 4, 2012, S. 483–495.

- Ralf Röger: Die Videoüberwachung öffentlicher Räume zur Gefahrenabwehr und zur Wahrnehmung des Hausrechtes – Eine Analyse der polizeirechtlichen sowie der landes- und bundesdatenschutzrechtlichen Vorgaben am Beispiel Nordrhein-Westfalens. In: Martin Zilkens (Hrsg.): Datenschutz in der Kommune. Aktuelle Fragestellungen und Lösungsansätze. 2003, ISBN 3-88118-341-8, S. 103–127.

- Philipp Stierand: Videoüberwachte Stadt?, Diplomarbeit, Dortmund 2000

- Katja Veil: Raumkontrolle-Videokontrolle und Planung für den öffentlichen Raum. Diplomarbeit. Berlin 2001.

- Paul Virilio: Die Sehmaschine. Merve-Verlag.

- Hans-Peter Büttner: Planungshandbuch Videoüberwachungsanlagen. 1. Auflage. TeMedia, Bonn 2011, ISBN 978-3-941350-03-8.

- Michael Gwozdek: Lexikon der Videoüberwachungstechnik: Planung, Beratung, Installation. 4. Auflage. Hüthig Jehle Rehm, 2007, ISBN 978-3-609-68432-1.

- Adolf Wege: Video-Überwachungstechnik. CCTV-Handbuch für Planer, Berater und Anwender. 3. Auflage. Hüthig, 2000, ISBN 3-7785-2767-3.

- Sebastian Welzbacher: Planung eines Videoüberwachungssystems: Gängige Standards in Analog- und IP-Technologie. 1. Auflage. Diplomica, 2012, ISBN 978-3-8428-7781-8.

Weblinks

Initiativen gegen Videoüberwachung

- www.notbored.org Surveillance Camera Players

- www.digitalcourage.org Die Videoüberwachungsseiten des Digitalcourage e. V. in Bielefeld

- AG Videoüberwachung Arbeitsgruppe Videoüberwachung des AK Vorrat

- Surveillance under Surveillance - Weltkarte der Videoüberwachungsanlagen

Informationen zu Videoüberwachung

- Abschlussbericht Videoüberwachung in Europa (2004) Zusammenfassung des Forschungsprojekts zu Videoüberwachung in Europa (PDF)

- „Videoüberwachung öffentlicher Räume“ (2007) Videoüberwachung inkl. Google street view

- Deutschsprachige Artikel (Quelle: AK Videoüberwachung und Bürgerrechte) Deutschsprachige Literatur zum Thema Videoüberwachung (PDF, Stand 2002)

- Studienarbeit (2012 – Informatik und Gesellschaft) – Videoüberwachung im öffentlichen Raum (PDF; 1,4 MB)

- FAZ.net vom 6. Januar 2017: Analyse

Informationen zu Videoüberwachungsanlagen

- IT-Grundschutzkataloge, dort: Videoüberwachung

- Stoa-Bericht 1997 - unter Punkt 4.2 (englisch)

- Videoüberwachung in Europa Zusammenfassung des Abschlussberichts eines Forschungsprojekts des ZTG zur Videoüberwachung in Europa (2007; PDF-Datei; 198 kB)

- Videoüberwachung am Beispiel Londons: Zwischen Sicherheitswahn und Überwachungsparanoia

- Brandon C. Welsh, David P. Farrington: Effects of Closed Circuit Television Surveillance on Crime (PDF, 76S.), Campbell Systematic Reviews, 2. Dezember 2008, 17, The Campbell Collaboration

Ratgeber

Filme

- Every Step You Take Ein ca. einstündiger Dokumentarfilm über Videoüberwachung in Großbritannien (und teilweise Österreich), vom österreichischen Regisseur Nino Leitner (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Chaos Computer Club (M4V; 124 MB)

- ↑ Temporarily Neutralize Camera Sensors

- ↑ Was ist CCTV? Definition und Details. Abgerufen am 3. August 2021.

- ↑ Videoüberwachungssysteme (CCTV) im Einzelhandel 2014. (PDF) Whitepaper. In: axis.com. Abgerufen am 17. Oktober 2017 (Erstellt vom „EHI Retail Institute“ im Auftrag von Axis Communications).

- ↑ Dirk Fisser: Grüne fordern Videoüberwachung auf Schlachthöfen. In: noz.de. 7. November 2018, abgerufen am 7. November 2018.

- ↑ a b Bundesverwaltungsgericht (Deutschland): Urteil vom 27.03.2019 - BVerwG 6 C 2.18; ECLI:DE:BVerwG:2019:270319U6C2.18.0. Abgerufen im Juni 2023. In: bverwg.de

- ↑ Nicht-öffentliche Stellen und die Videoüberwachung. Abgerufen am 19. Oktober 2017.

- ↑ Gesichtserkennung: Big Brother im Bahnhof Berlin Südkreuz. In: Berliner Morgenpost. 27. Juli 2017, abgerufen am 23. August 2017.

- ↑ OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 13.03.2020 - 15 B 332/20. Abgerufen am 24. Januar 2022.

- ↑ Henrik Eibenstein: Anmerkung zu VG Köln, Beschl. v. 12.03.2020 - 20 L 453/20. (PDF) Abgerufen am 24. Januar 2022.

- ↑ Gesetze im Internet

- ↑ Website mit Informationen zur DSGVO online

- ↑ a b Maximilian Schrems: Private Videoüberwachung. Ein Leitfaden. Jan-Sramek-Verlag, Wien 2011, ISBN 978-3-902638-43-4.

- ↑ osmcamera.tk (Memento vom 25. Oktober 2014 im Internet Archive)

- ↑ Anzeige in: Rheinische Post. 5. Juni 2013.

- ↑ Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 97/2009: Zur Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung vom 20. August 2009. Abgerufen am 26. Juli 2011.

- ↑ Polizei beendet ständige Videoüberwachung auf Reeperbahn. In: spiegel.de, 15. Juli 2011. Zugriff: 25. November 2013.

- ↑ LVZ-Online.de: Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt Videoüberwachung der Reeperbahn. 25. Januar 2012. Zugriff: 25. November 2013.

- ↑ Leon Hempel: Verdrängen statt Vorbeugen. In: Telepolis. 15. Januar 2004.

- ↑ Karl-Otto Sattler: Aus Umkleidekabinen werden Überwachungskameras verbannt. In: Staatsanzeiger Baden-Württemberg. 15. Dezember 2003.

- ↑ Videoüberwachung in Heilbronn gestartet. In: Pressemitteilung. Innenministerium von Baden-Württemberg, 8. Juli 2002, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 27. Dezember 2007; abgerufen am 2. April 2012 (Sie sind an der Südseite des K3-Gebäudes, westlich des Haupteingangs von der Sülmerstraße und an einem Mast an der Westseite der Sülmerstraße angebracht).

- ↑ Stadt Mannheim: Videoüberwachung im öffentlichen Raum. (Memento vom 18. August 2013 im Webarchiv archive.today) 5. Juli 2006.

- ↑ Stadt Mannheim: Fachbereich Sicherheit und Ordnung: Videoüberwachung im öffentlichen Raum. (Memento vom 1. Juni 2009 im Internet Archive) 26. September 2008.

- ↑ Mannheim überwacht Schulen mit Videokameras. In: Stuttgarter Zeitung. 25. September 2008. (stuttgarter-zeitung.de (Memento vom 3. Oktober 2008 im Internet Archive))

- ↑ Innenministerium von Baden-Württemberg: Innenminister Dr. Thomas Schäuble und Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster starten Videoüberwachung in Stuttgart. In: Pressemitteilung. 28. Januar 2002. (Memento des Internet Archives vom 6. September 2002)

- ↑ Südkurier. 23. Juli 2004, 6. August 2004.

- ↑ Verwaltungsgericht Sigmaringen: Schützenfest in Biberach: Videoüberwachung von Verwaltungsgericht untersagt In: Pressemitteilung. 5. Juli 2004.

- ↑ Stellungnahme des baden-württembergischen Innenministeriums zur geplanten Videoüberwachung des Biberacher Schützenfestes 2008 (Memento vom 27. Dezember 2008 im Internet Archive) (PDF; 125 kB)

- ↑ Senat untersagt Videoüberwachung des Rathauses, Berliner Morgenpost vom 27. August 2004, Version vom 29. August 2004.

- ↑ Quelle: Westdeutsche Zeitung vom 3. September 2004 Installiert wurden die Kameras in der Sandradstraße 4, Hindenburgstraße 1–19, Waldhausener Straße 1, Turmstiege, Gasthausstraße und in der Waldhausener Straße zwischen Gasthausstraße und Aachener Straße.

- ↑ Angst vor Rocker-Krieg. In: Rheinische Post. 23. Januar 2012.

- ↑ Angst vor einem neuen Rockerkrieg. – Der „Friedenspakt“ zwischen „Hells Angels“ und „Bandidos“ scheint nicht mehr zu gelten. Seit einer Bandenschlägerei setzt die Polizei in Nordrhein-Westfalen verstärkt auf große Razzien im Milieu. faz.net vom 11. Februar 2012.

- ↑ Robert Nößler: Mehr als 700 Überwachungskameras in der Leipziger City. 27. Oktober 2011. Zugriff: 25. November 2013.

- ↑ Kamera Stadtplan

- ↑ der Polizeidirektion Leipzig vom 8. September 2009 (Memento vom 11. September 2009 im Internet Archive) Zugriff: 25. November 2013.

- ↑ Gewaltprävention an Bremer Schulden durch Videoüberwachung (Memento vom 11. September 2009 im Internet Archive) (in Archive.is) 2. April 2010.

- ↑ Friedrich fordert stärkere Videoüberwachung. In: Rheinische Post. 15. Dezember 2012.

- ↑ Friedrich ermahnt Bürger zu Wachsamkeit: Der Innenminister sieht Deutschland „im Fadenkreuz des dschihadistischen Terrorismus“. zeit.de

- ↑ Justizministerin lehnt mehr Videoüberwachung ab, zeit.de vom 16. Dezember 2012.

- ↑ Bahn-Chef will Videoüberwachung verschärfen, spiegel.de

- ↑ Biegali nago po Rynku. Dostali po 500 zł mandatu. In: onet.pl. 22. Februar 2013, abgerufen am 25. Februar 2013 (polnisch).

- ↑ Golasy biegały po wrocławskim rynku. In: dziennik.pl. 21. Dezember 2009, abgerufen am 25. Februar 2013 (polnisch).

- ↑ Akcja na wrocławskim rynku – pościg za golasami. In: tvn24.pl. 10. Juni 2010, abgerufen am 25. Februar 2013 (polnisch).

- ↑ Mike Szymanski: Spähangriff mit 17.000 Kameras. In: Sueddeutsche.de. 27. Februar 2013. Zugriff: 25. November 2013.

- ↑ FBI veröffentlicht Fahndungsbilder von zwei Verdächtigen, spiegel.de

- ↑ Marathon-Attentäter: Die Jagd ist zu Ende – Boston jubelt, spiegel.de

- ↑ 2015: Top 6 - Überwachung in Skigebieten. Initiative Nachrichtenaufklärung, abgerufen am 23. Oktober 2019 (deutsch).

- ↑ Kfz-Scanner : Fragwürdige Kennzeichenerfassung. Abgerufen am 27. August 2019 (deutsch).

- ↑ 1 BvR 142/15. Abgerufen am 27. August 2019.

- ↑ 1 BvR 2795/09. Abgerufen am 27. August 2019.

- ↑ Nick Mould, James L. Regens, Carl J. Jensen, David N. Edger: Video surveillance and counterterrorism: the application of suspicious activity recognition in visual surveillance systems to counterterrorism. In: Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. Band 9, Nr. 2, 30. August 2014, S. 151–175, doi:10.1080/18335330.2014.940819.

- ↑ In the Petabyte Age of Surveillance, Software Polices. Popular Mechanics, 10. Mai 2010, abgerufen am 4. Januar 2017.

- ↑ Mehr Videoüberwachung gegen Terroristen - WDR aktuell - Sendung - Video - Mediathek - WDR. WDR, 26. Oktober 2016, abgerufen am 4. Januar 2017.

- ↑ Calls increase for sweeping surveillance after Berlin attack. Deutsche Welle, abgerufen am 4. Januar 2017.

- ↑ Kabinett bringt Ausbau der Videoüberwachung auf den Weg

- ↑ Big Brother Awards, Preisträger 2005

- ↑ https://netzpolitik.org/2024/offener-brief-zu-ki-verordnung-bundesregierung-soll-biometrie-ueberwachung-zumindest-in-deutschland-verbieten/

- ↑ "Wer Fragen stellt, macht sich verdächtig", Pressebericht, Karin Krichmayr, derStandard.at, 19. Februar 2014

- ↑ Rothmann, Robert (2012): Zur Evaluation der sicherheitstechnischen Eignung von Videoüberwachung: Regionale Defizite, internationale Standards, methodische Herausforderungen. In: Juridikum. Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft. Heft 4/2012, S. 483–495 (PDF)

- ↑ Studie: Videoüberwachung in Berliner U-Bahn brachte keinen Sicherheitsgewinn, heise online

- ↑ a b Nach Gewalttat in Mönchengladbach: Bessere Videoüberwachung soll Bürger schützen; Mönchengladbach: Gladbacher Schläger auf der Flucht; Mönchengladbach: Beide Gladbacher Schläger sind frei

- ↑ Kameras schrecken nicht – Big Brother versagt vom 6. Mai 2008 bei n-tv.de

- ↑ „Die „kleinen Brüder“ schauen nie weg: Kamera-Überwachung in Cuxhaven, Videobeobachtung im öffentlichen Raum durch Private“. Cuxhavener Nachrichten. 27. September 2004.

- ↑ Jens Blankennagel, Martin Klesmann: Polizisten lehnen Videoüberwachung ab. In: Berliner Zeitung. 13. Dezember 2001, S. 29, abgerufen am 2. April 2012.

- ↑ Videoüberwachung von Friedhöfen abgelehnt. (Memento vom 9. September 2005 im Internet Archive) Pressezitat aus der Berliner Morgenpost. 30. Dezember 1998, S. 7. In: Prima.

- ↑ Florian Rötzer: Voyeurismus wegen Gesetzeslücke nicht strafbar in: telepolis vom 30. Juli 2004. Abgerufen am 26. Juli 2011.

- ↑ Ernst Corinth: Eine Internetseite, die die Welt nicht braucht in: telepolis vom 6. Juni 2002. Abgerufen am 26. Juli 2011.

- ↑ Sicherheitspanne: Wachleute filmten heimlich Merkels Wohnzimmer in: Der Spiegel vom 26. März 2006. Abgerufen am 26. Juli 2011.