Praun (Patrizier)

Heutzutage ist Praun (Patrizier) ein Thema, das in der Gesellschaft eine große Relevanz erlangt hat. Menschen suchen ständig nach Informationen über Praun (Patrizier), sei es aus Neugier, Bedarf oder persönlichem Interesse. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Globalisierung ist Praun (Patrizier) zu einem wiederkehrenden Gesprächsthema in verschiedenen Bereichen geworden, von der Politik bis zur Populärkultur. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Praun (Patrizier) ansprechen, mit dem Ziel, eine umfassende und aktuelle Perspektive auf dieses Thema zu bieten, das so große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat.

Die Praun sind eine Patrizierfamilie der Reichsstadt Nürnberg – erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1383. Sie wurden 1788 in das Patriziat kooptiert, konnten aber keinen Vertreter mehr in den „Inneren Rat“ entsenden.

Geschichte

Die Praun sollen ihrer eigenen, erst im 16. Jahrhundert schriftlich fixierten Überlieferung zufolge, aus dem ritterlichen Geschlecht der „Prunen von Schenwerd“ stammen, die im 13. Jahrhundert im Rat der Stadt Zürich saßen, jedoch ein anderes Wappen führten.[1] Die Herkunft des 1383 erstmals in Nürnberg nachweisbaren Vertreters des Geschlechts, Fritz Praun, ist jedoch unbekannt und eine entsprechende Abstammung unbelegt.

Der Aufstieg der Praun zu einer bedeuteten Fernhändlerfamilie begann unter dem Großkaufmann Hans I. Praun[3] (1432–1492). Sie handelten mit Gewürzen und Zitrusfrüchten. Des Weiteren umfasste ihre Handelspalette Edelmetalle und Metallwaren, Stoffe und Textilien, Glaswaren und Bücher. Anfangs war ihr bevorzugter Aktionsraum Oberdeutschland und Oberitalien. Durch den Handel mit Seidenstoffen wurde im 16. Jahrhundert Bologna zum Mittelpunkt ihres Geschäfts. Auf dem Weg dorthin geriet Stephan I. Praun 1511 auf dem Gardasee in Seenot und anschließend in die Hände venezianischer Söldner; für seine Rettung stiftete er ein Votivbild von Paul Lautensack.

Ihren wirtschaftlichen Erfolg demonstrierten sie durch den Erwerb des Hauses am Weinmarkt im Jahr 1518 und des Herrensitzes in Almoshof durch Nicklas Praun 1537; dort hatten auch die Holzschuher, Imhoff und Stromer ihre Landsitze. Stephan II. Praun (1513–1578) brachte per Testament das Nürnberger Stammhaus zusammen mit dem übrigen umfangreichen Landbesitz der Familie in eine, „Vorschickung“ genannte, Familienstiftung ein. Der Kaufmann Paulus II. Praun (1548–1616) hatte von seinem Vater Stephan II. eine Kunstkammer geerbt, deren Kunstwerke er durch eigene Ankäufe aus Bologna zu einer umfangreichen Sammlung von 250 deutschen und italienischen Gemälden des 16. Jahrhunderts erweiterte, dazu 600 Zeichnungen und 6.000 Kupferstiche, darunter das gesamte druckgraphische Werk Albrecht Dürers. Testamentarisch bestimmte er, dass diese Sammlung, das Praunsche Kabinett, als Vorschickung samt seinen Kapitalien und Einkünften erhalten bleiben und erweitert werden sollte. Nach seinem Tod wurde die Sammlung in das Praunsche Stiftungshaus nach Nürnberg überführt und dort bis 1801 ausgestellt.[4]

Aufgrund der bereits im späten 16. Jahrhundert beginnenden Probleme der evangelischen Nürnberger mit der Inquisition im Kirchenstaat stellten die Praun 1626, in der aufgeheizten Atmosphäre des Dreißigjährigen Krieges, ihre Handelsniederlassung in Bologna ein. Sie traten nun verstärkt im Verwaltungsdienst, Kriegsdienst und im diplomatischen Dienst hervor.

Bereits 1474 waren die Praun erstmals im Genanntenkollegium des Größeren Rates vertreten. Damit gehörten sie zum zweiten Stand der Reichsstadt, den Großkaufleuten und bedeutenden Juristenfamilien, die später auch als „Ehrbarkeit“ bezeichnet wurden. Diese standen dem ersten Stand, dem Nürnberger Patriziat, an Reichtum und Wirtschaftskraft oft kaum nach. Erst 1730 erkannte der Rat den Praun die „Gerichtsfähigkeit“ zu (die Zulassung zum Vorsitz eines unter der Autorität des Rates stehenden Gerichtshofs). 1788, kurz vor dem Ende der reichsstädtischen Zeit, nahm der Rat sie noch in das Patriziat auf und damit in den Kreis derjenigen Familien, aus denen der regierende „Innere Rat“ besetzt wurde, was jedoch bis zu dessen Auflösung 1808 in Hinsicht auf die Praun nicht mehr geschah (Über die im Tanzstatut von 1521 gelisteten alten Patrizierfamilien hinaus wurden im 18. Jahrhundert nochmals 9 Familien aus dem Zweiten Stand in den Ersten kooptiert: 1729 die Gugel, Oelhafen, Peßler, Scheurl, Thill und Waldstromer und 1788 die Peller, Praun und Woelckern).

Nach dem Übergang an Bayern wurden 1813 von den 25 noch existierenden Patriziergeschlechtern die „Tanzstatutsfamilien“ in die Freiherrenklasse immatrikuliert und die im Verlauf des 18. Jahrhunderts kooptierten, darunter die Praun, in die Klasse der einfachen Adeligen aufgenommen. 1801, als das Institut der Vorschickung keine bindende Kraft mehr hatte, verkaufte die Familie aus wirtschaftlicher Not die Sammlung des Praunschen Kabinetts an einen Kunsthändler. Die ältere Nürnberger Linie (auf Almoshof) ist 1867 erloschen.

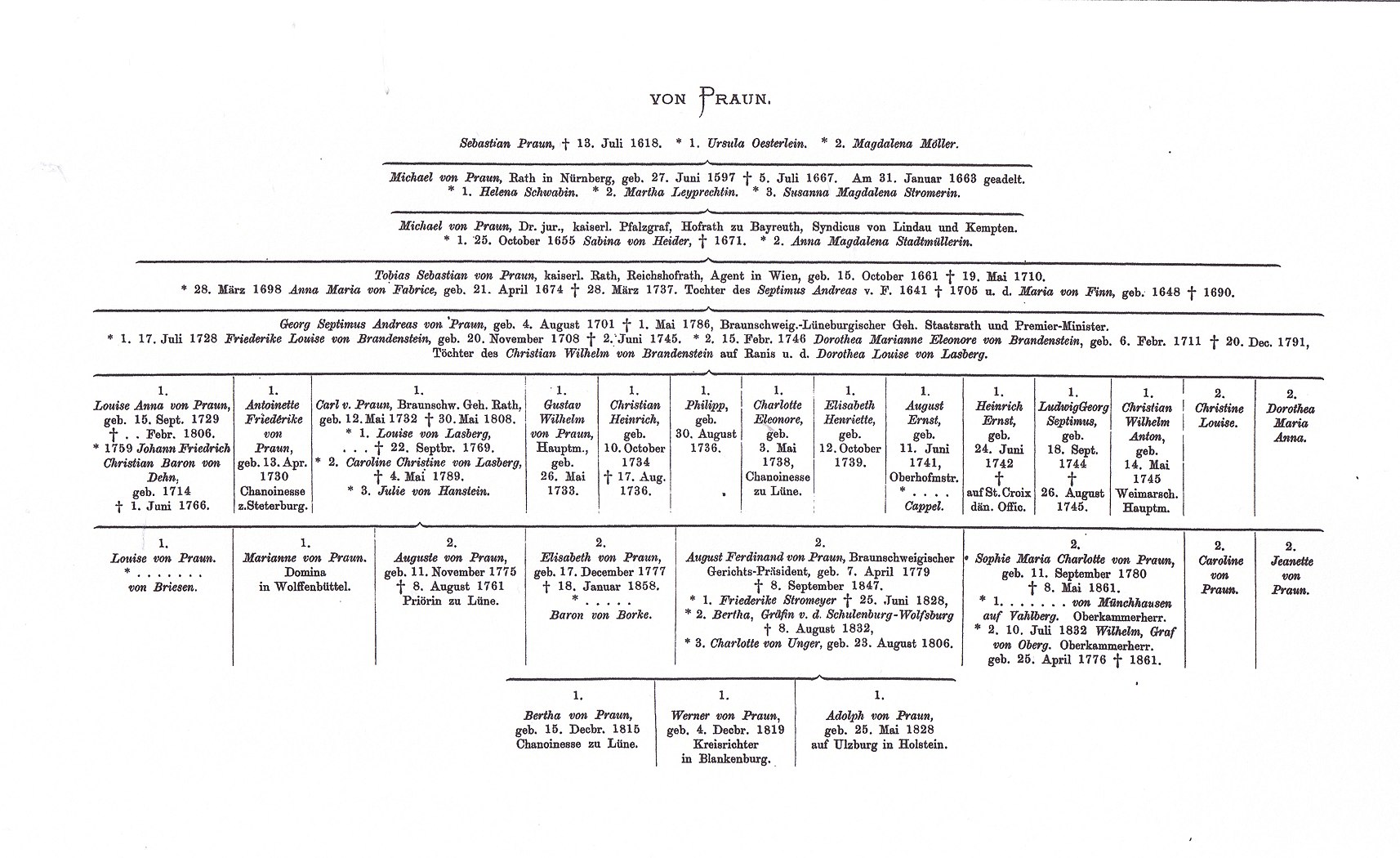

Eine jüngere Linie (siehe Stammtafel unten) führt sich auf Sebastian Praun († 1618) zurück, dessen Sohn Michael d. Ä. (1597–1667), Großrat in Nürnberg, 1663 geadelt wurde. Dessen Sohn Michael d. J. (1555–1671) war als Jurist Hofrat in Bayreuth sowie Syndikus in Lindau und Kempten. Dessen Sohn Tobias Sebastian (1661–1710) war kaiserlicher Hofrat in Wien und verheiratet mit Anna Maria von Fabrice; deren Sohn Georg Septimus (1701–1786) trat als Staatsrat und Premierminister in braunschweig-lüneburgische Dienste, wo die Familie in den nächsten Generationen verblieb und mit Adolph (* 1828) auch auf Ulzburg bei Hamburg ansässig wurde. Die jüngere Linie besteht bis heute.

Ehemalige Besitzungen (Auszug)

Der Nürnberger Stadtsitz der Praun war ab 1518 das spätere Praunsche Stiftungshaus Weinmarkt 6/ Füll 7. Weitere Besitzungen waren:

- 1537–1867 der Herrensitz und Grundbesitz in Almoshof (Irrhainstraße 19–25)[5] Nach dem Aussterben der älteren Linie 1867 verkauft und um 1870 abgebrochen und überbaut.

- ab 1617 das Haus Hauptmarkt 27 in Nürnberg (von Sigmund Praun erworben, heute IHK Nürnberg)[6]

- um 1621–1682/96 Anteile am Herrensitz Weiherhaus bei Pillenreuth (durch Magdalena Praun geb. Gammersfelder als Gläubigerin des Georg Pfinzing)[7]

- 1798–1804 der Herrensitz Laufamholz (Moritzbergstraße 50–52)

- ????–???? Grundbesitz in Kleinreuth hinter der Veste (2 Viertelhöfe)

Bekannte Familienmitglieder

- Hans I. Praun (1432–1492), Großkaufmann, Verfasser des erhaltenen Rechnungsbuchs[8]

- Stephan I. Praun, Stifter des Votivbilds von Paul Lautensack (1511)

- Stephan II. Praun (1513–1578), 1541 Genannter des Größeren Rats, 1570 Marktvorsteher; Gemäldeporträts von ihm und seiner Frau Ursula Ayrer (1525–1592), von Nicolas Neufchâtel (1568), hängen als Leihgaben der Friedrich von Praun'schen Familienstiftung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg[9]

- Stephan III. Praun (1544–1591), Gesandtschaftssekretär für Kaiser Maximilian II. am Hof des Sultans in Konstantinopel sowie an den Königshöfen in England, Spanien und Portugal, Santiagopilger

- Paulus II. Praun (1548–1616), Sohn Stephans II., Handelsherr in Bologna, Schöpfer des Praunschen Kunstkabinetts[10]

- Paul von Praun (1859–1937), Mitarbeiter in der Geheimkanzlei des Prinzregenten Luitpold (ab 1896) und Regierungspräsident von Schwaben (ab 1906)

- Friedrich von Praun (1888–1944), Direktor der Ansbacher Evangelischen Landeskirchenstelle, starb als NS-Gegner in Haft[11]

-

Stephan III. Praun (1544–1591), Diplomat (als Santiagopilger)

-

Pilgermantel des Stephan III. Praun für den Jakobsweg

-

Untermantel des Pilgerkostüms

-

Pilgerhut des Stephan III. Praun

-

Michael Praun d. Ä. (1597–1667), Rat der Reichsstadt Nürnberg

Wappen

In Silber ein abgehauener brauner Stamm mit drei braunen Ästen, daran drei rote Laubblätter.

Das zeitweilig geführte gevierte Wappen (Felder 1 und 4 Stammwappen, 2 und 3 das der Zürcher „Prunen von Schenwerd“) wird von der Familie seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr geführt, da sich ein Zusammenhang nicht belegen lässt. (In Silber ein roter Stern, auf dem Helm der Stern mit goldenen Kugeln besteckt.)

-

Wappen bei Siebmacher (1856)

-

Geviertes Wappen (mit dem der „Prunen von Schenwerd“)

-

Wappen vom Praun'schen Sitz in Almoshof

-

Praun'sche Stammtafel der jüngeren Linie

Literatur

- Moritz Maria von Weittenhiller: Genealogisches Taschenbuch der Ritter- u. Adels-Geschlechter 1878. Jg. 3, Buschak & Irrgang, Brünn, Wien 1877, S. 550 f. Digitalisat

- Peter Zahn, Albert Bartelmeß, Karl Maximilian v. Praun: Die Praun. Zur Geschichte einer Nürnberger Patrizierfamilie, (Ausstellung der Stadtbibliothek Nürnberg, Heft 79), Nürnberg 1972. DNB

- Christoph von Imhoff (Hrsg.): Berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten. Hofmann, Nürnberg 1984, ISBN 3-87191-088-0 (2., ergänzte und erweiterte Auflage, ebenda 1989; Neuauflage: Edelmann GmbH Buchhandlung, Oktober 2000).

- Michael Diefenbacher: Praun von, Patrizierfamilie. In: Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8 (online).

- Michael Diefenbacher: Praun, von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 677 f. (Digitalisat).

Einzelnachweise

- ↑ Siehe dazu auch: Diskussion. Otto Titan von Hefner beschreibt in Siebmachers Wappenbuch von 1856 die Abstammung der Familie von den uradeligen schweizerischen „Prunen von Schenwerd“, die allerdings ein anderes Wappen führten. Dazu gibt er auch die Ansicht von zwei Wappen. Da sich der beschriebene Zusammenhang nicht belegen lässt, führt die Familie das gevierte Wappen seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr. Demgegenüber stammt die 1729 in das Nürnberger Patriziat kooptierte Familie Oelhafen mit größerer Wahrscheinlichkeit aus Zürich.

- ↑ Die Inschrift auf Stephan Prauns Votivbild von Paul Lautensack (1511) lautet: "Ittem Es ist ein Erbar man, Der in grossen nötten, auf dem wasser am gartse genandt gewesen, Sich vmb leib vndt / gutt, tzu Komen genzlich vorwegen, vnd als er von dem wasser an daß land komen, ist er von den Stradiotten der venediger / Soldenern, als die veinde die allenthalben gestraift hatten, sie ansichtig worden, noch in grosern ängsten gewesen, hat / er sich in Solchen grossen seinen notten, zu der mutter gotteß, zu den zwelf brüdern alhie zu nürnbreg, vo / heischen, vnd sie demittiglich angeruffen ist im gnediglich geholfen worden. 1.5.11." (Quelle: Objektkatalog, Germanisches Nationalmuseum) Bestimmt war das Votivbild wohl für die Kapelle entweder des Mendelschen oder des Landauerschen Zwölfbrüderhauses.

- ↑ Horst Pohl: Das Rechnungsbuch des Nürnberger Großkaufmanns Hans Praun von 1471 bis 1478. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Band 55, 1967, S. 77–136.

- ↑ Rainer Schoch: Das Praunsche Kabinett. Eine Kunstsammlung als »Vorschickung«. In: Anette Scherer (Red.): Mäzene, Schenker, Stifter. Das Germanische Nationalmuseum und seine Sammlungen. Nürnberg 2002 (= Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum, Bd. 5), S. 47–52

- ↑ Herrensitze.com, Almoshof II (Giersch/Schlunk/von Haller), mit Abbildung von 1607

- ↑ IHK Nürnberg, Hauptmarkt 27 ( des vom 26. Februar 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Geschichte)

- ↑ Herrensitze.com, Weiherhaus bei Pillenreuth (Giersch/Schlunk/von Haller)

- ↑ Vgl. Horst Pohl: Das Rechnungsbuch des Nürnberger Großkaufmanns Hans Praun von 1471 bis 1478. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Band 55, 1967/1968, S. 77–136.

- ↑ Stephan II. Praun (1513-1578) und Ursula Praun geb. Ayrer (1525-1592), im Objektkatalog des GMN

- ↑ Katrin Achilles-Syndram (Bearb.): Die Kunstsammlung des Paulus Praun. Die Inventare von 1616 und 1719 (= Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg. Bd. 25). Stadtrat, Nürnberg 1994, ISBN 3-925002-25-1.

- ↑ Nazi-Gegner Friedrich von Praun starb vor 75 Jahren in Nürnberg, in: Sonntagsblatt, 17. April 2019. Nach ihm wurde die Friedrich-von-Praun-Stiftung Kastanienhof Ansbach, eine Einrichtung des Vereins Evangelischer Kinderheime e.V., benannt.

Siehe auch

- Liste deutscher Adelsgeschlechter N–Z

- Patriziat (Nürnberg)

- Geschichte der Stadt Nürnberg

- Burgen, Schlösser und Herrensitze im Stadtgebiet Nürnberg