Venezianische Epigramme

In der heutigen Welt ist Venezianische Epigramme ein Thema, das in der Gesellschaft großes Interesse und große Debatten ausgelöst hat. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Globalisierung ist Venezianische Epigramme zu einem Schlüsselelement geworden, das verschiedene Bereiche des täglichen Lebens durchdringt. Von der Politik bis zur Populärkultur hat Venezianische Epigramme einen unauslöschlichen Eindruck in der modernen Welt hinterlassen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Venezianische Epigramme untersuchen und wie es das Leben von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Von seinem Einfluss auf die Wirtschaft bis hin zu seinen Auswirkungen auf die Umwelt ist Venezianische Epigramme ein Thema, das eine eingehende Analyse und Diskussion verdient.

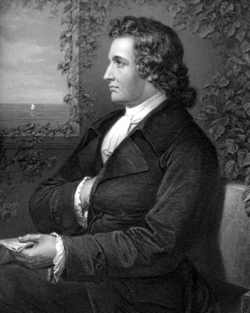

Bei den Venezianischen Epigrammen handelt es sich um Sinngedichte von Johann Wolfgang von Goethe, die er im Frühjahr 1790 zumeist in Venedig nach dem Vorbild des Martial verfasste. Er kommentiert darin europäische Zustände und Zeitgeschichte. Den Großteil dieser Bonmots und Spottgedichte veröffentlichte er anonym und in abgeschwächter Form in Friedrich Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1796.

Die Epigramme behandeln sowohl den konkreten Ort Venedig als auch „einen davon abgehobenen übertragenen Raum“.[1]

Venedig

Für Goethe war die Reise nach Venedig, ihm auferlegt, um Anna Amalia auf ihrer Heimreise aus Italien zu begleiten, eine unerwünschte Unterbrechung seines Lebens in Weimar. In einem Brief vom 3. April 1790, also kurz nach der Ankunft am 31. März, schrieb er an Karl August: „Übrigens muß ich im Vertrauen gestehen, daß meiner Liebe für Italien durch diese Reise ein tödlicher Stoß versetzt wird. Die erste Blüte der Neigung und Neugierde ist abgefallen Dazu kommt meine Neigung zu dem zurückgelaßnen Erotio und zu dem kleinen Geschöpf in den Windeln.[2]“ – Der überwiegend unfreundliche Ton der Epigramme wird von Goethe in einem Brief, den er am 10. Juni 1796 aus Weimar an Schiller schreibt, mit „Haß“[A 1] motiviert. Goethe weilte ein Jahr zuvor wider Willen in dem italienischen „Stein- und Wasserneste“.

Martial

Mit den Epigrammen folgte Goethe antiken Vorbildern und wies ausdrücklich darauf hin. Der Edition im Musenalmanach stellte er ein lateinisches Martialzitat voraus: „Nach Mensch schmeckt unser Papier.“[3] Themen sind also nicht Mythologisches und Phantastisches, sondern das Leben mit Fehlern behafteter Menschen: „Warum treibt sich das Volk so und schreit? Es will sich ernähren, / Kinder zeugen, und die nähren, so gut es vermag. / Merke dir, Reisender, das, und thue zu Hause desgleichen! / Weiter bringt es kein Mensch, stell' er sich, wie er auch will.“[4]. Ein zweites Motto, von Horaz und der gleichen Edition auf Lateinisch beigegeben, bezieht sich auf die z. T. unfertige und flüchtige Ausarbeitung manches der Epigramme: „Sobald ich Muse habe, bringe ich etwas spielerisch leicht zu Papier. Dies ist von meinen harmlosen Fehlern einer.“[5] In einem Werkverzeichnis aus dem Jahr 1823 für den abgedankten König von Holland Louis Bonaparte nannte Goethe die Epigramme Epigrammes Vénitiens d’après le sens de Martial (Venezianische Epigramme nach Art des Martial).[6]

Goethe schöpfte aus Martials streckenweise anstößigen Zeilen auch dank Andreas Naugerius’ Überlieferung.[7] Sein Grundsatz beim Studium Martials war, dass er den Menschen an seinen Fehlern erkenne.[8]

Rezeption

- Richard Friedenthal konstatierte, dass Goethes Italiensehnsucht anno 1790 verflogen sei. Goethe fühle sich „heidnisch frei“[9], bringe seine „leichtesten und losesten Erlebnisse“[10] ein und spreche sich gegen die französischen Vorkommnisse[11] aus. Notdürftig verhüllt werde das Christentum verspottet.[12]

- Gero von Wilpert stuft die Venetianischen Epigramme als inhomogenes Nebenwerk ein, das nicht nur günstig und wohlwollend aufgenommen wurde.

- Karl Otto Conrady geht auf Goethes Beobachtung der venezianischen Gauklerin Bettine (Epigramme 36 bis 47) und auf Goethes Lobdichtung ein.

Literatur

- Quelle

- Johann Wolfgang von Goethe: Poetische Werke, Band 1. Phaidon Verlag, Essen 1999, ISBN 3-89350-448-6, S. 181–198.

- Sekundärliteratur

Geordnet nach dem Erscheinungsjahr

- Ernst Maaß: Die ‚Venetianischen Epigramme‘ In: Goethe-Jahrbuch 1926, S. 68–92 (Digitalisat im Internet Archive).

- Richard Friedenthal: Goethe – sein Leben und seine Zeit. R. Piper Verlag, München 1963, S. 348–350.

- Nicholas Boyle: Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. Band 1: 1749–1790. München 1995, ISBN 3-406-39801-4, S. 760–766.

- Hans Jürgen Scheuer: Manier und Urphänomen. Lektüren zur Relation von Erkenntnis und Darstellung in Goethes Poetologie der ‚geprägten Form‘. Über Italien, Römische Elegien, Venezianische Epigramme. Königshausen & Neumann, Würzburg 1996 (Diss. Universität Münster 1995), ISBN 3-8260-1191-0.

- Gero von Wilpert: Goethe-Lexikon (= Kröners Taschenausgabe. Band 407). Kröner, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-40701-9, S. 1108–1109.

- Karl Otto Conrady: Goethe – Leben und Werk. Düsseldorf/ Zürich 1999, ISBN 3-538-06638-8, S. 523–525, 542–546.

- Günter Häntzschel: „Überschriften“ und „Kapitel“. Die „Welt“ der Venetianischen Epigramme Goethes In: Goethezeitportal. 25 Seiten .pdf-Datei vom 15. Dezember 2003 (aufgerufen am 25. März 2015)

- Gerhard Härle: Lyrik - Liebe - Leidenschaft: Streifzug durch die Liebeslyrik von Sappho bis Sarah Kirsch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-20850-2, S. 124 (275 S., eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Stephan Oswald: Früchte einer großen Stadt – Goethes „Venezianische Epigramme“ (= Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800. Ästhetische Forschungen 33). Winter, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-8253-6306-2.

Weblinks

- Epigramme. Venedig 1790 bei Zeno.org

- Venezianische Epigramme im Project Gutenberg

- Volltext im Internet Archive

- Eintrag im WorldCat

- Eintrag bei HathiTrust[13]

Anmerkungen

- ↑ Häntzschel (S. 14 oben) führt Gründe für Goethes Hass auf.

Einzelnachweise

- ↑ Häntzschel, S. 8, 4. Z.v.o.

- ↑ Erotium ist eine Dirne in Plautus’ Komödie Menaechmi, hier Christiane Vulpius; das kleine Geschöpf ist der am 25. Dezember 1789 geborene Sohn August Walther.

- ↑ Martial, Epigramme 10.4.10: „hominem pagina nostra sapit.“

- ↑ Goethe, Venezianische Epigramme 12.

- ↑ Horaz, Satiren 1.4.138-140: „ubi quid datur oti, Illudo chartis. Hoc est mediocribus illis Ex vitiis unum.“

- ↑ Goethe, Poetische Werke. Berliner Ausgabe Band 1, S. 845. Aufbau -Verlag 1972

- ↑ Maaß, S. 72, 10. Z.v.u. sowie 3. Z.v.u.

- ↑ Maaß, S. 72, 8. Z.v.o.

- ↑ Friedenthal, S. 349, 10. Z.v.o.

- ↑ Friedenthal, S. 349, 11. Z.v.o.

- ↑ Friedenthal, S. 349, 19. Z.v.o.

- ↑ Friedenthal, S. 613, 18. Z.v.u.

- ↑ engl. HathiTrust