Goldene Zwanziger

In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Goldene Zwanziger ein und erforschen seine Bedeutung, seine Auswirkungen auf die Gesellschaft und seine heutige Relevanz. Goldene Zwanziger ist ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Menschen jeden Alters und aus unterschiedlichen Bereichen, von der Politik bis zur Popkultur, erregt hat. Im Laufe der Jahre hat sich Goldene Zwanziger als Thema von großem Interesse sowohl für Experten auf diesem Gebiet als auch für die breite Öffentlichkeit erwiesen und zu Debatten und Überlegungen geführt, die unsere Denk- und Handlungsweise beeinflusst haben. In diesem Artikel analysieren wir den Wert von Goldene Zwanziger und wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, und gehen dabei auf seine Auswirkungen auf die Gesellschaft und seine Relevanz in der modernen Welt ein.

Plakatkunst von Jupp Wiertz für den Kosmetikhersteller F. Wolff & Sohn, 1926/27

Der Ausdruck Goldene Zwanziger bzw. Goldene Zwanziger Jahre bezeichnet auf Deutschland bezogen etwa den Zeitabschnitt zwischen 1924 und 1929, eine Phase relativer politischer und wirtschaftlicher Stabilisierung der Weimarer Republik und eine Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und Wissenschaft. Die „Goldenen Zwanziger“ endeten, als die Weltwirtschaftskrise auch Deutschland in Mitleidenschaft zog.

Auch in anderen Sprachen gibt es Begriffe für diese Zeit, z. B. Roaring Twenties (englisch), Anni ruggenti (italienisch), années folles (etwa: verrückte Jahre; französisch).

Von einer nur relativen Stabilisierung der Weimarer Republik in den Goldenen Zwanzigern ist zu sprechen, weil sie weder politisch noch wirtschaftlich auf einem stabilen Fundament beruhten. Die fortlaufenden Reparationszahlungen an die Gläubigermächte konnten aus der eigenen Wirtschaftsleistung nicht aufgebracht werden und bedurften ebenso der Devisenbeschaffung durch Auslandskredite wie der Umgang mit dem Ungleichgewicht im Außenhandel. Die folglich nicht nur für den wirtschaftlichem Aufschwung dienenden Kredite mit meist kurzer Laufzeit mussten also zunehmend auch für Zins- und Tilgungszahlungen an Gläubiger im Ausland verwendet werden. Als diese Geldmittel abgezogen wurden, kam es im Juli 1931 schließlich zur Deutschen Bankenkrise und in der Folge zu rasch steigenden Arbeitslosenzahlen sowie zur Aushöhlung des Kulturbetriebs im Zeichen eines erstarkenden Rechtsautoritarismus und Nationalsozialismus.

Politische Rahmenbedingungen

Turbulente erste Republikjahre

Die Frühphase der Weimarer Republik nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ging mit gravierenden politischen und sozialen Problemen einher, darunter die Lasten des Versailler Vertrags wie Reparationen und Gebietsverluste, aber auch Hunger, Arbeitslosigkeit und starke gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht nur verkrüppelter Heimkehrer aus dem Feld. Die schwierigen Startbedingungen und eine geringe Neigung zur Kompromissbildung unter den Parteien der jungen Weimarer Demokratie führten zu häufigen Regierungswechseln; Attentate auf führende Politiker wie Matthias Erzberger und Walther Rathenau, hervorgerufen durch Dolchstoßlegende und Hasspredigten, vergifteten das politische Klima. Putschversuche wie der Kapp-Putsch 1920 und der Hitler-Ludendorff-Putsch sowie Niederschlagungen von Massenstreiks (1920: Ruhraufstand im, 1921: Märzkämpfe in Mitteldeutschland) bedrohten das demokratische System und sorgten für verbitterung. Die seit 1914 zunehmende Inflation kulminierte 1923 in einer Hyperinflation, mit der alle Ersparnisse wertlos wurden.

Goldene Zwanziger Jahre

Mit der Einführung der Rentenmark konnte die Inflation gestoppt werden, auch weil mit dem Dawes-Plan die Zahlungsverpflichtugen Deutschlands neu geregelt wurden. So erholte sich die deutschen Wirtschaft nach dem Chaosjahr 1923 relativ schnell, auch weil die deutschen Industrieanlagen während des Weltkriegs nicht zerstört worden waren – anders etwa als die französischen oder belgischen –, sondern durch die anhaltenden Rüstungsaufträge seinerzeit sogar noch erweitert und teils modernisert worden waren. Wegen der sehr hohen Zinssätze für Kapitalgeber, welche die von der unter Aufsicht der Westmächte stehenden Reichsbank festgelegte, wurde Deutschland in der Folge zum bevorzugten Platz insbesondere für amerikanische Anleger, deren Zinserträge hier oft doppelt so hoch ausfielen wie in den USA.[1] Dies ermöglichte eine Phase wirtschaftlicher Aufwärtsentwicklung und politischer Beruhigung. Einer durchgreifenden Erhöhung der Wirtschaftsleistung standen aber auch in den mittleren Jahren der Weimarer Republik der zu hohe Außenkreditanteil, eine zu geringe Investitionsquote, die anhaltende Belastung durch die Reparationsfrage, die mit Schwankungen bleibende hohe Arbeitslosigkeit und die Dauerkrise der Landwirtschaft.[2]

Größter Ausgabenposten in den Staatshaushalten der Weimarer Goldenen Zwanziger waren die Sozialleistungen, die sich aus der erstmals verfassungsrechtlich verankerten Sozialpolitik ergaben. Zu den diesbezüglich vereinbarten Grundpfeilern gehörten anerkannte Gewerkschaften, Betriebsräte und Tarifverträge sowie die Kriegsopferversorgung, wenn auch auf bescheidenem Niveau. Das aus dem Kaiserreich übernommene Sozialversicherungssystem wurde hinsichtlich der Anzahl der Versicherten und der Leistungen ausgedehnt und um eine Arbeitslosenversicherung erweitert. Vor allem im Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und im Wohnungsbau zeigte sich die öffentliche Wohlfahrtspolitik. Von den mehr als zwei Millionen in den Weimarer Jahren errichteten Wohnungsneubauten wurden mehr als 80 Prozent mit staatlichen Hilfen gebaut, die Wohnqualität verbessert, die Mieten stabilisiert, teils sogar gesenkt. In der Summe verzehnfachten sich die Ausgaben für die soziale Sicherung gegenüber der Vorkriegszeit.[3]

Mit der Währungsstabilisierung, der Neuregelung der Reparationszahlungen im Dawes-Plan und dem Ende der Ruhrbesetzung ging eine Phase auch der außenpolitischen Konsolidierung der Weimarer Republik einher. Zu einer deutlichen Minderung der Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich führten die Verträge von Locarno 1925; auch der Beitritt Deutschlands zum Völkerbund 1926 stabilisierte die Republik außenpolitisch.

Entwicklungsabbruch

Beendet wurden die „Goldenen Zwanziger“ von der Weltwirtschaftskrise 1929, ausgehend vom Börsenkrach am Schwarzen Donnerstag der Wallstreet in New York. Die daraus resultierenden sozialen Spannungen und parteipolitischen Verhärtungen bewirkten im Zuge zunehmender Massenarbeitslosigkeit und Verarmung eine Überlastung des Weimarer demokratischen Systems. Die fortschreitende gesellschaftliche Spaltung und politische Radikalisierung begünstigten den Aufstieg der Nationalsozialisten.

Gesellschaftliche Umwälzungen

Aspekte der Frauenemanzipation

Die bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aktive Frauenbewegung gelangte in den Weimarer Jahren durch eine zunehmende Berufstätigkeit von Frauen und ein sich wandelndes Frauenbild auf ein neues Niveau. Die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland im Jahr 1919 führte zu einer Teilhabe der Frauen am politischen Geschehen.

Der bereits während des Weltkriegs gestiegene Frauenanteil an den Erwerbstätigen nahm besonders bei serieller Produktion und Fließbandarbeit weiter zu, sodass ungefähr jede dritte Frau nun arbeiten ging, zunehmend auch im Dienstleistungssektor. Der Verdienst betrug etwa die Hälfte dessen, was die in gleicher Position beschäftigten Männer bekamen. Nach der Heirat gaben Frauen die Erwerbstätigkeit weiterhin üblicherweise auf. Unter den Arbeiterinnen waren nur 20 Prozent verheiratet. Für den neuen, modernen Typ der Frau standen die weiblichen Angestellten – Verkäuferinnen, Bürogehilfinnen, Stenotypistinnen – in knielang herunterfallenden Kleidern mit Bubikopf-Frisur sportlich aufgemacht.[4]

Die über die aufkommenden Illustrierten und Zeitungsmagazine vermittelten Frauenbilder, wie die neue Frau und der Flapper, zeigten junge Frauen in veränderten Rollen und eröffneten ihnen neue Perspektiven. Das offenere gesellschaftliche Klima erreichte auch die Rechtsprechung: 1926 wurde der § 218 StGB geändert: die Haftstrafen bei Schwangerschaftsabbruch wurden verkürzt, statt Zuchthaus drohte nun Gefängnis.

Mode

Neue erfundene Stoffe (z. B. synthetische Fasern) ließen Seidenstrümpfe geschmeidig und weicher werden. Die Friseure hatten sonntags offen. Die Männer trugen Knickerbocker und Schiebermützen. Ähnlich elegant waren die so genannten Topfhüte der Frauen.

Für die Damen kam es bei den Accessoires nicht auf den Wert, sondern auf die schockierende Wirkung an. Deshalb war die „endlose“ Zigarettenspitze sehr beliebt. Sie gab den Damen einen leicht mondänen Anstrich. Zur Aufmachung für den Abend gehörten auch Perlenketten, Boas, Stirnbänder und Handtaschen. Der Bubikopf löste gegen hartnäckigen Widerstand der Elterngeneration die Schnecken mit Haarnadeln ab.

Während man die Männer 1919 noch im Gehrock mit Zylinder sah, war die Herrenmode in den 1920ern klassisch, dunkel und korrekt. Zu Beginn des Jahrhunderts war die Form des Sakkos recht breit (mit gepolsterten Schultern). Die Brust war verstärkt, um der männlichen Silhouette einen muskulöseren Eindruck zu verleihen. Im Laufe des Jahrhunderts wurde diese Jackenform leger, leicht tailliert und weniger gepolstert. Der Tagesanzug geht auf den Namen des deutschen Reichskanzlers Gustav Stresemann zurück und wird heute noch zu Festlichkeiten getragen. Die Frisuren der Herren waren streng nach hinten gekämmt, häufig mit Seitenscheitel. Die Schuhe wurden leicht und ließen die Stiefel des Weltkrieges hinter sich. Auch der Stil dieses in einer Fachzeitschrift für chauffeur-lose Selbstfahrer („Herrenfahrer“) 1924 erschienenen Herrenmodeartikels atmet den Aufbruch der Goldenen Zwanziger:

„Jeder mehrfarbige Schuh ist unfein, wenn nicht als Strand- oder Vormittagsschuh. Der Halbschuh beherrscht alles. Stiefel werden wenig getragen. Der schwarze Boxcalf- oder Chevreaux-Schuh kann gelochte Muster haben. Die Kappe kann sogar das Monogramm tragen. Lange, platt abgerundete Spitze. Die beste Bezeichnung für die Form ist: wenn die Schuhe vor dir stehen, darfst du nicht sehen, welches der rechte und welches der linke Schuh ist. Der braune Schuh ist im Winter, wenn überhaupt braune Schuhe getragen werden müssen, aus schwerem Leder. Der braune Schuh mit Gummisohle ohne Absatz ist schon wieder aus der Mode. Höchstens als Golfschuh noch führend. Als Smoking- und Abendschuh ein kappenloser Lackschuh, völlig flach und ohne Verzierung.“

Tanz

Nachdem zum Jahresende 1918 das weltkriegsbedingte Tanzverbot in Deutschland aufgehoben worden war, wurde das Tanzvergnügen gesucht, auch um dem tristen Alltag zu entgehen. Das Berliner Tageblatt schrieb Anfang 1919 treffend: „Wie ein Rudel hungriger Wölfe stürzt sich das Volk auf die lang entbehrte Lust. Noch nie ist so viel, so rasend getanzt worden.“[6]

In den Städten, vor allem in Berlin, entstanden Tanzbars, auf dem Land traf man sich in Vereinslokalen. Neben Tango und Walzer waren es vor allem die „wilden Tänze“ aus Amerika, die rasch in Deutschland populär wurden. Modetänze jener Zeit waren der Charleston, der Shimmy, bei dem Hüften und Po wie wild geschüttelt wurden, und der Black Bottom, bei dem das Becken vor- und zurückgeschwungen werden musste. Vor allem die US-amerikanische Tänzerin Josephine Baker war es, die den besonders beliebten Charleston ab 1925 nach Europa brachte. Dabei trug die tanzende Dame eine Garderobe, die vielerorts als schockierend empfunden wurde: „Kleider, die nicht mehr imstande sind, die Blöße zu bedecken.“ Dies machte die Tanzwut in konservativen Kreisen umso suspekter.

Zugleich waren die 1920er Jahre die Zeit der großen Revuen, bei denen Tanzeinlagen leicht bekleideter, im Gleichtakt die Beine schwenkender Girl-Truppen nicht fehlen durften. Stars dieser Girlkultur waren die Tiller-Girls aus London, die 1924 mit einer Mammut-Show nach Berlin kamen und das Publikum im Sturm eroberten. Diese Girlkultur hatte nicht den individuellen Ausdruck wie beim Charleston, sie basierte vielmehr auf völlig synchronen Bewegungen der Tänzerinnen.

Sport

Sport wurde zu einem Vergnügen der Massen. Propagandistisch begleitet von Zeitungskönigen wie August Scherl und den Brüdern Ullstein wurden Flugtage ein Renner. Ruderregatten, AVUS-Autorennen auf der ersten zweibahnigen Automobilstrecke Deutschlands mit steilster Nordkurve, Turnfeste und Sechstagerennen im Sportpalast zogen mehr Menschen an als alle anderen Veranstaltungen vorher. Das Berliner Sechstagerennen fand während seiner ersten Hochzeit in den Goldenen Zwanzigern wegen des großen Publikumsandrangs zum Teil zweimal jährlich statt. Es war nicht nur sportliches, sondern auch gesellschaftliches Ereignis. Bekannte Künstler und später die Sportprominenz – traditionell waren darunter erfolgreiche Boxer wie zum Beispiel Max Schmeling – ließen sich diese Gelegenheit für einen Auftritt in der Öffentlichkeit nicht entgehen und gaben auch den Startschuss ab.

Kunst

Hatte die künstlerische Avantgarde in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine vielfach verschlungene Verbindung neuer Kunstformen hervorgebracht und mit einer teils schroffen Kritik an der neuen städtischen und industriellen Welt verbunden, kam es in den Anfängen der Weimarer Republik zu Versuchen einer Verbindung von Revolution und Kunst einerseits, zu Spott und zynischem Gelächter angesichts der Gegenwartskatastrophen im Dadaismus andererseits. In den Goldenen Zwanzigern wurde die Neue Sachlichkeit als Kunstrichtung vorherrschend mit einer nüchtern-kritischen Wahrnehmung von Stadtleben, Technik und Massenkultur.[7]

Darstellungsgegenstände wurden nunmehr das Leben in der Großstadt, die Kluft zwischen Arm und Reich, die neue selbstbewusste Frau. Das Porträt wurde zum wichtigen Genre. Ein Beispiel: Das „Großstadt-Triptychon“ von Otto Dix stellt unter anderem Prostituierte dar, in teils freizügiger Pose. Ein solches Motiv wäre im Kaiserreich noch undenkbar gewesen. Berühmte Künstler und beispielhafte Werke jener Zeit sind:

- Max Beckmann („Christus und die Sünderin“)

- Otto Dix („Großstadt-Triptychon“)

- Otto Griebel („Ein Stück europäischer Kulturaufschnitt!“)

- George Grosz („Ecce Homo“)

- Paul Klee („Blaue Reiter“, „Brücke“)

- Max Klinger („Amor und Psyche“)

- Georg Kolbe („Autonome Aktfigur“)

- Lotte Laserstein („Abend über Potsdam“)

- Jeanne Mammen („Zimmer frei“)

- Christian Schad („Sonja“)

Film und Kino

Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland sehr viele Lichtspielhäuser, in denen Stummfilme gezeigt wurden. In den Zwanziger Jahren konnte sich der Film als Massenmedium etablieren, dadurch nahmen die Lichtspielhäuser einen rasanten Aufstieg. Deutschland war der europäische Staat mit den meisten Kinos, deren Anzahl zwischen 1918 und 1930 von 2300 auf 5000 anwuchs. Täglich gingen zwei Millionen Menschen in die Kinos. Für ihr Eintrittsgeld bekamen sie neben dem Hauptfilm kurze Vorfilme, gelegentlich Natur- oder Reisefilme und stets die Wochenschau zu sehen.

Deutschland produzierte in den 1920er und 1930er Jahren mehr Filme als alle anderen europäischen Staaten zusammen. Der deutsche Film brachte einige große Regisseure mit bedeutenden Produktionen hervor, wie zum Beispiel „Das Kabinett des Dr. Caligari“ (1919/1920) von Robert Wiene. Der Rhythmus choreographierter Massenszenen bestimmte Langs 1927 uraufgeführten Stummfilm „Metropolis“. Das millionenteure Spektakel erwies sich an den Kassen jedoch als Misserfolg. Längst hatte die Filmfabrik Hollywood die deutschen Kinos erobert und setzt 1927 mit dem ersten Tonfilm neue Maßstäbe.

Die Film- und Kinomusik ist genauso alt wie die bewegten Bilder in Film und Kino. Bereits in der Frühzeit des Films waren öffentliche Vorführungen mit musikalischer Begleitung üblich. Für die Epoche des Stummfilms war die vom Kino-Pianisten live dargebotene Klaviermusik prägend, die das Geschehen auf der Leinwand untermalte. In den Anfängen diente die Klaviermusik auch dazu die Projektorengeräusche zu übertönen.

Rundfunk

Der Hörfunk wuchs zum neuen Massenmedium heran. Hochwertige Empfänger waren kostspielig, andererseits waren auch Detektorempfänger beliebt, einfache „Bastelradios“ zum Selbstbau. Telefunken brachte preiswerte Kopfhörer heraus, die bei Bedarf zu kleinen Lautsprechern auseinandergeschraubt werden konnten.

Richard Tauber war der Starinterpret einer im Rundfunk übertragenen Operette. Musiksendungen, Autorenlesungen und Hörspiele erfreuten sich großer Beliebtheit, politische Sendungen waren hingegen weitgehend tabu.

Modernitätsmetropole Berlin

In Berlin manifestierte sich das Lebensgefühl junger Leute an der Gedächtniskirche, am Kurfürstendamm und an der Tauentzienstraße, aber auch im Bereich der Friedrichstraße. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg waren in der deutschen Hauptstadt moderne Kinosäle entstanden, z. B. das Marmorhaus (Hugo Pál, 1912–1913), der Ufa-Pavillon am Nollendorfplatz (Oskar Kaufman, 1912). Doch erst in den 1920er Jahren begann man, aufwendig beleuchtete „Kinopaläste“ zu errichten. Anfang der 1930er Jahre waren bereits 33 Berliner Kinos als Großkinos (über 1.000 Plätze) eingestuft, in denen die größten Hollywood-Hits sowie Produktionen des UFA-Filmstudios (Universum Film Aktiengesellschaft) gezeigt wurden. Das gesetzte Alter spazierte Unter den Linden, wo Klappstühle für fünf Pfennig aus der Allee eine Kurpromenade machten, so zum Beispiel Gerhart Hauptmann, der häufig im Hotel Adlon wohnte, oder Gustav Stresemann, der versonnen bei Spaziergängen mit seinem Stock im Sand grub. Der Straßenzug zwischen Nollendorfplatz und Olivaer Platz hingegen war Berliner Laufsteg für einen neuen Schick: Mit Erika und Klaus Mann ein Tanz auf dem Vulkan.

Wer auf der Suche nach Prostituierten war, fand in Berlin reiche Auswahl: Am Wittenbergplatz standen die Dominas, deren rote oder giftgrüne Lacklederstiefel dem kundigen Freier signalisierten, welche sexuelle Spezialität ihre Trägerin offerierte. Kesse Tauentzien-Girls, gekleidet wie elegante Damen, bekannt für ihre freche Berliner Schnauze, traf man vor den Stundenhotels an der Chausseestraße. An der oberen Friedrichstraße warteten frierende minderjährige Mädchen in abgeschabten Mänteln auf Pädophile. Die unterste Kategorie des Rotlichtmilieus war in den mehr als 300 Bordellen und Stundenhotels allein rund um den Alexanderplatz anzutreffen.[8]

Für kaum einen anderen Lebensbereich galt der Begriff Goldene Zwanziger so uneingeschränkt wie für das hauptstädtische Musik- und Theaterleben. Ungezählte Schauspiel- und Operettenhäuser, Kleinkunstbühnen und Revuepaläste, dazu drei große Opernhäuser machten Berlin in den Jahren der Weimarer Republik zu einem künstlerischen Mekka, das Einheimische und Fremde gleichermaßen in seinen Bann zog. Die Boulevard- und Theaterwelt bot vielfältige Zerstreuung. Max Reinhardt baute seine beiden eleganten Theater am Kurfürstendamm, eingerahmt von Tribüne und Renaissance-Theater. Expressionisten wie Ernst Toller, Georg Kaiser, Carl Sternheim, Walter Hasenclever sorgten sowohl für Schreie auf der Bühne als auch für Schreie der Entrüstung und Begeisterung im Publikum. Die Bühnenbilder stammten von Avantgardisten wie Panos Aravantinos und Emil Pirchan. Maßgeblicher Kostümbildner und Couturier war William Budzinski. Fritzi Massary und Richard Tauber waren feste Größen in der Musikszene. Man bewunderte die Tiller Girls im Admiralspalast und schwelgte im Metropol-Theater. Der Berliner Broadway bot auch jede Menge Kleinkunst: Bars, Nachtclubs, Weindielen, russische Teestuben, neue Ballhäuser, wie das Ambassadeur oder die Barberina sowie die kleinere Königin oder das Riorita, in denen man nicht nur tanzen, sondern auch soupieren konnte. Neue Tänze wie der Charleston und wie die Musikrichtung Jazz waren lange umstritten. Ehemalige Offiziere, nun arbeitslos, verdingten sich als Eintänzer (Schöner Gigolo, armer Gigolo…).

Alexanderplatz und Potsdamer Platz galten als Inbegriff der lebhaft pulsierenden Weltstadt Berlin. Viele der den Alexanderplatz begrenzenden Gebäude und Bahnbrücken trugen große Leuchtreklametafeln, die die Nacht zum Tag machten.

Die Berliner Secession führte einen ausstrahlenden Diskurs um die Kunst, mit Protagonisten wie Lovis Corinth, Max Liebermann und Ernst Oppler.

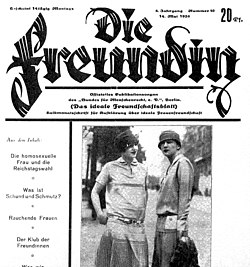

Sexuell gleichgeschlechtlich Orientierte

Mit Gründung der Weimarer Republik hatten sich neue Spielräume für die bereits seit den 1890er Jahren bestehende Homosexuellenbewegung eröffnet. Mit dem Bund für Menschenrecht und dem Deutschen Freundschaftsverband waren auch erstmals Massenorganisationen für gleichgeschlechtlich liebende Menschen entstanden, die sich insbesondere dem Kampf gegen den § 175 widmeten. Die damit verbundenen Verlage publizierten zahlreiche Zeitschriften für „Freunde und Freundinnen“, darunter Die Freundschaft mit einer Auflage von bis zu 40.000 Exemplaren sowie Der Eigene oder Das Freundschaftsblatt für homosexuelle Männer; Die Freundin, Frauenliebe (mit Auflagen von 10.000 oder mehr) und Die BIF für Lesben und spezielle Titel wie Das dritte Geschlecht für „Transvestiten“. Eine Vorreiterrolle im neuen Diskurs über Sexualität nahm das Berliner Institut für Sexualwissenschaft ein. Beliebte Treffpunkte der Homosexuellen- und Lesbenszene waren das Eldorado, das Kleist-Kasino, der Toppkeller und das Dorian Gray. Bedeutende Aktivisten und Aktivistinnen der Ära waren Adolf Brand, Magnus Hirschfeld, Johanna Elberskirchen, Friedrich Radszuweit, Lotte Hahm, Carl Bergmann, Selma Engler und Käthe Reinhardt.

Filmische Rezeption

- Die wilden Zwanziger. Dokumentarfilm, von Stefanie Appel (Arte, 2015).

- Babylon Berlin

- Die Zwanziger – Das Jahrzehnt der Frauen. Dokumentarfilm, Teil 1/2: Kunst und Karriere. Teil 2/2: Alltag und Exzess, jeweils 53 Minuten, Regie: André Meier, RBB/MDR, Deutschland, 2020

Literatur

- Berlin – Die Zwanzigerjahre – Kunst und Kultur 1918–1933, Text: Rainer Metzger, Bildauswahl: Christian Brandstätter, dtv, München 2006, ISBN 978-3-423-34407-4.

- Michael Bienert, Elke Linda Buchholz: Die Zwanziger Jahre in Berlin. Ein Wegweiser durch die Stadt. Berlin-Story-Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-929829-28-2.

- Georg Eckert: Die Zwanziger Jahre. Das Jahrzehnt der Moderne. Aschendorff, Münster 2020, ISBN 978-3-402-24632-0.

- Steffen Raßloff: Bürgerkrieg und Goldene Zwanziger. Erfurt in der Weimarer Republik. Sutton Verlag, Erfurt 2008, ISBN 978-3-86680-338-1.

- Eberhard Kolb, Dirk Schumann: Die Weimarer Republik. 8., aktualisierte und erweiterte Auflage 2012, Oldenbourg, ISBN 978-3-486-71267-4. Darin Kap. 3 (S. 95–111): „Künstlerische Avantgarde und Massenkultur. Zur Physiognomie der ‚goldenen zwanziger Jahre‘“ (auch in: Eberhard Kolb, Deutschland 1918–1933: Eine Geschichte der Weimarer Republik, Oldenbourg 2010, S. 137–160).

Weblinks

- Die zentralen Vergnügungsstätten im Berlin der 1920er Jahre

- www.zwanzigerjahre.de

- Andrea Weidemann: Die Goldenen Zwanziger Im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums vom 3. September 2021

Fußnoten

- ↑ Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 223.

- ↑ Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 229.

- ↑ Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 231 f.

- ↑ Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 236 f.

- ↑ Aus Der Herrenfahrer, Heft 1, 1924, Seite 51, Deutsche Nationalbibliothek

- ↑ https://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/kultur/musik-und-tanz/tanzbegeisterung-charleston. Abgerufen am 25. April 2024

- ↑ Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 249 f.

- ↑ Anita Berber - wie sündig das Berlin der Zwanziger Jahre war. In: GEO Epoche Nr. 27. Stern, August 2007, abgerufen am 6. Januar 2023.

- ↑ (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Februar 2024. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ SchöneDokusHD: (Doku) Die wilden Zwanziger (2/3) Paris - Ein Fest fürs Leben (HD) auf YouTube, 5. März 2017, abgerufen am 25. Februar 2024 (Laufzeit: 52:54 min).

- ↑ SchöneDokusHD: (Doku) Die wilden Zwanziger (3/3) Wien - Ein Tanz am Abgrund (HD) auf YouTube, 5. März 2017, abgerufen am 25. Februar 2024 (Laufzeit: 52:57 min).