Psalm 5

In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Psalm 5 und seine vielen Aspekte erkunden, von seinem Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. Im Laufe der Geschichte hat Psalm 5 in verschiedenen Bereichen eine entscheidende Rolle gespielt und Kultur, Politik, Wissenschaft und das tägliche Leben der Menschen beeinflusst. Wir werden uns mit seinen Ursprüngen befassen, seine Entwicklung im Laufe der Zeit analysieren und seine Relevanz in der heutigen Welt untersuchen. Darüber hinaus werden wir verschiedene Perspektiven und Meinungen zu Psalm 5 sowie seine heutigen ethischen und moralischen Implikationen untersuchen. Machen Sie sich bereit für eine spannende Reise durch Psalm 5 und entdecken Sie alle Nuancen und Bedeutungen!

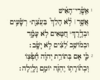

Der 5. Psalm ist ein Psalm Davids und gehört in die Reihe der Klagepsalmen.

Gliederung

Der Alttestamentler Hermann Gunkel gliedert den Psalm folgendermaßen:[1]

- Vers 2–4: Anrufung Gottes

- Vers 5–8: Der Ort des Gebets

- Vers 9–13: Die eigentlichen Bitten (für die eigene Person, gegen seine Gegner, JHWHs Schutz für alle Frommen)

Auslegung

Die korrekte Übersetzung des Wortes hebräischen Wortes הַנְּחִילֹ֗ות ist unklar; die Einheitsübersetzung und die Lutherbibel geben es mit „zum Flötenspiel“ wieder. Septuaginta und Vulgata sowie arabische Übersetzungen leiten es aber von נחל ab, was „erben“ bedeutet (entsprechend in der Vulgata „pro ea quae haereditatem consequitur“ und κληρονομος in der Septuaginta). Demnach hieße es übersetzt: „zugunsten derjenigen, die das Erbe erhält“.

Daher wurde, wenn diese Übersetzungen zu Grunde lagen, in der Auslegungsgeschichte häufig die Kirche als jene Erbin Gottes erklärt, wie beispielsweise in den Psalmauslegungen Augustinus, Cassiodors und anderer.[2]

Eine durch und durch christologische Auslegung findet sich bei Martin Luther. So benennt dieser zum Beispiel als zentral für den dritten Vers, dass die Menschwerdung des Menschen durch die Menschwerdung Jesu Christi geschieht.[3]

Gerhard Ebeling will im Psalm die Urmenschlichkeit des Klagens und Anklagens (Vers 10 f.) aber zugleich des Jubelns und Jauchzens (Vers 12 f.) hervorgehoben wissen.[4]

Verwendung

Gemäß der Benediktsregel ist der Psalm an den Laudes des Montags zu singen.

Rezeption

Caspar Querhamer († 1546) schuf 1537 auf der Grundlage des Psalms den Choral Ein geystlich Bitlied gezogen aus den Psalmen / Verba mea auribus etc.: Mein wort o Herr zu oren nym.[5]

Weblinks

- Psalm 5 in der Einheitsübersetzung, der Lutherbibel und weiteren Übersetzungen aus bibleserver.com

- Psalm 5 in der Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) auf bibelwissenschaft.de

- Gemeinfreie Noten von Vertonungen zu Psalm 5 in der Choral Public Domain Library – ChoralWiki (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Hermann Gunkel: Die Psalmen. 6. Auflage. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1986, S. 18.

- ↑ Augustinus: Enarrationes in Psalmos (vollständige englische Übersetzung), Cassiodor: Expositio in Psalterium.

- ↑ Weimarer Ausgabe 5,128f.

- ↑ Gerhard Ebeling: Psalmenmeditation, 1968, 65.

- ↑ Johann Leisentrit: Geistliche Lieder vnd Psalmen, der alten Apostolischer recht vnd warglaubiger Christlicher Kirchen … Budissin . S. 226.