Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123

Heutzutage ist Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 ein Thema von großer Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Globalisierung ist Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens sehr wichtig geworden. Von der Arbeitswelt bis zum persönlichen Bereich ist Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 ein Thema, das verschiedene Debatten und widersprüchliche Meinungen ausgelöst hat. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 untersuchen und seine Auswirkungen auf die heutige Welt analysieren. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner Entwicklung im Laufe der Zeit ist Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 ein Thema, das uns immer wieder überrascht und unsere Überzeugungen und Perspektiven in Frage stellt.

|

Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 | |

|---|---|

| Aktiv | 1806 bis 1919 |

| Staat | |

| Streitkräfte | Deutsches Heer / Württembergische Armee |

| Truppengattung | Infanterie |

| Typ | Infanterie-Regiment |

| Gliederung | Siehe Gliederung |

| Unterstellung | XIII. (Königlich Württembergisches) Armee-Korps |

| Standort | Siehe Garnisonen |

| Marsch | Präsentiermarsch: „Marsch König Friedrich Wilhelm III“ AM I, 1a) Parademarsch: „König Karl Marsch“ |

| Leitung | |

| Kommandeure | Siehe Liste der Kommandeure |

Das Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123 war von 1813 bis 1919 ein Regiment des württembergischen Heeres.

Geschichte

Name

Am 3. Februar 1813 wurde das Regiment zunächst nur mit einem Bataillon aufgestellt aus den Resten des Fuß-Jäger-Bataillons Nr. 1 König[A 1], im November des gleichen Jahres (nach den Verlusten im Feldzug gegen Preußen, siehe unten) wurde das Regiment mit zwei Bataillonen wieder aufgestellt. Am 4. Juni 1814 wurde es umbenannt in Fußjäger-Regiment Nr. 9 König. Mit der Militärreform 1817 wurde das Regiment durch zwei Kompanien des aufgelösten leichten Infanterie-Regiments Nr. 11 verstärkt und hieß ab 31. März 1817 in 5. Infanterie-Regiment und ab 19. Dezember 1864 nach seinem Chef 5. Infanterie-Regiment König Karl.

Nach Abschluss der Militärkonvention mit dem Norddeutschen Bund vom 21./25. November 1870 erhielt es wie alle württembergischen Truppenteile zur Unterscheidung von Truppenteilen anderer deutscher Staaten am 2. Oktober 1871 den entsprechenden Zusatz 5. Württembergisches Infanterie-Regiment (Grenadier-Regiment) König Karl. Am 18. Dezember 1871 erhielten alle württembergischen Regimenter zusätzliche Nummern. Diese entsprachen der fortlaufenden Nummerierung aller Regimenter des deutschen Bundesheeres, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einem der Kontingente, das Regiment erhielt die Nummer 123: 5. Württembergisches Infanterie-Regiment (Grenadier-Regiment) König Karl Nr. 123. Am 14. Dezember 1874 erhielt das Regiment seinen endgültigen Namen Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123.

Am 30. April 1919 wurde das Regiment aufgelöst.

Die Tradition des Regiments übernahm in der Reichswehr die 11. Kompanie des 13. (Württ.) Infanterie-Regiments.

Garnisonen

- 1813 Ludwigsburg

- 1814 I. Bataillon Rottenburg, II. Bataillon Horb, danach Sulz, dann Reutlingen

- 1815 Ludwigsburg

- 1816 Heilbronn

- 1817 Stuttgart

- 1818 Ludwigsburg

- 1833 Ulm

- 1837 Stuttgart

- 1856 Ulm (1871 im Reduit des Werks XII (Wilhelmsburg) der Bundesfestung Ulm, ab 1898 in der Kienlesberg- und Karls-Kaserne/Grenadier-Kaserne, heute abgebrochen)

Teilnahme an Gefechten und Kampfhandlungen

- 1813 auf Seiten Frankreichs gegen Russland/Preußen im III. Armeekorps Reynier mit nur dem bisher aufgestellten I. Bataillon. Stärke 17 Offiziere und 700 Mann. Einsatz unter anderem in Bautzen, Groß-Rosen, Jüterbogk und Euper. Nach der Schlacht bei Dennewitz wurden die Reste der württembergischen Infanterie, das Regiment noch 5 Offiziere und 127 Mann stark, in 3 Bataillone formiert. Das Regiment kam in der Völkerschlacht bei Leipzig nicht zum Einsatz und marschierte nach Württemberg zurück, Gesamtverluste im Feldzug: 2 Offiziere und 27 Jäger gefallen, 14 Offiziere und 271 Mann verwundet, 22 Jäger gefangen genommen. Die Fahne wurde zurückgebracht.

- 1814 im Krieg gegen Frankreich mit der Hauptarmee (württembergisches Korps im IV. Korps), Stärke 29 Offiziere und 1.424 Mann. Das Regiment nahm an den Schlachten bei Épinal, Chaumont, Brienne, Lesmont, Sens, Montereau und Paris teil. Verluste: 3 Offiziere und 35 Mann gefallen, 5 Offiziere und 275 Mann verwundet, 27 Mann vermisst, 9 Offiziere (darunter der Kommandeur) und 443 Mann gefangen genommen.

- 1815 gegen Frankreich in der 4. Armee „von Schwarzenberg“, Stärke 29 Offiziere und rund 1.400 Mann.

- 1847 bis 1849 war das Regiment zur Unterdrückung von Unruhen im Verlauf der Badischen Revolution in Württemberg und Baden eingesetzt.

- 1866 im Deutschen Krieg war das Regiment Teil der württembergischen Division (1. Brigade) im VIII. Bundes-Armee-Korps und kämpfte mit einer Stärke von 34 Offizieren und 1787 Mann bei Tauberbischofsheim. Verluste: 5 Offiziere, 5 Unteroffiziere und 28 Mann gefallen, 4 Offiziere, 15 Unteroffiziere und 16 Mann verwundet.

- 1870/1871 gegen Frankreich. Das Regiment rückte mit einer Gesamtstärke von 2.110 Mann[A 2] aus und kämpfte bei Wörth, Champigny und vor Paris. Verluste: 1 Offizier, 1 Feldwebel und 23 Mann gefallen, 4 Offiziere, 10 Unteroffiziere und 64 Mann verwundet, 1 Unteroffizier und 30 Mann verstorben.

- 1900 am zweiten internationalen Expeditionskorps in China nahmen 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere und 31 Mann teil. Dabei starben 1 Offizier und 1 Gefreiter.

- 1904/1906 am Kampf gegen die Herero nahmen 2 Offiziere, 1 Unteroffizier und 21 Mann des Regiments teil. Verluste: 1 Gefallener, 2 Verstorbene.

- Im Ersten Weltkrieg kämpfte das Regiment immer innerhalb der 27. Division (2. Königlich Württembergische) nur im Westen.

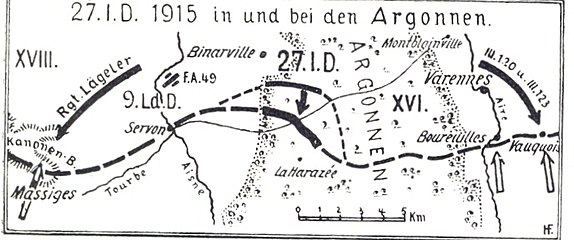

- Das XIII. Armee-Korps kämpfte zunächst in den Argonnen.

- Am 7. Oktober 1914 wurde die 27. Infanterie-Division dem XVI. preußischen Armee-Korps unterstellt und blieb in den Argonnen.

- Im Juni 1915 eroberte die Division die französischen Werke „Cimitère“ und „Bagatelle“. Im Herbst kämpfte die aus je einem Bataillon der Regimenter 120, 123 und 124 zusammengestellte „Kampfgruppe Lägeler“ im Rahmen der 21. preußischen Division. Im Dezember wurde die Division nach Flandern verlegt und trat zum XIII. Armee-Korps zurück.

- Ab 1. Juli 1916 kämpfte die Division in der Schlacht an der Somme.

- Ab März 1917 war die Division „selbständig“. Am 11. April 1917 schlug sie in der Schlacht von Arras bei Bullecourt einen Angriff australischer Truppen zurück, nahm dabei 28 Offiziere und 1.150 Mann gefangen und erbeutete 80 Maschinengewehre.[1] Sie hielt bis zum 5. Mai ihre Stellung gegen drei britische Divisionen. Auch in der zweiten und dritten Flandernschlacht war die Division eingesetzt. Während der Deutschen Frühjahrsoffensive 1918 stieß sie in der Operation Michael bis Aveluy vor. In den Rückzugskämpfen ging sie auf die Antwerpen-Maas-Stellung zurück, von wo sie nach dem Waffenstillstand von Compiègne zu Fuß den Rückmarsch nach Württemberg antrat.

- Zum Regiment gehörten während des Krieges gesamt 389 Offiziere und 16.186 Unteroffiziere und Mannschaften. Die Gesamtverluste betrugen 3.027 Gefallene, 333 Vermisste, 8.185 Verwundete und 519 Gefangene.

-

Aufmarsch im Westen

-

27. Inf. Div. in der Schlacht bei Longwy August 1914

-

27. Inf. Div. in den Argonnen August 1914

-

27. Inf. Div. Ende 1914 an der Westfront

-

27. Inf. Div. 1914–1915

-

27. Inf. Div. 1915

-

27. Inf. Div. Ende 1915

-

27. Inf. Div. 1916 in Flandern

-

27. Inf. Div. 1916 an der Somme

-

27. Inf. Div. 1917 bei Bullecourt

-

27. Inf. Div. 1917

-

27. Inf. Div. 1917

-

Operation Michael in der deutschen Frühjahrsoffensive (Kaiserschlacht)1918

-

Rückzugskämpfe 1918

-

Rückmarsch im Westen 1918

Auftrag

Das Regiment hatte den Auftrag, den infanteristischen Feuerkampf zu führen. Im Frieden wurden die Soldaten hierzu an entsprechenden Waffen sowie als Krankenträger ausgebildet.

Organisation

Verbandszugehörigkeit

Bis 1816 gab es in Württemberg im Frieden keine Großverbände. Solche wurden nur für einzelne Feldzüge zusammengestellt.

Mit der grundlegenden Neuorganisation 1817 wurde das württembergische Heer erstmals auch im Frieden in Großverbände gegliedert. Das Regiment bildete zusammen mit dem 6. Infanterie-Regiment die 3. Brigade in der 2. Division. Im Juli 1849 wurde wieder eine Neugliederung des württembergischen Heeres befohlen. Die Infanterie wurde in nur einer Division (ohne Nummer) zusammengefasst.

Von 1871 bis 1914 gehörte das Regiment zur 53. Infanterie-Brigade (3. Königlich Württembergische) in Ulm, 27. Division (2. Königlich Württembergische), XIII. (Königlich Württembergisches) Armee-Korps, 5. Armee.

Im Ersten Weltkrieg blieb die Friedensgliederung zunächst bestehen. Im Dezember wurde die 27. Division mit dem XIII. Armee-Korps der 4. Armee Herzog Albrecht von Württemberg in Flandern unterstellt. Ab März 1917[A 3] war die 27. Division (wie alle deutschen Divisionen) selbständig, blieb aber zunächst beim neuen XIII. Generalkommando. Im April 1917 wurde sie dem XIV. Reserve-Korps unterstellt.

Gliederung

Bis 1871 bestand das Regiment aus zwei Bataillonen.

Am 15. November 1874 kam das 3. Jäger-Bataillon als drittes (Füsilier-)Bataillon dazu, am 2. Oktober 1893 wurde das IV. Bataillon als Halb-Bataillon aufgestellt. Letzteres wurde am 1. April 1897 zur Aufstellung des I. Bataillons des 9. Württembergisches Infanterie-Regiment Nr. 127 abgegeben.

Abgaben

- Am 31. Oktober 1872 wurde die 10. Kompanie abgegeben zur Aufstellung des III. Bataillons Infanterie-Regiment „König Wilhelm I.“ (6. Württembergisches) Nr. 124

- Am 1. November 1875 wurde die 3. Kompanie abgegeben zur Aufstellung des III. Bataillons Infanterie-Regiment „Kaiser Wilhelm, König von Preußen“ (2. Württembergisches) Nr. 120

- Am 1. Oktober 1874 wurde die 11. Kompanie abgegeben zur Aufstellung des III. Bataillons Infanterie-Regiment „Kaiser Friedrich, König von Preußen“ (7. Württembergisches) Nr. 125

- Am 1. Oktober 1913 wurde die 6. Kompanie abgegeben zur Aufstellung des III. Bataillons 9. Württembergisches Infanterie-Regiment Nr. 127

Alle diese Abgaben wurden aus dem Regiment wieder aufgestellt

- Am 1. April wurde das IV. (Halb-)Bataillon an das 9. Württembergische Infanterie-Regiment Nr. 127 abgegeben.

Kommandeure

| Dienstgrad | Name | Datum |

|---|---|---|

| Oberst | Ludwig Friedrich von Stockmayer | 3. Februar 1813 |

| Major | Johann Carl Wolfgang von Hoffmann | 1813 bis 21. Mai 1813 (in Vertretung) |

| Major | Adam von Landenberger | 7. September 1813 (in Vertretung) |

| Oberst | Karl Wilhelm von der Lippe-Biesterfeld-Falkenflucht | 16. November 1813 |

| Oberst | Karl Benjamin von Seeger | Kommando nicht angetreten |

| Oberst | Friedrich von Fribolin | 10. Mai 1828 |

| Oberst | Franz von Miller | 1. Juli 1833 bis 3. Januar 1842 |

| Oberst | Karl von Suckow | 10. Januar 1842 bis 16. April 1848 |

| Oberst | Ignaz von Stadlinger | 24. April 1848 bis 24. Februar 1850 |

| Oberst | Karl August Friedrich von Pichler | 23. März 1850 |

| Oberstleutnant | Franz August von Finsterlin | 13. November 1854 provisorisch, 12. März 1855 definitiv |

| Oberst | Karl von Malchus | 12. April 1858 |

| Oberst | Hermann von Hügel | 11. September 1865 bis 6. September 1869 |

| Oberst | Hermann von Rampacher | 20. Mai 1844 |

| Oberst | August von Hügel | 20. September 1869 |

| Oberst | Friedrich von Triebig | 13. Mai 1872 |

| Oberstleutnant | Karl von Linck | 1. Dezember 1873 bis 25. Juni 1874 (mit der Führung beauftragt) |

| Oberstleutnant/ Oberst |

Karl von Linck | 26. Juni 1874 bis 16. November 1879 |

| Oberstleutnant/ Oberst |

Otto von Clausen | 17. November 1879 bis 23. September 1887 |

| Oberst | Gustav Flessing | 5. Oktober 1887 |

| Oberst | Hans von Monbart | 10. Januar 1890 |

| Oberst | Carl von der Osten | 1. Dezember 1892 |

| Oberst | Hugo von Krell | 18. Juni 1895 |

| Oberstleutnant | Ludolf von Alvensleben | 12. Juli bis 11. September 1896 (in Vertretung) |

| Oberstleutnant | Ludolf von Alvensleben | 12. September bis 16. Dezember 1896 (mit der Führung beauftragt) |

| Oberst | Ludolf von Alvensleben | 17. Dezember 1896 bis 21. Mai 1899 |

| Oberst | Heinrich von Flotow | 22. Mai 1899 bis 30. Januar 1901 |

| Oberst | Hugo von Schempp | 31. Januar bis 13. Dezember 1901 |

| Oberst | Oskar von Scharpff | 14. Dezember 1901 bis 26. Januar 1905 |

| Oberst | Theodor von Seible | 27. Januar 1905 bis 24. Juli 1907 |

| Oberst | Adolf von Wencher | 25. Juli 1907 bis 18. Juli 1911 |

| Oberst/ Generalmajor |

Gotthold von Erpf | 19. Juli 1911 bis 7. September 1914 |

| Oberstleutnant | Heinrich von Hoff | 24. September bis 2. Oktober 1914 |

| Oberst | Justin Arnold | 12. Oktober 1914 bis 8. März 1915 |

| Major/ Oberstleutnant/ Oberst |

Kurt von Lupin | 8. März 1915 bis 24. Juni 1919 |

| Major Oberstleutnant Hauptmann |

Wilhelm Bader Kundinger Bäßner |

zeitweise 1914 bis 1918 mit der Führung beauftragt |

Regimentschefs

Regimentsinhaber:

- 23. Januar 1806 Major August Ferdinand Freiherr von Hügel

- 1. Januar 1807 König Friedrich

- 30. Oktober 1816 König Wilhelm I.

- 19. Dezember 1864 König Karl

- 23. Dezember 1891 König Wilhelm II.

- 6. Juni 1884 2. Regimentschef: General der Infanterie Herzog Wilhelm von Württemberg

Bewaffnung und Ausrüstung

Hauptbewaffnung

Die Jäger hatten eine Büchse mit aufgepflanztem Hirschfänger. 1831 wurden Gewehre mit Perkussionsschloss eingeführt, 1851 das Miniégewehr, ab 1871 das Mauser-Gewehr M71 und ab 1898 der Karabiner 98. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hatte jedes Infanterie-Regiment 6 schwere Maschinengewehre, Ende 1917 36 schwere und 72 leichte Maschinengewehre.

Uniform

- 1813 Schwarzes Colett mit schwarzem Kragen, schwarzen Rabatten mit zwei Reihen weißer Knöpfe, schwarzen polnischen Aufschlägen und weißen Biesen, weiße Hosen, schwarze Schuhe und Gamaschen. Tschako aus schwarzem Leder mit grünem Federbusch.

- 1817: Dienstrock in den Monaten November bis April eine königsblaue Kutka (bis ein Zoll oberhalb der Kniescheibe), in den Monaten Mai bis Oktober königsblauer Spenzer (bis an die Hüften), ohne Knöpfe, mit geschlossenem blauem Kragen, gelben polnischen Aufschlägen und königsblauem Tuchgürtel. Weiße, gelb unterlegte Tuchepauletten mit Kompanienummer. Schwarzes Halsband. Königsblaue, halbweite Hosen (im Sommer weiße Hosen und Gamaschen). Schwarzer Tschako aus Filz mit ledernem Deckel und schwarz-rote Kokarde. Schwarze Bundschuhe (ab 1820 kurze schwarze Gamaschen und Schuhe). Hellgrauer Mantel. Das Lederzeug (unter den Epauletten getragen) war weiß, die Kartusche schwarz.

- 1821: Königsblaues Colett mit zwei Reihen silberner Knöpfen (mit Regimentsnummer) vorn, rotem geschlossenem Kragen und blauen polnischen Aufschlägen mit roter Biese. Blaue Hosen mit roter Biese.

- 1845:Tschako aus schafwollenem Filz mit Überzug aus blauem Tuch mit weißem Oberrand, ab 1846 mit königsblauem Busch.

- 1849: Einreihiger blauer Waffenrock mit weißen Knüpfen und rotem Kragen. Achselklappen mit Regimentsnummer.

- 1864: Dunkelblauer, rot gesäumter Rock mit zwei reihen Knöpfen, hinten vier Knöpfe, Ärmel mit roter Biese, Achselklappen mit Schulterwulst und blauer Regimentsnummer. Dunkelgraue Hosen. Dunkelblaue Mützen mit roter Biese. Die Epauletten entfallen, als Dienstgradabzeichen Sterne am Kragen wie in Österreich.

- 1871: Auf den Achselklappen „K“ mit Krone. Preußischer Helm (Pickelhaube) mit württembergischem Wappen und der Devise „Furchtlos und trew“

- 1872: Uniform nach preußischen Normen, jedoch weiterhin zweireihiger Waffenrock bis 1892. Achselklappen rot mit gekröntem Namenszug „KR“. Als Unterscheidungsmerkmal beibehalten wurden auch die schwedisch geschnittenen Aufschläge. Das Regiment besaß Gardestatus und trug wie das 119. Grenadierregiment weiße Gardelitzen, zu Paraden einen schwarzen Federbusch.

- 1897: Zusätzlich zur württembergischen Landeskokarde wird wie im gesamten Reichsheer nun auch die deutsche Reichskokarde am Helm getragen.

Fahne

Die nach dem Russlandfeldzug 1812 neu aufgestellten Regimenter erhielten durch Dekret vom 11. Februar 1813 zwei neue Fahnen je Bataillon aus dunkelblauer Seide mit gelben Fransen (zirka 125 cm × 125 cm), auf der Vorderseite das Monogramm FR mit Königskrone, auf der Rückseite das kleine königliche Wappen. Die alten wurden an das Zeughaus abgegeben. Wie bei allen Regimentern wurden am 4. Oktober 1818 die Fahnen durch Feldzeichen ersetzt, die durch Höchste Ordre vom 3. September 1851 wieder durch neue Fahnen ersetzt wurden. Jedes Bataillon erhielt eine Fahne aus burgunderrotem Tuch mit hellgrünen Fransen an allen Seiten. In der Mitte der einen Seite befand sich der gold-gelbe gekrönte Namenszug „W“, die andere Seite das von einem gelben Hirsch und einem schwarzen Löwen gehaltene württembergische Wappen, auf blauem Devisenband die Inschrift „Furchtlos und trew“ sowie das weiße Kreuz des Militärverdienstordens.

Das Füsilier-Bataillon erhielt am 2. Dezember 1874 seine Fahne. Sie war wie die Fahnen von 1851, jedoch ohne Fransen und mit dem gekrönten Namenszug „K“. Sie wurde 1900 durch eine gleiche ersetzt, jedoch mit dem gekrönten Namenszug „W“.

Das IV. Bataillon erhielt am 3. Dezember 1894 seine Fahne. Sie entsprach der des Füsilier-Bataillons von 1851, blieb bei der Abgabe des Bataillons beim Regiment und wurde vom I. Bataillon als zweite Fahne mitgeführt.

-

Großes Wappen König Friedrichs

-

Württembergische Feldzeichen 1818

-

Württembergische Fahne

Sonstiges

Personen im Regiment

- À la suite:

- General der Infanterie Herzog Wilhelm von Württemberg am 9. Oktober 1891

- General der Infanterie Friedrich von Gerok am 10. Juni 1918

- Max Konrad Ernst (* 19. November 1869 in Winnenden; † 27. November 1945 in Ulm) war 1887 bis 1888 Einjährig-Freiwilliger im Regiment, später Oberstaatsanwalt in Ulm, Historiker

- Hans Speidel, später General der Bundeswehr, trat er im November 1914 als Kriegsfreiwilliger in das Regiment ein.

- Carl Teike, der Komponist des Marsches „Alte Kameraden“ war Hoboist im Regiment.

Verweise

Quellen

- Hauptstaatsarchiv Stuttgart: Bestand M 463, M 703

Weblinks

- Kasernen in Ulm, abgerufen am 21. September 2009.

Literatur

- Muff, Menscher: Geschichte des Grenadier-Regiments König Karl (5. Württ.) Nr. 123. Stuttgart 1889

- Nübling: Geschichte des Grenadier-Regiments König Karl (5. Württ.) Nr. 123. Stuttgart 1911

- Nübling: Geschichte des Grenadier-Regiments König Karl (5. Württ.) Nr. 123. Verlag R. Eisenschmidt, Berlin 1912

- Richard Bechtle: Die Ulmer Grenadiere an der Westfront. Geschichte des Grenadier-Regiments König Karl (5. Württ.) Nr. 123 im Weltkrieg 1914–1918. Belser, Stuttgart 1920. (Band 6 der Reihe Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg, digital verfügbar unter urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz4079471595)

- Lupin: Totenliste 1914/1918. Esslingen 1925

- Otto von Moser: Die Württemberger im Weltkrieg. Verlagsbuchhandlung Chr. Belser A.G., Stuttgart 1927

- Günther Voigt: Deutschlands Heere bis 1918. Band 4, Biblio Verlag, Osnabrück 1982, ISBN 3-7648-1285-0

- Leo Ignaz von Stadlinger, Geschichte des württembergischen Kriegswesens. K. Hofdruckerei zu Guttenberg, Stuttgart 1856

- Hans-Joachim Harder: Militärgeschichtliches Handbuch Baden-Württemberg. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Kohlhammer, Stuttgart 1987, ISBN 3-17-009856-X

- Uniforms-Vorschrift für das Königlich Wütembergische Militair. Königliche Hof- und Kanzlei-Buchdruckerei Gebrüder Mäntler, Stuttgart, 1818

Einzelnachweise

- ↑ Moser, Seite 75

Anmerkungen

- ↑ Aus dem Russlandfeldzug 1812 kamen vom Bataillon zurück der Kommandeur, sieben Offiziere, zwölf Oberjäger und Jäger, ein Arzt, ein Quartiermeister und der Auditor.

- ↑ Genaue Stärke:

33 Offiziere (32 Offizierpferde), 12 Fähnriche, 44 Offizierdiener, 167 Unteroffiziere, 1.640 Musketiere, 72 Infanterie-Pioniere

3 Ärzte, 8 Unterärzte, 32 Krankenträger, 11 Verbandszeugträger

1 Regiments- und 1 Bataillonsquartiermeister, 1 Profoß, 2 Büchsenmacher, 57 Hautboisten und Spielleute

1 Wagenmeister, 25 Trainsoldaten mit 44 Wagenpferden für 1 Gepäckwagen, 1 Kassenwagen, 2 Handwerkerwagen, 2 Leiterwagen, 2 Munitionswagen, 2 Sanitätswagen, 2 Offiziergepäckwagen - ↑ Im März 1917 wurden die Generalkommandos der Armee-Korps in sogenannte Gruppenkommandos umgewandelt. Diesen waren keine Truppenteile mehr fest unterstellt, sondern sie wurden ihnen wechselnd zeitweise durch die Oberste Heeresleitung zugeteilt.