Judentum in der Schweiz

In der Judentum in der Schweiz-Welt gibt es eine große Vielfalt an Erfahrungen, Meinungen und Wissen, die dazu beitragen, unser Verständnis und unsere Perspektiven zu Judentum in der Schweiz zu bereichern. Aus verschiedenen Blickwinkeln und Disziplinen war Judentum in der Schweiz Gegenstand von Interesse und Forschung und löste Debatten, Fortschritte und Überlegungen aus, die uns dazu einladen, tiefer in seine Bedeutung und Auswirkungen auf unser Leben einzutauchen. Im Laufe der Geschichte spielte Judentum in der Schweiz eine grundlegende Rolle in der Art und Weise, wie wir mit der Welt um uns herum umgehen, und beeinflusste unsere Überzeugungen, Entscheidungen und Handlungen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Facetten von Judentum in der Schweiz untersuchen, seine vielfältigen Dimensionen untersuchen und Schlüsselfragen beantworten, die es uns ermöglichen, seine heutige Relevanz besser zu verstehen.

In der Schweiz leben heute etwas mehr als 20'000 Juden, das entspricht ungefähr 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung, was das Land zur zehntgrössten jüdischen Gemeinde Europas macht.[1] Es lässt sich die genaue Anzahl aufgrund der jeweils unterschiedlichen Kriterien, nach denen man Menschen jüdischer Glaubensrichtung respektive Herkunft definieren kann, nur begrenzt feststellen. Die Mehrheit der aufgeführten Juden lebt in den Grossstädten des Landes, namentlich in Zürich, Genf und Basel, wobei circa 80 % der im Land lebenden Juden Schweizer Staatsbürger sind.

In der Alten Eidgenossenschaft lebten die Juden seit dem frühen 17. Jahrhundert in der Gemeinen Herrschaft Baden unter einem «teuren» Sonderstatut, letztmals beschlossen von der Tagsatzung 1776. Der Wohnsitz der Menschen jüdischen Hintergrundes war auf die beiden aargauischen Dörfer Endingen und Lengnau beschränkt, mit weiteren Ausnahmen im Raum der heutigen Westschweiz, u. a. in La Chaux-de-Fonds und Carouge.[2][3] Die Helvetische Republik trieb zwar die Idee der Emanzipation voran, setzte sie aber nicht umfassend durch. Im Jahr 1866 wurden die jüdischen Staatsbürger der Schweiz dann per Bundesverfassungsentscheid gleichberechtigt.[4]

Heute befindet sich in Basel das Jüdische Museum der Schweiz, das mit seiner Gründung 1966 das erste Museum seiner Art im deutschsprachigen Bereich nach dem Zweiten Weltkrieg war.[5]

Geschichte

Anfänge

Vereinzelte archäologische Funde (Fingerring mit Menora[6]) aus dem 4. Jahrhundert, die in Augusta Raurica gemacht wurden, deuten darauf hin, dass erste Angehörige des jüdischen Volkes mit den Römern in das Gebiet der heutigen Schweiz kamen. Die spärlichen Funde beantworten jedoch nicht die Frage, ob es sich bei dem Ring um den verlorenen Besitz eines durchreisenden jüdischen Händlers oder um ein Souvenir eines Römers handelt, oder ob es in Augusta Raurica ansässige jüdische Familien oder gar eine Kultusgemeinde gab.[7] Zwar wurden Juden auch in dem nach 500 redigierten Burgunderrecht erwähnt, eine jüdische Siedlertätigkeit ist jedoch erst seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Genf archäologisch nachweisbar.

Mittelalter und Frühe Neuzeit

Im Jahr 1213 ist die Anwesenheit von Juden in Basel bezeugt, als der dortige Bischof die Rückgabe eines Pfandes anordnete, das er bei einem jüdischen Geldverleiher hinterlegt hatte.[8] Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurden jüdische Gemeinden in Luzern (1252), Bern (1262), St. Gallen (1268), Winterthur (vor 1270), Zürich (1273), Schaffhausen (1278), Zofingen und Bischofszell (1288), Rheinfelden (1290), Genf (1281), Montreux und Lausanne gegründet; die bedeutendsten befanden sich in Bern, Zürich und Luzern.[9] In dieser Zeit waren sie zunehmenden Verfolgungen, oft nach dem Muster der Ritualmordlegende, ausgesetzt. So wurde 1293 in Bern aufgrund der vorgebrachten Behauptung, ein Jude namens Jöly (Joel)[10] habe einen christlichen Knaben ermordet, der Beschuldigte hingerichtet, der jüdische Friedhof zerstört und die ganze jüdische Gemeinde aus der Stadt vertrieben. Der Knabe wurde später unter dem Namen Rudolf von Bern als Märtyrer verehrt.

Als 1348 in ganz Europa Pestepidemien ausbrachen, wurden die Juden beschuldigt, sie hätten Brunnen vergiftet und vielerorts auf dem Scheiterhaufen verbrannt, u. a. in Bern, Solothurn, Basel und Zürich. Die überlebende jüdische Bevölkerung wurde des Landes verwiesen, und so gab es in der Schweiz bis ins 19. Jahrhundert fast keine Juden.

18. Jahrhundert

Eine Ausnahme waren die nahe bei Zurzach, dem Austragungsort der Zurzacher Messe, gelegenen beiden aargauischen Dörfer Endingen und Lengnau, wo Juden seit dem 17. Jahrhundert als fremde Schutzgenossen Wohnsitz nehmen durften, und wo deshalb mit 553 Personen Ende des 18. Jahrhunderts fast die gesamte jüdische Bevölkerung der Schweiz lebte. Rechtlich waren die Juden starken Einschränkungen unterworfen. Verordnungen im 18. Jahrhundert regelten zum Beispiel, dass sie ihr Vieh nur auf offenen Märkten und nicht direkt beim Bauern kaufen bzw. verkaufen durften; Christen hatten keinerlei solcher Vorschriften.[11][12] Grunderwerb war ihnen verboten, so dass die weder Landwirtschaft betreiben noch einen eigenen Friedhof einrichten konnten. Dieser wurde dann auf einer zu Waldshut gehörenden ehemaligen Rheininsel (Judenäule) gegenüber des schweizerischen Koblenz angelegt, die die Lengnauer und Endinger Juden 1689 pachten konnten. Nach 1750 wurde dann zwischen den Dörfer Endingen und Lengnau ein Jüdischer Friedhof eingerichtet.[13]

Viele Kenntnisse über das Schweizer Judentum der damaligen Zeit ist dem reformierten Zürcher Pfarrer Johann Caspar Ulrich und seiner 1768 in Basel herausgegebenen Sammlung Jüdischer Geschichten, welche sich mit diesem Volk in dem XIII. und folgenden Jahrhunderten bis auf MDCCLX. in der Schweiz von Zeit zu Zeit zugetragen zu verdanken.

Eine 1776 erlassene eidgenössische Tagsatzung bestätigte, dass Juden lediglich in Endingen und Lengnau wohnen durften, gestattete ihnen aber neu in einem sehr engen Rahmen den Hausbesitz.[14]

Die dem Einmarsch der Franzosen 1798 in die Schweiz folgende, nur kurzlebige Helvetik verbesserte die Situation für die Schweizer Juden nur marginal.

19. Jahrhundert

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Situation der Schweizer Juden zunehmend paradox, da sich insbesondere die Regierung Frankreichs für die Wahrnehmung der Rechte ihrer jüdischen Mitbürger einsetzte, die in der Schweiz noch zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt waren. In der Bundesverfassung von 1848 galten die Niederlassungs- und Kultusfreiheit sowie Gleichheit im Gerichtsverfahren nur für christliche Schweizer. Erst mit der Teilrevision der Bundesverfassung von 1866 wurde den Juden in der Schweiz die Niederlassungsfreiheit und die volle Ausübung der Bürgerrechte gewährt,[15][16][17] wobei der Kanton Aargau mit der Gleichberechtigung auch auf ortsbürgerlicher Ebene in Endingen und Lengnau bis 1879 zuwartete. Die 1893 angenommene Eidgenössische Volksinitiative «für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung» zeigte, dass breite Kreise in der Schweiz antijüdisch gesinnt blieben.

1894 begann im Nachbarstaat Frankreich die Dreyfus-Affäre, die Theodor Herzl zu seinem 1896 veröffentlichten Buch Der Judenstaat bewegte, in dem er einen eigenen Staat für das jüdische Volk forderte und den Zionismus begründete. Unter Herzl fand 1897 in Basel der erste Zionistische Weltkongress statt. Dass der Kongress hierbei in der Schweiz – und nicht wie anfangs vorgeschlagen in München – stattfinden sollte, war unter anderem auch dem Engagement des Zürcher Nationalrats David Farbstein zu verdanken.[18] Schliesslich fand der Kongress bis zur Staatsgründung Israels 1948 zehnmal in Basel statt, mehr also als in jeder anderen Stadt der Welt.

20. Jahrhundert und Gegenwart

In einem Gerichtsprozess (Berner Prozess), der zwischen 1933 und 1935 in Bern stattfand, wurden die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion zur Schundliteratur erklärt und deren Herausgeber zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil vom Mai 1935 wurde im November 1937 aus formaljuristischen Gründen kassiert. Als Gerichtssachverständiger war am damaligen Prozess Carl Albert Loosli beteiligt, der den Antisemitismus bereits 1927 in der Schrift Die schlimmen Juden! bekämpft hatte.

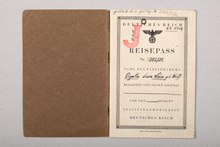

Im Zweiten Weltkrieg wurden an den Schweizer Grenzen mindestens 30'000 Personen abgewiesen, darunter auch viele Juden. Nach Verhandlungen mit der Schweiz wurden im nationalsozialistischen Deutschland ab 1939 die Pässe von Juden mit einem «J»-Stempel markiert.[19] 1995 entschuldigte sich der Bundesrat während einer Gedenksitzung im Bundesparlament in Bern für die von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg geführte Praxis gegenüber jüdischen Asylsuchenden an der Schweizer Grenze zum ersten Mal. Der damalige Bundespräsident Kaspar Villiger erwähnte hierbei: «Wir können uns nur verneigen vor jenen, die unsertwegen Leid und Gefangenschaft erlitten haben.»[20][21] Erst mit der intensiven Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg in den 1990er Jahren, u. a. mit dem Bergier-Bericht, dem Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, realisierte eine breitere Öffentlichkeit, dass Holocaust-Überlebende auch in der Schweiz wohnen und Schweizerinnen und Schweizer geworden sind.[22]

Heute konzentriert sich die jüdische Bevölkerung auf die Grossstädte Basel, Genf und Zürich, wo es sowohl orthodoxe, konservative als auch liberale Gemeinden gibt. Die politische Organisation der jüdischen Einheitsgemeinden ist der 1904 gegründete Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG). Im Jahr 1972 wurde die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) als erste jüdische Gemeinde der Schweiz vom Kanton Basel-Stadt nach einer Volksabstimmung als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannt.[1] 1980 wurde der Basler Verlag Morascha gegründet, der seither eine Konstante im jüdischen Leben ist.[23]

1999 wurde mit Ruth Dreifuss nicht nur die erste weibliche, sondern auch erste jüdische Bundespräsidentin der Schweiz gewählt. 2003 entstand die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS), die sich aus den jüdisch-liberalen Gemeinden in Basel, Genf und Zürich zusammensetzt.[24] Auch der New Israel Fund (Schweiz) engagiert sich für liberale Werte. Dabei geht es um ein gerechtes Israel für Juden und Palästinenser «Aus Liebe zu Israel». Eine bekannte Person des öffentlichen Lebens und Mitglied des NIF ist Anne Lévy, die für das Bundesamt für Gesundheit die Covid-19-Politik der Schweiz vertreten hat.[25]

Im 21. Jahrhundert schrumpfen die jüdischen Gemeinden in der Schweiz rasch. Viele Gemeinden ausserhalb von Basel, Genf und Zürich verfügen nur noch über wenige, meist sehr alte Mitglieder. Die Gründe dafür sind die Assimilation der Juden in der Schweizer Mehrheitsgesellschaft sowie ihre Auswanderung nach Israel und in die USA, ebenso die Abwanderung nach Basel, Genf und Zürich.[26] So wurde auf Ende 2015 die Gemeinde in Kreuzlingen aufgelöst.[27] Bereits früher haben sich die Gemeinden in Pruntrut, Yverdon-les-Bains, Avenches, Davos und Delsberg aufgelöst. Neu ist Chabad[28] heute in Zug vertreten.

Mit einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2022 wurde die Verbreitung von Stereotypen gegenüber den Juden in der Schweiz ermittelt. Mehr Kriterien für Antisemitismus erfüllten dabei häufiger Personen aus dem rechten als dem linken politischen Spektrum sowie ältere gegenüber jüngeren Personen. Als dritte zentrale Erkenntnis nannte der Tages-Anzeiger die häufigere Verbreitung von jüdischen Feindbildern unter Muslimen, wobei nach der Aussage der Forscherin Christina Späti jedoch die religiöse Zugehörigkeit gegenüber der politischen Einstellung dieser Personen und bestimmter Herkunftsländer überbewertet würde.[29]

Orte mit jüdischen Gemeinden

- Baden

- Basel[30] (siehe Hauptartikel Judentum in Basel)

- Israelitische Gemeinde Basel

- Israelitische Religionsgesellschaft Basel

- Liberale Jüdische Gemeinde Migwan

- Bern (siehe Hauptartikel Judentum in Bern)

- Biel/Bienne

- Bremgarten

- La Chaux-de-Fonds

- Crans-Montana

- Endingen AG

Die Grande Synagogue in Genf - Freiburg

- Genf (siehe Hauptartikel Judentum in Genf)

- Communauté Israélite de Genève

- Communauté Israélite Libérale de Genève

- Synagogue Sépharade Hekhal Haness

- Lausanne

Die Synagoge in Bern - Lengnau AG (Altersheim)

- Lugano

- Luzern

- St. Gallen

- Vevey und Montreux

- Winterthur

- Zürich (siehe Hauptartikel Judentum in Zürich)

- Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)

- Israelitische Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ)

- Jüdische Gemeinde Agudas Achim Zürich

- Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch Zürich (erste liberal-jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Bereich nach 1945)

Synagogen

In den meisten historisch großen Städten in der Schweiz finden sich Synagogen oder Gebetsräume. Die großen Städte Zürich und Genf mit mehreren Gemeinden verfügen auch über mehrere Synagogen. Ansonsten finden sich Synagogen noch in kleineren Orten, wo früher Juden lebten.[31]

Friedhöfe

Zu den wichtigsten jüdischen Friedhöfen in der Schweiz zählen:

- Israelitischer Friedhof Basel

- Jüdischer Friedhof Bern

- Jüdischer Friedhof Carouge bei Genf

- Jüdischer Friedhof Endingen

- 6 Friedhöfe in Zürich

Prominente Schweizer Juden

Nachfolgend eine unvollständige Aufzählung jüdischer Frauen und Männer mit Bezug zur Schweiz (zeitlich geordnet):

-

Anna Tumarkin, erste Professorin für Philosophie der Schweiz, Universität Bern

-

Albert Einstein, Nobelpreis für Physik, seit 1901 Staatsbürger der Schweiz

-

Regina Kägi-Fuchsmann (Mitte), Frauenrechtlerin und Flüchtlingshelferin

-

Felix Bloch, Nobelpreis für Physik, CERN

-

Jeanne Hersch, Professorin für Philosophie an der Universität Genf

-

Ruth Dreifuss, erste jüdische Bundespräsidentin der Schweiz

- Markus G. Dreyfus (1812–1877), Vorkämpfer für die Emanzipation

- Alfred Stern (1846–1936), Historiker an der ETH Zürich

- David Farbstein (1868–1953), zweiter jüdischer Nationalrat

- Michele Besso (1873–1955), schweizerisch-italienischer Ingenieur und enger Vertrauter von Albert Einstein

- Edmond Fleg (1874–1963), französischer Schriftsteller schweizerischer Herkunft

- Anna Tumarkin (1875–1951), Professorin für Philosophie

- Albert Einstein (1879–1955), Physiker und Nobelpreisträger mit Schweizer Pass

- Rosa Bloch (1880–1922), Vorkämpferin der Arbeiterbewegung

- Ernest Bloch (1880–1959), Komponist

- Fritz Strich (1882–1963), Literaturwissenschaftler

- Nettie Sutro-Katzenstein (1889–1967), Historikerin und Flüchtlingshelferin

- Regina Kägi-Fuchsmann (1889–1972), Frauenrechtlerin und humanitäre Aktivistin

- Camille Bloch (1891–1970), Schokoladenfabrikant

- Leopold Szondi (1893–1986), Psychiater, Begründer der «Schicksalsanalyse»

- Albert Cohen (1895–1981), Schriftsteller

- Ernst Levy (1895–1981), Komponist

- Lazar Wechsler (1896–1981), Filmproduzent

- Kurt Guggenheim (1896–1983), Schriftsteller

- Tadeus Reichstein (1897–1996), Chemiker und Nobelpreisträger

- Willy Guggenheim, genannt Varlin (1900–1977), Maler

- Kurt Hirschfeld (1902–1964), Regisseur und Dramaturg

- Leopold Lindtberg (1902–1984), Regisseur

- Felix Bloch (1905–1983), Physiker und Nobelpreisträger

- Betty Halff-Epstein (1905–1991), Unternehmerin und Präsidentin der Schweizer WIZO-Föderation 1944–1962

- Edith Oppenheim-Jonas (1907–2001), Kinderbuchautorin (Papa Moll) und Künstlerin

- Veit Wyler (1908–2002), Rechtsanwalt und zionistischer Politiker

- Lothar Rothschild (1909–1974), Schweizer Rabbiner und Publizist

- Rolf Liebermann (1910–1999), Komponist

- Jeanne Hersch (1910–2000), Philosophin

- Max G. Bollag (1913–2005), Kunsthändler und Original

- Mosche Botschko (1916–2010), Rabbiner und Rosch Jeschiwa

- Yehudi Menuhin (1916–1999), Violinist (heimatberechtigt in Grenchen SO)

- Hans Josephsohn (1920–2012), Schweizer Bildhauer

- Jean Starobinski (1920–2019), Arzt, Schriftsteller und Universitätsprofessor

- Sigi Feigel (1921–2004), Rechtsanwalt und Kämpfer gegen den Rassismus

- André Kaminski (1923–1991), Schriftsteller

- Pinkas Braun (1923–2008), Schauspieler

- Alice Miller (1923–2010), Psychologin und Kindheitsforscherin

- Victor Fenigstein (1924–2022), Komponist und Klavierpädagoge

- Robert Frank (1924–2019), Fotograf

- Buddy Elias (1925–2015), Schweizer Schauspieler, Cousin Anne Franks

- Franz Wurm (1926–2010), Autor und Übersetzer

- Arthur Cohn (* 1927), Filmproduzent

- Branco Weiss (1929–2010), Unternehmer und Mäzen

- Rolf Bloch (1930–2015), Schokoladenfabrikant, Unternehmer und Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds 1992–2000

- Alfred Donath (1932–2010), Schweizer Mediziner und Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds 2000–2008

- Ralph Zloczower (* 1933), Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbands

- René Bloch (* 1937), Psychiater und Psychotherapeut

- Ruth Dreifuss (* 1940), erste jüdische Bundesrätin und Bundespräsidentin

- François Loeb (* 1940), Unternehmer (Loeb) und Nationalrat

- Konrad Feilchenfeldt (* 1944), Literaturwissenschaftler

- Roger Schawinski (* 1945), Medienunternehmer und Medienpionier

- Charles Lewinsky (* 1946), Schriftsteller

- Herbert Winter (* 1946), Rechtsanwalt und Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds.

- Jossi Wieler (* 1951), Theaterregisseur

- Bea Wyler (* 1951), Rabbinerin und Autorin

- Pierre Rothschild (* 1952), Journalist, Medienunternehmer, TV und Film

- Sacha Wigdorovits (* 1952), Journalist, PR-Berater

- Ralph Lewin (* 1953), Regierungsrat im Kanton Basel-Stadt

- Dani Levy (* 1957), Schauspieler und Regisseur

- Carlo Strenger (1958–2019), Professor für Psychologie und Philosophie in Tel Aviv und Publizist

- Renée Levi (* 1960), Malerin und Professorin am Institut Kunst HGK Basel

- Daniel Jositsch (* 1965), Professor für Strafrecht an der UZH und Zürcher Ständerat

- Alain de Botton (* 1969), Schriftsteller

- Anatole Taubman (* 1970), Schauspieler

- Thomas Meyer (* 1974), Schriftsteller

- Joël Dicker (* 1985), Schriftsteller und Gewinner des Prix Goncourt

Schweizerische «Gerechte unter den Völkern»

Siehe Hauptartikel Liste der Gerechten unter den Völkern aus der Schweiz

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bezeichnung Gerechter unter den Völkern verwendet, um nichtjüdische Personen zu bezeichnen, die ihr Leben dafür einsetzten, um Juden vor dem Holocaust zu retten. In der Schweiz gehörten u. a. folgende Personen zu diesen «Gerechten»:

Bevölkerungsentwicklung 1860–2010

Nach den seit 1860 durchgeführten Volkszählungen hat sich die Anzahl der Personen, die sich zum jüdischen Glauben bekannten (1860 und 1870 wurden «Israeliten und andere Nichtchristen» gezählt und 1870 und 1880 nur die ortsanwesende Bevölkerung), im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wie folgt entwickelt:

| Jahr | Personen | % |

|---|---|---|

| 1850 | 3'145 | 0,1 |

| 1860 | 4'216 | 0,2 |

| 1870 | 6'996 | 0,3 |

| 1880 | 7'373 | 0,3 |

| 1888 | 8'069 | 0,3 |

| 1900 | 12'264 | 0,4 |

| 1910 | 18'462 | 0,5 |

| 1920 | 20'979 | 0,5 |

| 1930 | 17'973 | 0,4 |

| 1941 | 19'429 | 0,4 |

| 1950 | 19'048 | 0,4 |

| 1960 | 19'984 | 0,4 |

| 1970 | 20'744 | 0,3 |

| 1980 | 18'330 | 0,3 |

| 1990 | 17'577 | 0,2 |

| 2000 | 17'914 | 0,2 |

| 2010 | 20'991 | 0,4 |

Siehe auch

- Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund

- Judentum in Basel

- Judentum in Zürich

- Judentum in Bern

- Judentum in Genf

- Liste der Stolpersteine in der Schweiz

- Jüdisches Museum der Schweiz (Basel)

- Tachles (schweizerisch-jüdische Wochenzeitung)

- Aufbau (schweizerisch-jüdische Monatszeitung)

Literatur

- Artikel im Historischen Lexikon der Schweiz

- Gaby Knoch-Mund, Robert Uri Kaufmann, Ralph Weingarten, Jacques Picard, Jacques Picard: Judentum. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Marco Jorio: Ausnahmeartikel. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Ernst Jenni: Hebräisch. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Robert Schläpfer: Jiddisch. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Friedrich Külling: Schächtverbot. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Thomas Bardelle: Juden in einem Transit- und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII. (1397–1434) (= Forschungen zur Geschichte der Juden. Band A 5). Hannover 1998.

- Caspar Battegay, Naomi Lubrich: Jüdische Schweiz: 50 Objekte erzählen Geschichte. (Hrsg.): Jüdisches Museum der Schweiz. Christoph Merian Verlag, Basel 2018, ISBN 978-3-85616-847-6.

- Ludwig Berger: Der Menora-Ring von Kaiseraugst. Jüdische Zeugnisse römischer Zeit zwischen Britannien und Pannonien (= Forschungen in Augst. Band 36). Römermuseum Augst, Augst 2005, ISBN 3-7151-0036-2 (PDF).

- Karl Heinz Burmeister: Medinat bodase. Zur Geschichte der Juden am Bodensee 1200–1349, 1350–1448. 3 Bände. UVK, Konstanz 1994, 1996, 2002, ISBN 3-89669-758-7.

- Ron Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation. Fotografien von Michael Richter (= Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz. Band 13. Schriftenreihe des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds). Chronos, Zürich 2008, ISBN 978-3-0340-0900-3 (zugleich Dissertation an der Universität Basel 2007).

- Dietrich Gerhardt: Zürich und Süsskind von Trimberg. In: Zeitschrift für deutsche Philologie. 138, 1999, S. 103–110.

- Hans-Jörg Gilomen: Spätmittelalterliche Siedlungssegregation und Ghettoisierung, insbesondere im Gebiet der heutigen Schweiz. In: Stadt- und Landmauern. Band 3: Abgrenzungen – Ausgrenzungen in der Stadt und um die Stadt (= Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich. Band 15,3). Zürich 1999, S. 85–106.

- Hans-Jörg Gilomen: Die Substitution jüdischer Kredite im Spätmittelalter. Das Beispiel Zürichs. In: Lukas Clemens, Sigrid Hirbodian (Hrsg.): Christliches und jüdisches Europa im Mittelalter. Kolloquium zu Ehren von Alfred Haverkamp. Trier 2011, S. 207–233.

- Hans-Jörg Gilomen: Kooperation und Konfrontation. Juden und Christen in den spätmittelalterlichen Städten im Gebiet der heutigen Schweiz. In: Matthias Konradt, Rainer C. Schwinges (Hrsg.): Juden in ihrer Umwelt: Akkulturation des Judentums in Antike und Mittelalter. Eine Publikation der Interfakultären Forschungsstelle für Judaistik der Universität Bern. Schwabe, Basel 2009, ISBN 978-3-7965-2424-0.

- Heinz-Peter Katlewski: Judentum im Aufbruch. Von der neuen Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berlin 2002, ISBN 3-934658-38-5.

- Robert Uri Kaufmann (Hrsg.): Bibliographie zur Geschichte der Juden in der Schweiz. Saur, München 1993, ISBN 3-598-11139-8.

- Erich Keller: Bürger und Juden: die Familie Wyler-Bloch in Zürich 1880–1954; Biografie als Erinnerungsraum (= Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte des Instituts für Geschichte der ETH Zürich. Band 9). Chronos, Zürich 2015, ISBN 978-3-0340-1261-4 (Dissertation Universität Zürich 2013).

- Claude Kupfer, Ralph Weingarten: Zwischen Ausgrenzung und Integration. Geschichte und Gegenwart der Jüdinnen und Juden in der Schweiz. Sabe, Zürich 1999, ISBN 3-252-05066-8.

- Oliver Landolt: «Wie die juden zuo Diessenhofen ein armen knaben ermurtend, und wie es inen gieng.» Ritualmordvorwürfe und die Judenverfolgungen von 1401. In: Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 73. 1996, S. 161–194.

- Stefanie Mahrer: Handwerk der Moderne. Jüdische Uhrmacher und Uhrenunternehmer im Neuenburger Jura (= Jüdische Moderne. Band 14). Böhlau, Wien/Köln 2012, ISBN 978-3-412-20935-3.

- Achilles Nordmann: Ueber den Judenfriedhof in Zwingen und Judenniederlassungen im Fürstbistum Basel. Basel 1906 (Sonderdruck aus der Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde). Basel 1906.

- Achilles Nordmann: Geschichte der Juden in Basel seit dem Ende der zweiten Gemeinde bis zur Einführung der Glaubens- und Gewissensfreiheit 1397–1875. Basel 1913 (Sonderausdruck aus der Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde).

- Achilles Nordmann: Les juifs dans le Pays de Neuchâtel. Neuchâtel 1923.

- Jacques Picard: Helvetik. In: Dan Diner (Hrsg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK). Band 3: He–Lu. Metzler, Stuttgart/Weimar 2012, ISBN 978-3-476-02503-6, S. 27–30.

- Jacques Picard, Angela Bhend (Hrsg.): Jüdischer Kulturraum Aargau. hier & jetzt, Zürich 2020.

- Anna Rapp Buri: Jüdisches Kulturgut in und aus Endingen und Lengau. Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2008, ISBN 978-3-89735-493-7.

- Noëmi Sibold: «Bewegte Zeiten.» Zur Geschichte der Juden in Basel, 1930er bis 1950er Jahre. In: Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz. Schriftenreihe des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Band 14. Chronos-Verlag, Zürich 2010. (Besprechung).

- Christoph Schwinges (Hrsg.): Juden in ihrer Umwelt. Akkulturation des Judentums in Antike und Mittelalter. Basel 2009, S. 157–227.

- Augusta Weldler-Steinberg: Geschichte der Juden in der Schweiz vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation. Bearbeitet und ergänzt von Florence Guggenheim-Grünberg. Zwei Bände, Zürich 1966 und 1970.

- Dölf Wild: Bedeutende Zeugen jüdischer Wohnkultur in der Zürcher Altstadt entdeckt. In: Aschkenas. Nr. 7, 1997, S. 267–299.

Filme

- Eine Synagoge zwischen Tal und Hügel, Regie Franz Rickenbach, Kamera Pio Corradi, Produktion CH 1999, Dauer 139 Min.

- Matchmaker – Auf der Suche nach dem koscheren Mann, Regie Gabrielle Antosiewicz, Kamera Michael Spindler, Produktion CH 2005, Dauer 70 Min.

- Das Boot ist voll. Film von Markus Imhoof nach dem gleichnamigen Buch von Alfred A. Häsler.

- Akte Grüninger

Weblinks

- Artikel Switzerland in der Jewish Encyclopedia (englisch)

- Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum

- Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund: Juden in der Schweiz

- Gleichstellung der Schweizer Juden: «Eine Erfolgsgeschichte» In: Zeitblende von Schweizer Radio und Fernsehen vom 16. Januar 2016 (Audio)

Einzelnachweise

- ↑ a b Avi Hein: Switzerland. In: Jewish Virtual Library. Abgerufen am 14. Januar 2025 (englisch).

- ↑ Communauté israélite du canton de Neuchâtel. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 8. Juni 2024; abgerufen am 14. Februar 2018 (französisch).

- ↑ Historique - CIG : Communauté Israélite de Genève. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 14. Februar 2018; abgerufen am 14. Februar 2018.

- ↑ SIG/FSCI: «Schweizer Juden: 150 Jahre Gleichberechtigung» : 150.swissjews.ch. Abgerufen am 14. Februar 2018.

- ↑ Jubiläum - Jüdisches Museum der Schweiz (DE). Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 11. April 2019; abgerufen am 11. April 2019.

- ↑ Fingerring mit Menora ( vom 26. August 2007 im Internet Archive)

- ↑ «Ein Fingerring erhellt die Jüdische Geschichte – Der Menora-Ring aus Kaiseraugst.» ( vom 6. März 2009) (PDF; 6,8 MB) Augusta Raurica 05/2

- ↑ Nadia Guth: Synagoge und Juden in Basel, Israelitische Gemeinde Basel, Verlag Morascha, Zürich 1988. - Bischof Lüthold I († 7. Juni 1213) wies an, 6 Mark zu Gunsten des Juden Villicus aufzuwenden, dies zur Auslösung einen verpfändeten Bischofsrings und eines seidenen Messgewandes (s. Solothurner Urkundenbuch 162, Nr. 280). Es ist bisher nicht geklärt, ob der Name Villicus auf die Herkunft aus einem Dorf hinweist, oder ob der Name mit Meir zu übersetzen ist. Vgl. dazu: Zvi Averni: Nouvelles inscriptions tumulaires du premier cimetière de Bâle, in: Revue des études juives, 4ème série, tome 1, Fasc. 1 et 2, Notes S. 185.

- ↑ Encyclopedia Judaica, Band 15, S. 554.

- ↑ Marilyn Umurungi: Le colonialisme et l’institutionalisation de la «recherche raciale» en Suisse. In: Colonialisme : Une Suisse impliquée. Traduction de Valentine Meunier. Musée national suisse/Scheidegger & Spiess, Zürich 2024, ISBN 978-3-03942-212-8, S. 219–232, hier S. 224.

- ↑ Caspar Battegay, Naomi Lubrich: Jüdische Schweiz. 50 Objekte erzählen Geschichte / Jewish Switzerland. 50 objects tell their stories. Hrsg.: Jüdisches Museum der Schweiz. Christophe Merian Verlag, Basel 2018, ISBN 978-3-85616-847-6.

- ↑ Uri Kaufmann: Jüdische und christliche Viehhändler in der Schweiz 1780–1930. Chronos, Zürich 1988.

- ↑ Konrad Sutter: Der Judenfriedhof auf der Waldshuter Rheininsel. In: Vom Schwarzwald zum Jura. Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz. 70. 1996, S. 137–143.

- ↑ Edith Hunziker: Doppeltürhäuser und jüdischer Grundbesitz in Endingen und Lengnau: Hintergründe, Beobachtungen und Überlegungen, in: Argovia. 135. 2023, S. 9–32, hier S. 21.

- ↑ Simon Hehli: 150 Jahre Gleichberechtigung der Schweizer Juden – Der lange Weg aus dem Ghetto. In: Neue Zürcher Zeitung vom 16. Januar 2016.

- ↑ Hannah Einhaus: Der lange Weg der Schweizer Juden zur Gleichstellung. In: Berner Zeitung vom 13. Januar 2016.

- ↑ Patrik Süess: Keine Niederlassungsfreiheit für Juden Im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums vom 5. April 2019.

- ↑ Koscheres Restaurant war mitentscheidend. Ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 18. April 2019. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)

- ↑ Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg - Band 17

- ↑ Gedanken zum Kriegsende vor 50 Jahren. Eidgenössische Bundesverwaltung, Mai 1995, abgerufen am 18. April 2019.

- ↑ Redaktion: Schweiz: Bundesrat entschuldigt sich für Juden-Politik. In: Neues Deutschland. 8. Mai 1995, abgerufen am 18. April 2019.

- ↑ Erika Hebeisen: Stimmen von Holocaust-Überlebenden in der Schweiz Im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums vom 22. November 2021

- ↑ Morascha – Unser schöner Verlag. Verlag Morascha, abgerufen am 14. Januar 2025.

- ↑ Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS : Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS - Home. Abgerufen am 25. Oktober 2020.

- ↑ Unsere Geschichte – New Israel Fund Schweiz – הקרן החדשה לישראל שוויץ. New Israel Fund, abgerufen am 14. Januar 2025.

- ↑ Judith Wipfler: Jüdisches Leben in der Schweiz – Darum schrumpfen unsere jüdischen Gemeinden. Schweizer Radio und Fernsehen, 24. September 2023, abgerufen am 24. September 2023.

- ↑ Peter Bollag: Der letzte Beter macht das Licht aus. In: Jüdische Allgemeine. 4. Januar 2016, abgerufen am 14. Januar 2025.

- ↑ The Zug Chabad Learning Center. Abgerufen am 14. Januar 2025.

- ↑ Dominik Balmer, Philippe Zweifel, Patrick Vögeli: Antisemitische Stereotype von Rechts. In: Tages-Anzeiger, 6. November 2023, S. 27 (Titel der Druckausgabe).

- ↑ Christoph Peter Baumann (Hrsg.): Judentum in Basel. Herausgegeben von INFOREL, Information Religion. Basel 2010.

- ↑ Gabriel Heim: Die Synagogen von Lengnau und Endingen Im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums vom 28. August 2019